えー「時の言葉(ときのことば)」の授業(じゅぎょう)でおなじみのエルモッチである。

フム。

ここは「時の図書館(ときのとしょかん)」である。時や時計(とけい)についての本(ほん)や、時や時計が印象的(いんしょうてき)に出て(でて)くる本、時の大切(たいせつ)さを知る(しる)ことができる本、それからタイムマシンの本などを、みんなに紹介(しょうかい)するページなのである。諸君(しょくん)にぜひ読んで(よんで)もらいたい、すばらしい時や時計について書かれた(かかれた)本を紹介してあるので、図書館などでさがして読んでほしいのである。コホン。

(あいうえお順) あ行 か行 さ行 た行〜な行 は行〜ら行

「アインシュタインが考えたこと」(アインシュタインがかんがえたこと)

佐藤文隆:著(さとうふみたか:ちょ)

岩波書店岩波ジュニア新書:発行(いわなみしょてんいわなみジュニアしんしょ:はっこう)タイムマシンのことを語る(かたる)時(とき)に、必ず(かならず)でてくるアインシュタインの相対性理論(そうたいせいりろん)のふしぎな世界、そしてガリレオやニュートンたちの物理学(ぶつりがく)の歴史(れきし)、ブラックホールや宇宙(うちゅう)のはじまりなど、アインンシュタインのおいたち・思想(しそう)から、やさしくかいせつされた相対性理論まで語られている本。

小学校(しょうがっこう)の高学年(こうがくねん)向き(むき)です。

「アナログ?デジタル?ピンポーン!」

野崎昭弘:文(のざきあきひろ:ぶん)

タイガー立石:絵(タイガーたていし:ぶん)

福音舘書店:発行(ふくいんかんしょてん:はっこう)時計(とけい)にかかわりのあるアナログと、デジタルの違い(ちがい)について、かわいいカミナリの子供(こども)たちと一緒(いっしょ)にしらべていける絵本(えほん)です。言葉(ことは)では、なかなか説明(せつめい)しにくいアナログとデジタルの違い(ちがい)も、この絵本をみれば、すぐに理解(りかい)できるよ。

○この本を出版(しゅっぱん)している福音館書店のホームページは

http://www.fukuinkan.co.jp/

「アラスカ 風のような物語」(アラスカ かぜのようなものがたり)

星野道夫:著・写真(ほしのみちお:ちょ・しゃしん)

小学館:出版(しょうがくかん:しゅっぱん)今回の本は写真家(しゃしんか)の星野道夫(ほしのみちお)さんの書かれた「アラスカ 風のような物語(かぜのようなものがたり)」である。星野さんは、1952年千葉県市川市(ちばけんいちかわし)に生まれ(うまれ)、18歳(さい)の時(とき)に古本屋(ふるほんや)で見つけたアラスカの写真集(しゃしんしゅう)に衝撃(しょうげき)を受け(うけ)、1971年のひと夏(なつ)をアラスカで過ごし(すごし)、大学卒業後(だいがくそつぎょうご)、動物(どうぶつ)写真家の田中光常氏(たなかこうじょうし)の助手(じょしゅ)をつとめた後(のち)、1978年にアラスカ大学に入学(にゅうがく)。

その後、活躍(かつやく)のフィールドをアラスカに置き(おき)、世界(せかい)から認められる(みとめられる)自然(しぜん)・動物写真を撮り続けた(とりつづけた)人なのである。この本には、アラスカという厳しい(きびしい)自然の中で暮らす(くらす)エスキモー、インディアンたちの自然とのつきあい方、動物たちへの尊敬(そんけい)と愛情(あいじょう)、人間と自然の本当(ほんとう)のあり方(かた)など、どのページを読んでも、新しい(あたらしい)発見(はっけん)があるのである。飾らず(かざらず)、ストレートな星野さんの文章(ぶんしょう)は、冷暖房(れいだんぼう)の整った(ととのった)快適(かいてき)な暮らしの中で現代人(げんだいじん)が忘れて(わすれて)しまったたくさんのことを感じさせ(かんじさせ)、気づかせてくれるのである。

さらには、その文章の間(あいだ)のページには、星野さんの撮ったアラスカの自然や動物、そこに暮らすエスキモー、インディアンの写真が挿入(そうにゅう)されており、有無(うむ)を言わさぬ(いわさぬ)説得力(せっとくりょく)で私たちに訴え(うったえ)かけてくるのである。アラスカを愛し(あいし)、アラスカで暮らした星野さんは、残念(ざんねん)ながら、1996年8月8日、取材中(しゅざいちゅう)のロシア・カムチャッカ半島(はんとう)クルリ湖畔(こはん)で、ヒグマに襲われて(おそわれて)亡くなって(なくなって)しまったのである。「アラスカ 風のような物語」は、文章を読みながら実際(じっさい)の写真も見ることができるというじつに贅沢(ぜいたく)な1冊(さつ)なのである。是非(ぜひ)、秋の夜長(よなが)にじっくりと読んでほしいものである。

「1秒の世界(いちびょうのせかい)」

山本良一:責任編集(やまもとりょういち:せきにんへんしゅう)

Think the Earth Project:編(シンク・ジ・アース・プロジェクト:へん)

ダイヤモンド社:出版(ダイヤモンドしゃ:しゅっぱん)今回(こんかい)紹介(しょうかい)するのは「1秒の世界(いちびょうのせかい)」という本である。この本の帯(おび)には「あっという間(ま)に・・・世界(せかい)の変化(へんか)がわかる、驚き(おどろき)の1秒!」というキャッチコピーが書かれて(かかれて)いるのだが、その言葉(ことば)どおりの「驚きの1秒」が60個(こ)もつまった本なのである。

本の内容(ないよう)を紹介(しょうかい)する前にちょっと『Think the Earth Project(シンク・ジ・アース・プロジェクト)』について説明(せつめい)しておくのである。この団体(だんたい)は「Think the Earth」つまり「地球(ちきゅう)のことを考えて(かんがえて)みよう」という考えでいろいろな商品(しょうひん)やサービスを提供(ていきょう)していこうというプロジェクトなのである。「Think the Earth」から生まれる(うまれる)商品やサービスによる収益(しゅうえき)は、世界中(せかいじゅう)の民間(みんかん)によるさまざまな支援活動(しえんかつどう)の資金(しきん)として使われる(つかわれる)のである。ちなみにこのプロジェクトから生まれた(うまれた)第一号(だいいちごう)の商品はセイコーインスツルメンツがつくった「wn-1(ダブルエヌワン)」という地球をかたどった腕時計(うでどけい)なのである。最初(さいしょ)出されたものは地球の北半球(きたはんきゅう)の時刻(じこく)を表示(ひょうじ)するものだったが、今では南半球(みなみはんきゅう)の「ws-1(ダブルエスワン)」というモデルもあるのだ。

さてちょっと前置き(まえおき)が長くなってしまったが、この「1秒の世界(いちびょうのせかい)」という本も、「Think the Earth(シンク・ジ・アース)」の考え方(かんがえかた)から生まれた(うまれた)商品(しょうひん)のひとつなのである。この地球上(ちきゅうじょう)で、たった1秒という時間(じかん)に起きて(おきて)いるいろいろな出来事(できごと)や自然現象(しぜんげんしょう)を取り上げて(とりあげて)いるのである。例えば(たとえば)「1秒間にグリーンランドの氷河(ひょうが)が1620立方(りっぽう)メートル溶ける(とける)」「1秒間に世界で40万(まん)キロワットの電力(でんりょく)が消費(しょうひ)される」「1秒間に人口(じんこう)が2.4人増えて(ふえて)いる」など。この本の特長(とくちょう)として、事実(じじつ)とその事実に関する(かんする)簡単(かんたん)な解説(かいせつ)だけが書かれて(かかれて)おり、読んだ(よんだ)人に、その事実について考えさせるようなつくりになっておる。実際(じっさい)のところ、読んでいくと、ひとつひとつの事実に、本当(ほんとう)に考えさせられ、なかなか次(つぎ)のページに進めない(すすめない)のである。今は、読んでじっくり考えるという本は、なかなかないので、ゆっくりと読んで諸君(しょくん)も地球のことを考えてくれたまえ。本の詳細はこちら

「引力のはたらき」(いんりょくのはたらき)

ブライアン・クナップ:著(ちょ)

ゆりよう子:訳(ゆりようこ:やく)

小峰書店:発行(こみねしょてん:はっこう)引力(いんりょく)、重力(じゅうりょく)、物(もの)の落下(らっか)、振り子(ふりこ)など引力のふしぎな世界(せかい)についてきれいな写真(しゃしん)とわかりやすい解説(かいせつ)で書かれて(かかれて)います。

「宇宙のなぞ」・・・宇宙にはてはあるか・・・(うちゅうのなぞ・・・うちゅうにはてはあるか)

草下英明:著(そうかひであき:ちょ)

ポプラ社:発行(ポプラしゃ:はっこう)「宇宙(うちゅう)とはなにか?宇宙はなぜ広がる(ひろがる)のか?光(ひかり)と重力(じゅうりょく)と時 間・宇宙の寿命(じゅみょう)・四次元(よじげん)の世界(せかい)」など、みんなが疑問(ぎもん)に思い(おもい)ながらも、なかなか説明(せつめい)しにくい天文学(てんもんがく)のテーマを、小学生(しょうがくせい)にもわかりやすく解説(かいせつ)してくれる本です。

○この本を出版(しゅっぱん)しているポプラ社のホームページは

http://www.poplar.co.jp/

「宇宙のふしぎ」(うちゅうのふしぎ)

藤井旭:著(ふじいあさひ:ちょ)

講談社:発行(こうだんしゃ:はっこう)星(ほし)の一生(いっしょう)・宇宙(うちゅう)の仕組み(しくみ)・銀河(ぎんが)についてなどをきれいなイラストや写真(しゃしん)でわかりやすく説明(せつめい)しています。

○この本を出版(しゅっぱん)している講談社のホームページは

http://www.kodansha.co.jp/

「お母さんが話してくれた生命の歴史」

(おかあさんがはなしてくれたせいめいのれきし)

柳澤桂子:文(やなぎさわけいこ:ぶん)

朝倉まり:絵(あさくらまり:え)

岩波書店:発行(いわなみしょてん:はっこう)直接(ちょくせつ)、時や時計とは関係(かんけい)はないのだが、宇宙(うちゅう)ができてから、最初(さいしょ)の生命が誕生(たんじょう)し、そしてあとずーっとたってから人間(にんげん)が誕生するという150億年(150おくねん)にもおよぶ気の遠く(とおく)なるような生命の歴史を、4冊(さつ)にわたってわかりやすくみんなに教えて(おしえて)くれる本なのである。

まず、どんな4冊になっているかというと、1冊目から「いのちのはじまり」「いのちの設計図(せっけいず)」「進化(しんか)する生き物(いきもの)たち」「人間ってなんだろう」となっているのである。

この本の大きなテーマは「自分(じぶん)とはいったいなんだろう、動いて(うごいて)いる自分、生きている自分、そして生命ってなんだろう。自分はどこからきたんだろう」ということなのである。ふだんはあまり考えることもないが、ちょっと気になって考え(かんがえ)はじめると不思議(ふしぎ)でしかたないことなのである。その答え(こたえ)がこの本の中には、きちんと書かれているのである。宇宙(うちゅう)にあるチリのようなものが、いろいろな物質(ぶっしつ)と一緒(いっしょ)になり、原始(げんし)の地球(ちきゅう)の海の中で生命のもとになるものがつくられ、それがだんだんと複雑(ふくざつ)なかたちになって、様々(さまざま)な生き物へと進化(しんか)していく。その最も(もっとも)進化した生き物が人間なのである。つまりは、今やロケットを使って(つかって)、宇宙にまで行けるようになった人間も、もとをただせば、宇宙に漂って(ただよって)いたチリに過ぎない(すぎない)のだということである。何やらすごいことであるなぁ。冷たく(つめたく)暗く(くらく)見える宇宙も、そんなことを聞く(きく)と、何か身近(みぢか)で暖かい(あたたかい)もののように感じ(かんじ)られるのではないかな?

さて、この4冊の中でも、「いのちの設計図」は遺伝子(いでんし)の話で、専門用語(せんもんようご)が多いので、なかなか読むのに苦労(くろう)するのだが、頑張って(がんばって)読み進んで(すすんで)いけば、「命の不思議」についてのその謎(なぞ)が解ける(とける)はずである。

○この本を出版(しゅっぱん)している岩波書店(いわなみしょてん)のホームページは

http://www.iwanami.co.jp/

「おじいちゃんの桜の木」(おじいちゃんのさくらのき)

アンジェラ・ナネッティ:作(さく)

アンナ&エレナ・バルブッソ:絵(え)

長野徹:訳(ながのとおる:やく)

小峰書房:出版(こみねしょぼう:しゅっぱん)アンジェラ・ナネッティの「おじいちゃんの桜の木(さくらのき)」は、イタリアの児童文学作家(じどうぶんがくさっか)であるアンジェラ・ナネッティが1998年に発表(はっぴょう)し、イタリアでは出版(しゅっぱん)されるとすぐに多く(おおく)の読者(どくしゃ)の心(こころ)をとらえ、権威(けんい)あるイタリアの児童文学賞を立て続け(たてつづけ)に受賞(じゅしょう)したという作品(さくひん)なのである。

この作品(さくひん)の主人公(しゅじんこう)であるトニーノ少年(しょうねん)は、都会(とかい)でお父さん、お母さんとマンションに暮らして(くらして)いる。同じ(おなじ)マンションにお父さんの方(がた)のおじいちゃん、おばあちゃんが住んで(すんで)いる。お母さんとその二人とはあまり気(き)があわず、そればかりか、お父さんとの仲(なか)もあまりよくないのである。そんなこともあってか、トニーノ少年は、町(まち)から40キロ離れた(はなれた)田舎(いなか)に暮らして(くらして)いているお母さんの方のおじいちゃん、おばあちゃんになつくようになるのである。ガチョウと話(はなし)ができ、桜の木の呼吸(こきゅう)を感じる(かんじる)ことができるおじいちゃん、おばあちゃんなのだから、幼い(おさない)トニーノ少年が夢中(むちゅう)になるのも無理(むり)はないのである。楽しく(たのしく)ワクワクするような週末(しゅうまつ)の田舎での生活(せいかつ)、けれど、その先には悲しい(かなしい)別れ(わかれ)や、両親(りょうしん)の離婚(りこん)などいろいろな出来事(できごと)が待って(まって)いるのである。

その時、トニーノ少年がどんなことを思い(おもい)、どんな行動(こうどう)をしていくのか?是非(ぜひ)とも、この本を手にとり、読み(よみ)ながら諸君(しょくん)も一緒(いっしょ)に考えて(かんがえて)みてほしいのである。これから諸君が生きて(いきて)いく時に、楽しい(たのしい)ことばかりでなく、辛い(つらい)ことや悲しい(かなしい)こともたくさんあると思うのだが、きっと、この本の中に書かれていること、そしてこの本を読んで考えたことが役立って(やくだって)いくことと思うのである。

「おばあちゃんの時計(おばあちゃんのとけい)」

ジェラルディン・マッコリーン:文(ぶん)

スティーブン・ランバート:絵(え)

まつかわ まゆみ:訳(やく)

発行:評論社(はっこう:ひょうろんしゃ)この本は、「おばあちゃんの時計」というとても素敵(すてき)な絵本(えほん)なのである。おばあちゃんの家にあるこわれて動かなく(うごかなく)なった振り子時計(ふりこどけい)。それをきっかけにはじまる女の子とおばあちゃんの時間についてのお話。

最初(さいしょ)は1分から、そして1時間、1日、1週間(しゅうかん)、1ヶ月、4季[き:季節(きせつ)]、1年、人の一生(いっしょう)、最後(さいご)は宇宙(うちゅう)のはてしない時間まで。詩(し)のような美しい(うつくしい)文章(ぶんしょう)とやさしいイラストで、まるでその場にいてふたりの話を聞いて(きいて)いるかのように、その世界(せかい)に思わず(おもわず)引き込まれて(ひここまれて)しまうのである。

この絵本の中でとくに考え(かんがえ)させられるのは、最後の方でおばあちゃんが言う「時というものは時計の中になんかおさまりきらないのさ」という言葉(ことば)なのである。

たしかに生活(せいかつ)していくために正確(せいかく)な時計は必要(ひつよう)だけれど、その生活の中の1分、1日、1年といった間におきる出来事(できごと)を刻んで(きざんで)いくのは時計の中なのではなくて、人の心の中なのだなと思ってしまうのである。ちょうど今は夏休み(なつやすみ)、諸君(しょくん)に是非(ぜひ)読んで(よんで)ほしい1冊(さつ)なのである。

そして1度しかない2002年の夏休みの思い出(おもいで)をたくさん心の中に刻んでほしいのである。

第1回思い出の腕時計エッセイ大賞作品集

(だい1回かいおもいでのうでどけいエッセイたいしょうさくひんしゅう)

「腕時計物語(うでどけいものがたり)」

思い出の腕時計エッセイ大賞事務局:編(へん)

ポプラ社:発行(ポプラしゃ:はっこう)2002年6月10日の「時の記念日(ときのきねんび)」に発売(はつばい)になった第1回思い出の腕時計エッセイ作品集「腕時計物語〜Story of my watch〜」である。この本は、2000年の12月31日から2001年の12月31日まで開催(かいさい)されたインターネット博覧会(はくらんかい)で、「楽しい時のパビリオン」というサイトで募集(ぼしゅう)したエッセイ作品(さくひん)をまとめたものなのである。

本のタイトル「腕時計物語(うでどけいものがたり)」は、多くの人たちの腕時計との思い出(おもいで)がそれぞれの物語として書かれていることからつけられたとのこと。

そのタイトル通り(どおり)、感動(かんどう)する作品(さくひん)から、クスっと笑って(わらって)しまうような作品まで、本当(ほんとう)に色々な物語があり、楽しく読むことができるエッセイ集なのである。

さらに、この本は、朗読(ろうどく)ボイスCD(シーディー)がついていて、朗読してくれているのは、このサイトではチョッチイの声。そして人気(にんき)アニメでは「キャプテン翼(つばさ)」の中沢早苗(なかざわさなえ)役(やく)、「ヒカルの碁(ご)」では奈瀬明日美(なせあすみ)役をやっている大人気(だいにんき)声優(せいゆう)の榎本温子(えのもとあつこ)さんなのである。特別(とくべつ)にその朗読の中から、「時計に恋したときのこと(とけいにこいしたときのこと)」という作品を聞いて(きいて)いただこうと思うのである。なんともホンワカしたとってもよいエッセイなので是非(ぜひ)聞いてほしいのである。

○この本を出版(しゅっぱん)しているポプラ社のホームページは

http://www.poplar.co.jp/

「浦島太郎」(うらしまたろう)

みんながよく知っている浦島太郎のお話(はなし)も、じつはタイムトラベルのお話しなんだ。

そう思い(おもい)ながらもう一度(いちど)読み返し(よみかえし)てみたら、新しい(あたらしい)発見(はっけん)があっておもしろいかもね。

「永遠の終わり」(えいえんのおわり)

アイザック・アシモフ:著(ちょ)

ハヤカワSF文庫:発行(ハヤカワエスエフぶんこ:はっこう)SF界(かい)の巨匠(きょしょう)アイザック・アシモフが書いた(かいた)唯一(ゆいいつ)のタイムマシンもの。人類(じんるい)の福祉向上(ふくしこうじょう)、そして最大(さいだい)の幸福(こうふく)のために活動(かつどう)し、そのために過去(かこ)を矯正(きょうせい/欠点をなおし、正しくすること)する権限(けんげん)を持って(もって)いる時間管理局(じかんかんりきょく)。

その技術士(ぎじゅつしゃ)となった男(おとこ)、アンドリュウ・ハーランは、技術士としては絶対(ぜったい)にやってはいけない犯罪(はんざい)をおかすことに。なぜなら、彼がおこなおうとしていたある現実矯正(げんじつきょうせい)の結果(けっか)は、愛(あい)する女性(じょせい)の消滅(しょうめつ)を意味(いみ)していたからだった。

「絵とき・ゾウの時間とネズミの時間」(えとき・ゾウのじかんとネズミのじかん)

本川達雄:文(もとかわたつお:ぶん)

あべ弘士:絵(あべひろし:え)

福音館書店:発行(ふくいんかんしょてん:はっこう)この本は、東京工業大学(とうきょうこうぎょうだいがく)の先生(せんせい)をしている本川達雄(もとかわたつお)さんが1992年に中央公論社(ちゅうおうこうろんしゃ)からだされた「ゾウの時間ネズミの時間〜サイズの生物学(せいぶつがく)〜」の内容(ないよう)を、子供(こども)向け(むけ)にわかりやすく、楽しく(たのしく)読めるように直した(なおした)ものなのです。絵を描いて(えがいて)いるあべ弘二さんは、北海道・旭川(ほっかいどう・あさひかわ)の旭山動物園(あさひかわどうぶつえん)の飼育係(しいくがかり)をつとめた人である。だから、どの動物の絵もとてもイキイキとしているのである。絵を見ているだけでも、何か楽しくなってきてしまいます。

この絵本(えほん)では、おとぎ話のガリバーの食事(しょくじ)の話から動物の体重(たいじゅう)と食べる(たべる)量(りょう)の関係(かんけい)、体重と心臓(しんぞう)のうつ回数(かいすう)、呼吸(こきゅう)の回数などの関係などを絵をたくさんつかって、たいへんわかりやすく説明してくれています。

ただ、動物の科学的(かがくてき)な理論(りろん)がわかるだけではなく、この地球(ちきゅう)に生きているすべての動物たちの命(いのち)の尊さ(とうとさ)、そして、生き物である限り(かぎり)のがれることのできない「死(し)」というものに対して(たいして)まで考えさせてくれます。

動物の心臓が、一生(いっしょう)の間(あいだ)にうつ回数は、ゾウもネズミも同じ15億回(おくかい)だという。ネズミの一生は数年(すうねん)、ゾウや人間の一生はその何十倍(なんじゅうばい)。でも、それぞれの動物の心臓が1回うつ時間を基準(きじゅん)にしてみれば、まったく同じ(おなじ)だけ生きて死ぬ(しぬ)ことになる。それぞれの動物が、それぞれの時間で生まれ、そして死んでゆく。それぞれが、それぞれの一生を精一杯(せいいっぱい)生きているのだ。そう考えることで、この地球の様々(さまざま)な生き物の命を大切(たいせつ)にする心が生まれてくるのではないだろうか。○この本を出版(しゅっぱん)している福音館書店のホームページは

http://www.fukuinkan.co.jp/

「お母さんが話してくれた生命の歴史」(おかあさんがはなしてくれたいのちのれきし)

柳澤桂子:文(やなぎさわけいこ:ぶん)

朝倉まり:絵(あさくらまり:え)

岩波書店:発行(いわなみしょてん:はっこう)地球(ちきゅう)に生命(いのち)が生まれ(うまれ)、進化(しんか)し、人間(にんげん)があらわれるまでの壮大(そうだい)な自然(しぜん)のドラマを楽しい(たのしい)会話(かいわ)と絵(え)で、お母さんがやさしく説明(せつめい)してくれます。小学校高学年(しょうがっこうこうがくねん)向き(むき)です。つぎの4冊(さつ)のシリーズになっています。

1.いのちのはじまり

2.いのちの設計図(せっけいず)

3.進化する生き物たち(しんかするいきものたち)

4.人間ってなんだろう(にんげんってなんだろう)○この本を出版(しゅっぱん)している岩波書店(いわなみしょてん)のホームページは

http://www.iwanami.co.jp/

「おしゃべりな訪問者」(おしゃべりなほうもんしゃ)

小松左京:著(こまつさきょう:ちょ)

新潮文庫:発行(しんちょうぶんこ:はっこう)日本(にほん)を代表(だいひょう)するSF作家(エスエフさっか)小松左京さんのタイムマシンもの。SF作家が古道具屋(ふるどうぐや)でふと手(て)に入れた(いれた)H・G・ウェルズ[エイチ・ジー・ウェルズ:最初(さいしょ)にタイムマシンを考えたイギリスの作家]のポンコツのタイムマシンにのって、世界(せかい)の歴史上(れきしじょう)の人物(じんぶつ)をたずね、インタビューをしてまわるという物語(ものがたり)。真実(しんじつ)の歴史がこのインタビューによってはっきりとする?

「お父さんが話してくれた宇宙の歴史」(おとうさんがはなしてくれたうちゅうのれきし)

池内了:文(いけうちりょう:ぶん)

小野かおる:絵(おのかおる:ぶん)

岩波書店:発行(いわなみしょてん:はっこう)ふたりの小学生(しょうがくせい)がお父さんから宇宙(うちゅう)のはじまりからの歴史(れきし)を話して(はなして)もらいます。宇宙はどんなふうにはじまり、星(ほし)や銀河(ぎんが)はどうしてできたか、地球や生命(せいめい)の歴史から私たちの将来(しょうらい)までをユニークなさし絵(さしえ)とやさしい文(ぶん)で読み(よみ)すすめられます。次の4冊(さつ)のシリーズになっています。

1.ビッグバン

2.銀河の誕生(ぎんがのたんじょう)

3.生きている地球(いきているちきゅう)

4.生命のひろがり(いのちのひろがり)○この本を出版(しゅっぱん)している岩波書店(いわなみしょてん)のホームページは

http://www.iwanami.co.jp/

「おもりのはたらき」

奥井智久:監修(おくいともひさ:かんしゅう)

学習研究社:発行(がくしゅうけんきゅうしゃ:はっこう)

学研の観察・実験シリーズ12冊セット(がっけんのかんさつ・じっけんシリーズ12さつセット)機械時計(きかいとけい)に関係(かんけい)した振り子(ふりこ)の動き(うごき)、振れる(ふれる)時間、振り子を利用(りよう)した道具(どうぐ)、おもりのはたらき、動き方(うごきかた)などについて写真(しゃしん)やイラストを使って(つかって)、観察(かんさつ)や実験(じっけん)のやり方までわかりやすく解説(かいせつ)してある本です。

○この本を出版(しゅっぱん)している学習研究社のホームページは

http://www.gakken.co.jp/

「学研の図鑑・地球」(がっけんのずかん・ちきゅう)

学習研究社:発行(がくしゅうけんきゅうしゃ:はっこう)

地球(ちきゅう)の内部(ないぶ)活動(かつどう)、歴史(れきし)、環境(かんきょう)、大地(だいち)など私たちがふしぎに思って(おもって)いることを新しい(あたらしい)知識(ちしき)にもとづいて、きれいな写真(しゃしん)やイラストでわかりやすく説明(せつめい)しています。

○この本を出版(しゅっぱん)している学習研究社のホームページは

http://www.gakken.co.jp/

「かっこう時計」(かっこうどけい)

モールズワース:著(ちょ)

夏目道子:訳(なつめみちこ:やく)

福武書店:発行(ふくたけしょてん:はっこう)いなかの古い(ふるい)屋敷(やしき)にあずけられた少女(しょうじょ)が、その屋敷に代々(だいだい)つたわる時計(とけい)の中(なか)に住んで(すんで)いる、かっこうに出会い(であい)、不思議(ふしぎ)な世界(せかい)へ旅立ち(たびたち)ます。1877年に書かれた(かかれた)物語(ものがたり)ですが、子どもの心(こころ)の世界がたくみにえがかれています。

「火曜日には火の用心」(かようびにはひのようじん)

板倉聖宣:著(いたくらきよのぶ:ちょ)

国土社:発行(こくどしゃ:はっこう)曜日(ようび)や暦(こよみ)の話(はなし)、昔(むかし)の人たちの知恵(ちえ)や暦と迷信(めいしん)の関係(かんけい)など色々(いろいろ)なことを、具体的(ぐたいてき)におおもとからわかりやすく説明(かいせつ)しています。小中学生(しょうちゅうがくせい)から大人(おとな)まで、読んで(よんで)なるほどの迷信についての本です。

「カンガルー作戦(さくせん)」

豊田有恒:著(とよたありつね:ちょ)

徳間書店:発行(とくましょてん:はっこう)作者(さくしゃ)は豊田有恒(とよたありつね)さん。豊田さんは1938年群馬県前橋市(ぐんまけんまえばしし)生まれ(うまれ)。学生時代(がくせいじだい)からアニメーションの脚本家(きゃくほんか)として活動(かつどう)し、日本(にほん)のTV(テレビ)アニメが始まった(はじまった)ばかりの「エイトマン」「鉄腕(てつわん)アトム」をはじめとする多く(おおく)の作品(さくひん)を手がけ、大学卒業後(だいがくそつぎょうご)、手塚治虫(てづかおさむ)さんの虫(むし)プロに入り(はいり)、1962年に「火星(かせい)で最後(さいご)の・・・・・」でSF作家(さっか)としてデビューしたのである。

その後(ご)多く(おおく)の短編(たんぺん)、長編(ちょうへん)のSF小説を書き(かき)、現在(げんざい)は作家としての活動を続け(つづけ)ながら島根県立大学総合政策学部(しまねけんりつだいがくそうごうせいさくがくぶ)教授(きょうじゅ)をつとめておられる。豊田さんは、古代史(こだいし)、古生物学(こせいぶつがく)、地質学(ちしつがく)、言語学(げんごがく)と幅広い(はばひろい)学問(がくもん)に精通(せいつう)していて、その知識(ちしき)と研究(けんきゅう)から生み出される(うみだされる)作品(さくひん)は、それらの専門家(せんもんか)からも高い(たかい)評価(ひょうか)を得て(えて)いるのである。この「カンガルー作戦」は1981年の作品(さくひん)で、古生物学における重要(じゅうよう)な考え方(かんがえかた)をベースとしたタイムマシンの冒険(ぼうけん)活劇(かつげき)である。

さて、諸君(しょくん)は、有袋類(ゆうたいるい)という言葉(ことば)を聞いた(きいた)ことがあるかな。読んで(よんで)字(じ)のごとく、袋(ふくろ)のある動物(どうぶつ)、つまりカンガルーやコアラ、オポッサムなどの動物のことである。今は、オーストラリア周辺(しゅうへん)だけにしか生息(せいそく)していない有袋類であるが、はるか昔(むかし)、一時(いちじ)は、地球上(ちきゅうじょう)のあらゆる場所(ばしょ)にいて、大きさ(おおきさ)もゾウほどのモノまでいたのである。その当時(とうじ)、人間(にんげん)の祖先(そせん)はまだまだネズミぐらいの大きさの動物でしかも全盛(ぜんせい)を誇った(ほこった)有袋類の陰(かげ)でひっそりと生きながらえていた程度(ていど)だったのである。その時の有袋類はその後、ほとんどが絶滅(ぜつめつ)してしまうのであるが、もし、そのままの勢い(いきおい)で進化(しんか)を続けて(つづけて)いたら、どうなっていただろうか。きっと現代(げんだい)の人間社会(にんげんしゃかい)よりも、もっと科学(かがく)も文明(ぶんめい)も進んだ(すすんだ)有袋類の支配(しはい)する地球(ちきゅう)になっていたのではないか。そんな発想(はっそう)から、人類(じんるい)と、ちょっと言い方(いいかた)はおかしいが有袋類の人類が(じんるい)、タイムマシンに乗り(のり)、過去(かこ)へ、未来(みらい)へ、そして地球(ちきゅう)のいろいろな場所(ばしょ)を飛び回る(とびまわる)というじつにスケールの大きな物語(ものがたり)なのである。読んで(よんで)いてわくわくドキドキすること間違い(まちがい)なしである。是非(ぜひ)諸君(しょくん)に読んでほしいものである。残念(ざんねん)ながら、今、復刊(ふっかん)の声(こえ)あがっているものの、一般(いっぱん)書店(しょてん)では買う(かう)ことができないのであるが、読みたい人は、図書館(としょかん)や古本屋(ふるほんや)さんなどで、探して(さがして)みてはどうかな。自分(じぶん)の読みたい本を探し、見つけた時の喜び(よろこび)もまたいいものである。

豊田有恒先生のページ (http://www.imawi.net/~toyota/)

「きみはなにどし?」

加納信雄:文(かのうのぶお:ぶん)

U・G・サトー:絵(ユー・ジー・サトー:え)

福音館書店:発行(ふくいんかんしょてん:はっこう)干支(えと)や暦(こよみ)の歴史(れきし)、十二支時計(じゅうにしどけい)、迷信(めいしん)、時間(じかん)などについて、わかりやすく書かれた(かかれた)小学校中級(しょうがくこうちゅうきゅう)向け(むけ)の絵本(えほん)です。

○この本を出版(しゅっぱん)している福音館書店のホームページは

http://www.fukuinkan.co.jp/

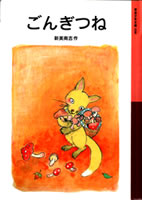

「ごんぎつね」岩波少年文庫(いわなみしょうねんぶんこ)

新美南吉:作(にいみなんきち:さく)

岩波書店:出版(いわなみしょてん:しゅっぱん)この作品集(さくひんしゅう)のタイトルにもなっている「ごんぎつね」は諸君(しょくん)のお父さんやお母さんの子供(こども)のころの小学校(しょうがっこう)の教科書(きょうかしょ)にものっていたことがあるので、知って(しって)いるかどうか聞いて(きいて)みるのもいいかもしれないな。もしかしたらみんなが使って(つかって)いる教科書にものっているかもしれないな。この「ごんぎつね」は物語(ものがたり)のあらすじを人に説明(せつめい)しようとするだけで、目頭(めがしら)が熱く(あつく)なってしまうという素晴らしく(すばらしく)感動的(かんどうてき)な作品(さくひん)なのである。

さて、今回(こんかい)、この本をとりあげたのは、この本の中におさめられている「うた時計(どけい)」という作品(さくひん)に注目(ちゅうもく)したからである。とても美しい(うつくしい)音楽(おんがく)をかなでる時計が物語(ものがたり)の中心(ちゅうしん)になって進んで(すすんで)いくお話(はなし)なんだ。家(いえ)を出た(でた)まま、何十年(なんじゅうねん)も帰って(かえって)こなかった薬屋(くすりや)の不良息子(ふりょうむすこ)が、帰ってきたかと思った(おもった)ら、翌日(よくじつ)には家の時計を持ち出して(もちだして)、いなくなってしまった。男が時計を売り(うり)に行こう(いこう)と町(まち)に向かって(むかって)歩いて(あるいて)いたところ、村(むら)の少年(しょうねん)とたまたま出会い(であい)、話をしているうちに、自分には金目(かねめ)のものとしかうつらなかった時計が、じつは思い出(おもいで)のいっぱいつまった、かけがえのない時計だったことを知り(しり)、心(こころ)を改める(あらためる)のである。男は、少年の純粋(じゅんすい)で優しい(やさしい)心に触れて(ふれて)いるうちに、自分のしたことの愚かさ(おそかさ)に気づくのである。ものを盗むような悪い(わるい)ことをする人でも、生まれ(うまれ)ながらに悪かったわけではない、何か(なにか)のきっかけでそうなってしまっただけで、もともと誰(だれ)もが持っている良い(よい)心に戻る(もどる)ことはできるものなのだ。この「うた時計」に流れて(ながれて)いるテーマは、多く(おおく)の新美(にいみ)作品(さくひん)に通じる(つうじる)ものなのである。

では、最後(さいご)に作者(さくしゃ)の新美南吉(にいみなんきち)さんについて少し(すこし)ふれておこう。1913年7月30日愛知県(あいちけん)に生まれた(うまれた)彼(かれ)は、小さな(ちいさな)ころ複雑(ふくざつ)な家庭環境(かていかんきょう)に育ち(そだち)、体(からだ)もあまり丈夫(じょうぶ)ではなかったのである。中学卒業(ちゅうがくそつぎょう)のころから作品を書き始め(かきはじめ)、東京外語大学(とうきょうがいごだいがく)を卒業後、体調(たいちょう)がすぐれず故郷(こきょう)へ帰り(かえり)、女学校(じょがっこう)の教師(きょうし)をしながら療養生活(りょうようせいかつ)をしていたのである。けれど病気(びょうき)が悪化(あっか)し、1943年3月22日、わずか29才(さい)7ヶ月(かげつ)という若さ(わかさ)でこの世(よ)を去って(さって)しまうのである。短い(みじかい)人生(じんせい)ではあるけれど、彼(かれ)の残した(のこした)数々(かずかず)の作品は、今も輝き(かがやき)つづけ、我々(われわれ)に感動(かんどう)を与えて(あたえて)くれるのである。この作品集(さくひんしゅう)「ごんぎつね」は、ふりがなもついてるので、小学校低学年(しょうがっこうていがくねん)のお友達(ともだち)でも読める(よめる)と思うのである。秋(あき)の夜長(よなが)、是非(ぜひ)とも読んで(よんで)、素晴らしい(すばらしい)新美南吉さんの世界(せかい)を感じて(かんじて)欲しい(ほしい)のである。

ザ・サイエンス・ヴィジュアル13「時間と空間(じかんとくうかん)」

ジョン・グリッビン、メアリー・グリッビン:著(ちょ)

東京書籍(とうきょうしょせき)このザ・サイエンス・ヴィジュアルというシリーズは、美しい(うつくしい)写真(しゃしん)と、詳しい(くわしい)説明(せつめい)で昔(むかし)から現在(げんざい)までの科学(かがく)の発展(はってん)の歩み(あゆみ)を読むことができるじつに「知識の宝庫(ちしきのほうこ)」のようなシリーズ本である。参考(さんこう)までにどんなものがこれまでに出ているかというと

1.「電気(でんき)」2.「光(ひかり)」3.「力と運動(ちからとうんどう)」4.「物質(ぶっしつ)」5.「エネルギー」6.「進化(しんか)」7.「化学(かがく)」8.「エレクトロニクス」9.「人体(じんたい)」10.「生態(せいたい)」11.「生命(せいめい)」12.「地球(ちきゅう)」13.「時間と空間(じかんとくうかん)」14.「天文学(てんもんがく)」15〜16.「テクノロジー/医学(いがく)」というすごい内容(ないよう)なのである。ま、本の値段(ねだん)が高いので、全部(ぜんぶ)を揃える(そろえる)ことはなかなか大変(たいへん)ではあるが、近く(ちかく)の図書館(としょかん)などで是非(ぜひ)読んでいただきたいのである。低学年(ていがくねん)のお友だちには、ルビ[ふりがな]がふってないのでちょっとむずかしすぎるかもしれないが、のっている写真(しゃしん)を見ているだけでも充分(じゅうぶん)楽しめる(たのしめる)と思うのである。

さて、それでは今回のザ・サイエンス・ヴィジュアル13「「時間と空間(じかんとくうかん)」についてお話していくのである。

かつては「時間」と「空間」は別(べつ)の物であると考えられていたのだけれど、20世紀(せいき)に入ってから科学者(かがくしゃ)たちは「時空じくう)」という数学(すうがく)用語(ようご)を使い(つかい)1つのものとして考えるようになったのである。この「時間と空間」の本の中には、その「時空」の歴史(れきし)から、理論(りろん)まであるとあらゆるものがつまっているのである。

まず驚かされる(おどろかされる)のが、なかなか説明(せつめい)のむずかしい「時間」というものをじつにわかりやすく、図を使って説明してくれているところである。時間は過去(かこ)から未来(みらい)に向かって(むかって)ずっと流れて(ながれて)行き、決して(けっして)戻る(もどる)ことのないものというのを、川を流れる時計や、ケーキづくりにたとえているのである。こうした身近(みぢか)なものにたとえてくれると、とてもわかりやすいのである。ケーキづくりの場合(ばあい)は、いろいろな材料(ざいりょう)を混ぜ(まぜ)合わせ、オーブンで焼いて(やいて)しまうと、二度ともとの材料に戻せなくなる。つまり時間の流れはそういうものだと、言っているのである。たしかにたしかにである。

さらに、時計の歴史についても、多くの貴重(きちょう)な写真(しゃしん)をのせてあり、その写真をながめているだけで、ワクワクすること間違い(まちがい)なしなのである。「時と人(ときとひと)」でとりあげたジョン・ハリソンのクロノメーターのしくみについてもくわしく説明してあって、ホイヘンスのつくった「振り子時計(ふりこどけい)」にどんな工夫(くふう)をくわえたのかもわかってしまうのである。その解説(かいせつ)の細かさ(こまかさ)には、ほんとに脱帽(だつぼう)なのである。

そして、最後(さいご)は「タイムマシンのつくり方」をとりあげているのである。何やら理論的(りろんてき)にはつくれるらしいのだけれども、そのためにはブラックホールをつくり、その中【ワームホールと呼ばれる(よばれる)トンネル】をロケットでくぐり、大きな星をそのロケットでひっぱってワームホールをねじらなければつくれないというのだから、理論的にいくらできるといってもほとんど不可能(ふかのう)なのだが・・・。

「さまざまな時間を旅する-現代物理学の時間論」

(さまざまなじかんをたびする-げんだいぶつりがくのじかんろん)

細谷暁夫:著(ほそやあきお:ちょ)

あすなろ書房:発行(あすなろしょぼう:はっこう)光(ひかり)と時間(じかん)、相対性理論(そうたいせいりろん)、重力(じゅうりょく)、ブラックホール、タイムマシンなど、時間とはきってもきりはなせない物理学(ぶつりがく)の高度(こうど)な内容(ないよう)がやさしく解説(かいせつ)されている本です。

「時間〜生物の視点とヒトの生き方〜」 (じかん〜せいぶつのしてんとヒトのいきかた〜)

本川達雄:著(もとかわたつお:ちょ)

NHKライブラリー:出版 (エヌエイチケーライブラリー:しゅっぱん)生物学者(せいぶつがくしゃ)の本川(もろかわ)さんが、生物学から見た(みた)時間について書いて(かいて)いる非常(ひじょう)にわかりやすく、おもしろい本なのである。

本川さんは「ゾウの時間、ネズミの時間」という以前(いぜん)に「時の図書館(ときのとしょかん)」でも紹介(しょうかい)したことのある本の著者(ちょしゃ)でもある。ゾウもネコもネズミもヒトも、一生(いっしょう)の間(あいだ)に心臓(しんぞう)は15億回(おくかい)、鼓動(こどう)して止まる(とまる)。小さな(ちいさな)動物(どうぶつ)はその15億回を早く(はやく)打ち(うち)、大きな(おおきな)動物は15億回をゆっくりと打つだけの違い(ちがい)という生物の法則(ほうそく)について書かれた、とてもタメになる本である。

ただ、そうした生物(せいぶつ)の法則(ほうそく)だけではなく、本川(もとかわ)さんは、人生(じんせい)80年となったこれからの時代(じだい)をどう生きて(いきて)いくべきかと言った(いった)ところにまで話を持って(もって)いくのである。「時間(じかん)」いうタイトルはついているが、サブタイトルにあるように、この本、じつは「生き方本(いきかたぼん)」なのである。各章(かくしょう)の間(あいだ)には本川さんの作詞(さくし)・作曲(さっきょく)した歌(うた)も入って(はいって)いて、難しい(むずかしい)ところは飛ばして(とばして)も、その歌の歌詞を読んで(よんで)いるだけでも、本川さんの言いたいこと、伝えたい(つたえたい)ことがわかってしまうというとても楽しい(たのしい)オマケもついているのである。難しいテーマではあるけれど、小学校(しょうがっこう)高学年(こうがくねん)のお友だちであれば、是非(ぜひ)読んで(よんで)ほしいのである。

ちなみに、この本のキャッチコピーには「いま、歌う(うたう)生物学者(せいぶつがくしゃ)が語る(かたる)ヒトらしい生き方(いきかた)とは?」と書かれて(かかれて)おる。なんともシャレが効いて(きいて)いておもしろいではないか。

「時間エージェント」(じかんエージェント)

小松左京:著(こまつさきょう:ちょ)

新潮社:出版(しんちょうしゃ:しゅっぱん)タイトルからもわかるようにタイムパトロールもののSF小説(しょうせつ)である。小松左京さんは昭和(しょうわ)6年大阪市(おおさかし)に生まれ、京都大学(きょうとだいがく)イタリア文学科(ぶんがくか)を卒業後(そつぎょうご)、経済誌(けいざいし)の記者(きしゃ)、漫才台本作家(まんざいだいほんさっか)などを経て(へて)、1959年[昭和34年]暮れ(くれ)に発刊(はっかん)された「SFマガジン」第1回SFコンテストに「地には平和を(ちにはへいわを)」を応募(おうぼ)したのである。

1962年[昭和37年]に「易仙逃里記(えきせんとりき)」がようやく掲載(けいさい)され、プロデビューし、その後は、日本を代表(だいひょう)するSF作家として、大活躍(だいかつやく)。特に(とくに)1973年[昭和48年]に発表(はっぴょう)された「日本沈没(にほんちんぼつ)」は400万部(まんぶ)を越える(こえる)大ベストセラーになり、まさにSF界の巨匠となったのである。

この「時間エージェント」は1969年[昭和45年]に発表(はっぴょう)された作品(さくひん)で、失業(しつぎょう)して喫茶店(きっさてん)でヒマをつぶしていた戸田(とだ)という男が、2年後(ねんご)の未来(みらい)からやって来た自分(じぶん)に、無理矢理(むりやり)に『時間管理局20世紀日本東京支部(じかんかんりきょく20せいきにほんとうきょうしぶ)』に採用(さいよう)させられてしまい、仕方なく(しかたなく)時間管理局員となった彼が、過去(かこ)や未来(みらい)に行って、失敗(しっぱい)をしながらもなんとか任務(にんむ)を遂行(すいこう)していくという物語(ものがたり)である。

作者(さくしゃ)の小松左京(こまつさきょう)さんは、かつて漫才(まんざい)の台本作家(だいほんさっか)をやっていたというだけあって、登場人物(とうじょうじんぶつ)同士(どうし)のかけあい、話の運び方(はこびかた)、すべてがまるで大阪(おおさか)の漫才のように軽快(けいかい)で、しゃれていて、読んで(よんで)いてもあちこちで爆笑(ばくしょう)の連続(れんぞく)なのである。

さて、タイムパトロールものでは、いろいろなタイムマシンが出てくるのだが、この「時間エージェント」では管理局の事務所内(じむしょない)に置かれた(おかれた)「ロッカー」がタイムマシンとなっているのである。このように日常的(にちじょうてき)にあるものをタイムマシンにしてしまうセンスも小松左京さんならではなのである。「時間エージェント」では8つの事件(じけん)が起こり(おこり)、それを解決(かいけつ)していくのだが、物語(ものがたり)のおもしろさに加え(くわえ)、緻密(ちみつ)な時代考証(じだいこうしょう)からくるとんでもない発想(はっそう)を是非(ぜひ)楽しんで(たのしんで)ほしいのである。

「時間だよ、アンドルー」(じかんだよ、アンドルー)

メアリー・ダウニング・ハーン:著(ちょ)

田中薫子:訳(たなかかおるこ:やく)

徳間書店:発行(とくましょてん:はっこう)自分(じぶん)とそっくりな過去(かこ)の少年(しょうねん)を救う(すくう)ため、1910年という昔(むかし)にタイムスリップしてしまった12才の男の子(おとこのこ)のひと夏(なつ)の体験(たいけん)を描く(えがく)タイムトラベル・ファンタジーです。人にはいつか必ず(かならず)、死(し)が訪れる(おとずれる)。その時(とき)、残された(のこされた)者(もの)は思い出(おもいで)を胸(むね)に生かす(いかす)ことで、大切(たいせつ)な人の死を受け止め(うけとめ)られるようになるのかもしれない。「かぎられた時間を大切にしなくてはいけない」ということも感じ(かんじ)させてくれる本です。

アメリカでマーク・トウェーン賞(しょう)を含む(ふくむ)9つの賞を受賞(じゅしょう)した作品(さくひん)です。

「時間のけんきゅう」(じかんのけんきゅう)

海部宣男:文(かいふのぶお:ぶん)

原誠:絵(はらまこと:え)

岩波書店:発行(いわなみしょてん:はっこう)

みんなが大好き(だいすき)なタイムマシンのことはもちろん、地球(ちきゅう)と時間(じかん)、生活(せいかつ)と時間、伸び縮み(のびちぢみ)する時間など時間がもつ、色々(いろいろ)な性質(せいしつ)について、楽しく(たのしく)考え(かんがえ)られるような本です。○この本を出版(しゅっぱん)している岩波書店(いわなみしょてん)のホームページは

http://www.iwanami.co.jp/

「時間的無限大」(じかんてきむげんだい)

スティーヴン・バクスター:著(ちょ)

小野田和子:訳(おのだかずこ:やく)

早川書房:出版(はやかわしょぼう:しゅっぱん)

SF小説の中のジャンルとしては「ハードSF」と呼ばれる(よばれる)もので、非常(ひじょう)に科学的(かがくてき)な裏付け(うらづけ)に基づいた(もとづいた)SFなのである。今回、取り上げる(とりあげる)内容(ないよう)はちょっと難しい(むずかしい)けど、オトナの人と一緒(いっしょ)に考えて(かんがえて)もらえるとうれしいのである。物語(ものがたり)のキーになっているのは、これを利用(りよう)すればタイムマシンをつくることが可能(かのう)になると言われている「ワームホール理論(りろん)※1」なのである。まずワームホールを2つつくり、一応(いちおう)、AとBと名前(なまえ)をつけよう。まずAをその場所(ばしょ)におき、Bを光速(こうそく)に近い(ちかい)スピードでどこかへ運んで(はこんで)いき、それからまた元(もと)の場所に持って(もって)くることで、そこに[相対論的(そうたいろんてき)な時間遅れ(じかんおくれ)の効果(こうか)※2]が働く(はたらく)ために戻ってきた(もどってきた)ワームホールBは、もともとの場所にあるワームホールAより若く(わかく)なるのである。そこで、宇宙船(うちゅうせん)に乗って(のって)ワームホールAに飛び込み(とびこみ)、ワームホールBから飛び出す(とびだす)と、ワームホールBの若い時間、つまり過去(かこ)の時間に行ける(いける)というものなのである。もちろん現在(げんざい)の科学技術(かがくぎじゅつ)では、ワームホールをつくることができないので、時間旅行(じかんりょこう)は実現(じつげん)できないのであるが、理論(りろん)としてはそういうことなのである。

前置き(まえおき)が長くなってしまったのじゃが、この「時間的無限大」は、ワームホールタイムマシンが実現(じつげん)できた未来(みらい)の地球(ちきゅう)の話なのである。そのワームホールを通って(とおって)やって来たのは、その未来からさらに1500年先(さき)の未来に住む(すむ)地球人(ちきゅうじん)で、巨大(きょだい)な液体状(えきたいじょう)の生物(せいぶつ)クワックスに占領(せんりょう)された地球人を開放(かいほう)するためにやってくるのだ。彼ら(かれら)の乗って(のって)きた宇宙船(うちゅうせん)は、イギリスのストーンヘンジ遺跡(いせき)をそっくりそのまま、重力装置(じゅうりょくそうち)によって宇宙船にしてしまったという巨大なものなのである。ここらへんの発想(はっそう)がなんともすごいのう。ふつう宇宙船といえば流線型(りゅうせんけい)のものを想像(そうぞう)するのだが・・・。それ以上(いじょう)にすごいのが、地球(ちきゅう)を支配(しはい)する液体状の生物クワックスの乗る宇宙船なのである。なんとその大きさは1マイル[1,609メートル]もあるのだ。しかもそれは、クワックスによって神経(しんけい)を支配(しはい)された宇宙生物(うちゅうせいぶつ)というのだから、参って(まいって)しまうのである。物語(ものがたり)の最初(さいしょ)の方で、このスケールなのだから、この先はさらにすごいことになっているのである。

さて、未来から来た地球人はクワックスを倒す(たおす)ことができるのか?想像(そうぞう)を超えた(こえた)スケールで展開(てんかい)されるこの物語(ものがたり)の続き(つづき)を、ぜひ読んで(よんで)みてほしいのである。※1:ワームホールについて

ワームホールは、ブラックホールと同じく、高密度(こうみつど)の質量(しつりょう)を持った(もった)空間(くうかん)のことで、そこでは、時空(じくう)が歪み(ゆがみ)、光さえも吸い込んで(すいこんで)しまうという恐ろしい(おそろしい)空間(くうかん)なのである。そんな恐ろしい空間ではあるが、計算上(けいさんじょう)は、そのトンネルをくぐり抜ける(ぬける)ことができるというのである。その出口(でぐち)はこの宇宙(うちゅう)のどこかにつながっているとも、別(べつ)の宇宙につながっているともいわれ、時間(じかん)と空間をすりぬけることのできる時空(じくう)トンネル、タイムトンネルのようなものなのである。※2:相対論的(そうたいてき)な時間遅れ(じかんおくれ)の効果(こうか)

「双子(ふたご)のパラドックス」や「ウラシマ効果」ともいわれ、たとえば、光(ひかり)が進む(すすむ)スピードで25年かかる星に、光の速度[そくど:秒速(びょうそく)約30万キロメートル]よりちょっと遅い(おそい)秒速29万キロメートルのスピードが出る(でる)ロケットに乗って(のって)星まで行って(いって)帰って(かえって)くるとロケットに乗った人が地球(ちきゅう)に帰ってくると、ロケットに乗った人は少し(すこし)しか年をもとっていなくて、地球に残っていた(のこって)人はおじいさんになってしまっているという話[理論(りろん)]。

→詳しく(くわしく)は「時と人」のアインシュタインの回を読んでね!

「昭和漫画雑記帖」(しょうわまんがノート)

絵と文:(えとぶん)うしおそうじ

同文書院:発行(どうぶんしょいん:はっこう)

今回(こんかい)紹介(しょうかい)するのは昭和初期(しょうわしょき)の様子(ようす)を描いた(えがいた)漫画(まんが)がいっぱいの「昭和漫画雑記帖」(しょうわまんがノート)である。

この本を書かれたうしおそうじさんは、残念(ざんねん)なことに今年(ことし)の3月28日に82才で他界(たかい)されてしまったのであるが、その追悼(ついとう)の意味(いみ)も含め(ふくめ)今回(こんかい)、紹介(しょうかい)させてもらうことにしたのである。うしおさんは映画会社(えいががいしゃ)、漫画家(まんがか)を経て(へて)、アニメ製作会社(せいさくがいしゃ)の「ピープロ」を立ち上げ(たちあげ)、手塚治虫(てづかおさむ)さん原作(げんさく)の「マグマ大使(たいし)」でいわゆる特撮(とくさつ)の作品(さくひん)に入り(はいり)、その後(ご)「宇宙(うちゅう)猿人(えんじん)ゴリ」「 スペクトルマン」「怪傑(かいけつ)ライオン丸(まる)」「電人(でんじん)ザボーガー」「鉄人(てつじん)タイガーセブン」など多数(たすう)の作品(さくひん)を世(よ)に送り(おくり)だした人である。諸君(しょくん)のお父さんたちが、こどもの頃(ころ)に夢中(むちゅう)になって見ていたテレビ番組(ばんぐみ)なのである。

うしおさんは「ウルトラマン」をつくった円谷英二(つぶらやえいじ)監督(かんとく)と並んで(ならんで)、日本(にほん)の特撮(とくさつ)テレビ番組(ばんぐみ)を代表(だいひょう)する人物(じんぶつ)だったと言っても過言(かごん)ではないのである。ちなみに、うしおさんの息子(むすこ)さんの鷺巣詩郎(さぎずしろう)さんは、音楽家(おんがくか)で数年前(すうねんまえ)に大ブームになった「新世紀(しんせいき)エヴァンゲリオン」の音楽監督(おんがくかんとく)なのである。やはり親子(おやこ)というものはどこかで似た(にた)ような仕事(しごと)に関わる(かかわる)ものなのかもしれないなぁと思う(おもう)のである。

さて、前置き(まえおき)が長くなってしまったが、この「昭和漫画雑記帖」(しょうわまんがノート)の内容(ないよう)を紹介(しょうかい)するのである。この本は4つの章(しょう)に分かれて(わかれて)いて

1.子供(こども)ハ遊ブ(あそぶ)〜

戦前(せんぜん)・戦中(せんちゅう)・戦後(せんご)の子供の遊び2.暮ラシ(くらし)ハ続ク(つづく)〜

日々(ひび)の生活(せいかつ)の中の懐かしい(なつかしい)あれこれ3.世間(せけん)ハ騒グ(さわぐ)〜

昭和史(しょうわし)を飾った(かざった)男と女と生き物(いきもの)たち4.カツドウ評判記(ひょうばんき)〜

映画(えいが)がまだ若かった(わかかった)頃(ころ)となっているのだが、全(ぜん)ページにうしおさんの漫画(まんが)挿し絵(さしえ)がたくさん描かれて(えがかれて)いて、その挿し絵をながめ、横(よこ)にちょこっと書いて(かいて)あるうしおさんの説明(せつめい)を読んで(よんで)いるだけで、楽しめる(たのしめる)のである。最後(さいご)の「カツドウ評判記」では映画の歴史(れきし)、そして特撮映画(とくさつえいが)の歴史も学べる(まなべる)のである。さらに、うしおさんの尊敬(そんけい)する「ウルトラマン」の父、円谷英二(つぶらやえいじ)監督(かんとく)と、「マグマ大使」の原作者(げんさくしゃ)、手塚治虫(てづかおさむ)さんについての思い出(おもいで)が書かれており、ともに同時代(どうじだい)を過ごした(すごした)人物(じんぶつ)でしか知り得ない(しりえない)エピソードがあっておもしろいのである。ここで、びっくりしたのは、今やどこにでもある証明写真(しょうめいしゃしん)をとるスピード写真ボックスは、円谷監督のアイディアで、映画会社を辞めた(やめた)後(あと)、しばらくこの写真ボックスを全国(ぜんこく)に売って(うって)、円谷プロ設立(せつりつ)のためのお金を稼いだ(かせいだ)ということである。これはテレビのトリビアに取り上げ(とりあげ)られそうなネタなのである。

さて、世界(せかい)にいろいろな影響(えいきょう)を与えて(あたえて)いる日本(にほん)の特撮映画(とくさつえいが)やアニメを最初(さいしょ)につくった、円谷英二(つぶらやえいじ)さん、手塚治虫(てづかおさむ)さん、そして、うしおそうじさん、3人とももう他界(たかい)されてしまったのであるが、天国(てんごく)にもし、映画やテレビといった娯楽(ごらく)があるのなら、この3人が揃って(そろって)、きっとものすごい作品(さくひん)をつくることまちがいなしなのである。うしおそうじさんの御冥福(ごめいふく)を祈る(いのる)のである。

「進化ってなんだろう」(しんかってなんだろう)

ジョアンナ・コール:文(ぶん)

アリキ:絵(え)

神鳥統夫:訳(かんどりのぶお:やく)

小畠郁生:監修(こはたいくお:かんしゅう)

佑学社:発行(ゆうがくしゃ:はっこう)化石(かせき)の話(はなし)からはじまり、地球上(ちきゅうじょう)で生き物(いきもの)がどのように進化(しんか)してきたか。かわいい絵(え)とやさしい文(ぶん)でわかりやすく説明(せつめい)しています。

「14歳からの哲学」(14さいからのてつがく)

池田晶子:著(いけだあきこ:ちょ)

トランスビュー:出版(しゅっぱん)「哲学」という言葉(ことば)を聞く(きく)と、なにやら専門用語(せんもんようご)だらけの難しい(むずかしい)文章(ぶんしょう)を想像(そうぞう)しがちだが、この本は、哲学の専門用語をいっさい使わず(つかわず)「哲学する」とはどんなことなのかを非常(ひじょう)にわかりやすい言葉と、諸君(しょくん)の日常生活(にちじょうせいかつ)の中にある例(れい)をあげて説明(せつめい)してくれるのである。著者(ちょしゃ)の池田晶子さんは、こうした手法(しゅほう)で、数多く(かずおおく)のわかりやすい「哲学本」を書いて(かいて)いるのである。

「哲学(てつがく)」の基本(きほん)は「考える(かんがえる)」こと。すべてはそこから始まる(はじまる)のである。普段(ふだん)なにげなく考えていること、好きな(すきな)ゲームのこと、今日(きょう)のおやつのこと、友達(ともだち)と遊ぶ(あそぶ)のこと。そんなことを考えている自分(じぶん)とはいったい、何(なん)なんだろう?という「考える」ことからじつは「哲学」が始まっているのである。そして、実際(じっさい)にこの本を読んで(よんで)、与えられた(あたえられた)テーマについて「考えている」うちに、どんどんと自分を見つめ(みつめ)、自分の頭(あたま)の中が哲学的(てつがくてき)な思考(しこう)になっていくという不思議(ふしぎ)な体験(たいけん)をすることができるのである。言って(いって)みれば「考えるためのガイドブック」みたいなものなのだ。そして「14歳からの哲学(14さいからのてつがく)」を一通り(ひととおり)マスターすると次(つぎ)には「17歳からの哲学」という章(しょう)が用意(ようい)されている。そこには「宇宙(うちゅう)と科学(かがく)」「歴史(れきし)と人間(にんげん)」などさらに深く(ふかく)広い(ひろい)テーマがあるのだ。

この本の帯(おび)には「人は14歳(さい)以後(いご)、一度(いちど)は考えて(かんがえて)おかなければならないことがある」そして、あとがきには「とにかく大事(だいじ)なことは君(きみ)が『知りたい(しりたい)』という気持ち(きもち)を強く(つよく)持って(もって)いるということ、ただそれだけだということです」とある。この「ときをまなぼう」のホームページに来て(きて)くれている諸君(しょくん)は、きっと人一倍(ひといちばい)、いろいろなことを「知りたい」と思って(おもって)いるに違い(ちがい)ない。是非(ぜひ)この「14歳からの哲学」を読んで(よんで)、自分(じぶん)というものを考え、知ってみてほしいのである。

「シンデレラの時計〜人々の暮らしと時間〜」(シンデレラのとけい〜ひとびとのくらしとじかん〜)

ポプラ社・ノンフィクションBOOKS-2

角山榮:著(つのやまさかえ:ちょ)

ポプラ社:発行(はっこう)この本は、長い間(あいだ)、自然(しぜん)のリズムで暮らして(くらして)きた人間が、機械式時計(きかいしきどけい)を手に入れ(いれ)、「人工的(じんこうてき)な時間」の中で暮らすようになり、それによって人々の暮らしが、そして社会がどのようにかわっていったのかが、日本やヨーロッパのいろいろな時や時計にかかわるエピソードで、楽しくわかりやすく読める素晴らしい(すばらしい)本なのである。

しょくんもよく知っている「シンデレラ」のお話から、当時(とうじ)の時計がどんなふうに時を告げて(つげて)いたか?優れた(すぐれた)俳句(はいく)を数多く(かずおおく)残した(のこした)松尾芭蕉(まつおばしょう)が旅(たび)の途中(とちゅう)でどのようにして時間を知ったか?など、著者(ちょしゃ)の角山榮(つのやまさかえ)さんが、いろいろな歴史的(れきしてき)事実(じじつ)を調べ(しらべ)、まるで名探偵(めいたんてい)の推理(すいり)のように、あざやかにそれらの答え(こたえ)を導き(みちびき)だしていくのには、思わず感心(かんしん)してしまうのである。「なるほど、そうだったんだ!」と思うような発見(はっけん)が本のあちこちにあるのである。そして、そうした発見を楽しみながら読んでいくと、しょくんはきっとこの本に込められた角山さんの若い人たちに向けてのメッセージにきっと気付く(きづく)ことと思う。それは、「人工的(じんこうてき)時間」によって生まれた「時間の支配者(しはいしゃ)」から、人々が「余暇(よか)・休日(きゅうじつ)」という自分たちの時間を持てるようになったのは、つい最近のことで、そうして手にいれた自分たちの時間だからこそ有効(ゆうこう)にかつ大切(たいせつ)に使わなければいけないということ。「時は金なり」とよく言われたりするように、時間というものはとかく「金銭(きんせん)」にたとえられがちでだからこそ大切にしなければとなってしまうのだが、角山さんはそうではなく「いかに自分の時間というものを大切にし、精神的(せいしんてき)なゆとりや、心の満足(まんぞく)を得て、人間らしく暮らす(くらす)」かということを力説(りきせつ)しているのである。この気持ちこそ、まさに現代(げんだい)の人々に欠けているものではないかの?コホン。

ちなみに、こどもセイコーのHP(ホームページ)をずっと読んでくれているしょくんにはおなじみの「からくり時計」「時鐘(じしょう)」「和時計(わどけい)」「からくり儀右衛門(ぎざえもん)」や、この時の図書館(としょかん)でも紹介(しょうかい)した「モモ」などのお話もでてくるのである。しょくんも本屋(ほんや)さんや、図書館で見かけたら是非(ぜひ)読んでほしい1冊なのである。フム。

○この本を出版(しゅっぱん)しているポプラ社のホームページは

http://www.poplar.co.jp/

「人類の長い旅」(じんるいのながいたび)

K.マーシャル:著(ちょ)

藤田千枝:訳(ふじたちえ:やく)

さ・え・ら書房:発行(さえらしょぼう:はっこう)地球(ちきゅう)はどのようにしてできたのか、生命(せいめい)はいつはじまったのか、地球上にどういうふうにして人間(にんげん)が住む(すむ)ようになったのかなど、生命の歴史(れきし)についてんのもっとも新しい(あたらしい)科学的(かがくてき)な理論(りろん)を子ども向け(むけ)にわかりやすく書かれ(かかれて)ている本です。

○この本を出版(しゅっぱん)しているさ・え・ら書房のホームページは

http://www.saela.co.jp/

「スポーツタイミング百物語」(すぽーつたいみんぐひゃくものがたり)

「スポーツタイミング百物語」(スポーツタイミングひゃくものがたり)

浅原保明:著(あさはらやすあき:ちょ)

ベースボールマガジン社:発行(ベースボールマガジンしゃ:はっこう)ウインタースポーツ真っ盛り(まっさかり)の今にふさわしい1冊(さつ)である。その名も「スポーツタイミング百物語(スポーツタイミングひゃくものがたり) 」。日本では誰(だれ)も手掛けた(てがけた)ことのなかったスポーツ計時(けいじ)の仕事(しごと)を全く(まったく)のゼロから始め(はじめ)、わずか3年目(ねんめ)の東京(とうきょう)オリンピックで大成功(だいせいこう)させ、さらにその後(ご)何十年(なんじゅうねん)にもわたってオリンピックを始め世界(せかい)の数々(かずかず)のスポーツ大会(たいかい)でオフィシャルタイマーとして成功をおさめてきたセイコーの浅原保明(あさはらやすあき)さんが書いた(かいた)、まさに日本の、いや世界のスポーツ計時の歴史(れきし)が書かれた本といっていいのである。

スポーツ計時(けいじ)の世界(せかい)は、うまくいって当たり前(あたりまえ)、失敗(しっぱい)すれば、オフィシャルタイマーを務めて(つとめて)いる会社(かいしゃ)としての信用(しんよう)や評判(ひょうばん)を失って(うしなって)しまうという、じつは恐ろしい(おそろしい)世界なのである。ところが、ここに書かれているお話の多く(おおく)が、失敗や事故(じこ)、事件(じけん)というところが面白い(おもしろい)のである。けれど失敗や事故をどのようにリカバリーして、最後(さいご)の成功(せいこう)に結び(むすび)つけるかが問題(もんだい)であり、また失敗の中から学ぶ(まなぶ)こともじつに多い(おおい)のだということを、この本は教えて(おしえて)くれるのである。

「百物語(ひゃくものがたり)」というタイトル通り(とおり)、この中には100の短い(みじかい)物語があり、その1つ1つの物語の中には華やか(はなやか)なスポーツ大会(たいかい)の陰(かげ)で働く(はたらく)人たちのドラマが描かれて(えがかれて)いるである。この本から学べる(まなべる)浅原(あさはら)さんの仕事(しごと)に対する(たいする)考え方(かんがえかた)は、諸君(しょくん)がこれからオトナになって社会(しゃかい)に出て(でて)いく上できっと役(やく)に立つ(たつ)と思う(おもう)のである。

「成長のふしぎ」(せいちょうのふしぎ)

ブライアン・クナップ:著(ちょ)

金塚京子:訳(かねづかきょうこ:やく)

小峰書店:発行(こみねしょてん:はっこう)みのまわりの人(ひと)や動物(どうぶつ)や植物(しょくぶつ)をよく観察(かんさつ)すると生き物(いきもの)のすばらしい生命(せいめい)の循環(じゅんかん)と変化(へんか)がみられます。

この本(ほん)は色々(いろいろ)な成長(せいちょう)とその理由(りゆう)についてきれいな写真(しゃしん)とわかりやすい解説(かいせつ)で書かれて(かかれて)いて、生命のふしぎ探検(たんけん)ができます。

「生物時計のふしぎ」(せいぶつどけいのふしぎ)

宇尾淳子:文(うおじゅんこ:ぶん)

細田雅亮:絵(ほそだまさし:え)

ほるぷ出版:発行(ほるぷしゅっぱん:はっこう)人間(にんげん)のように時計(とけい)というものをもたない動物(どうぶつ)や、植物(しょくぶつ)が生きて(いきて)いくうえで、その生活(せいかつ)のリズムを動かして(うごかして)いる生物時計(せいぶつどけい)について、むずかしい話(はなし)をわかりやすく、歴史(れきし)をおって解説(かいせつ)してくれる本です。

「生物は生き残れるか?」(せいぶつはいきのこれるか?)

大島泰郎:著(おおしまやすろう:ちょ)

草土文化:発行(そうどぶんか:はっこう)生命(せいめい)は宇宙(うちゅう)とつながっている、生命のはじまりと進化(しんか)、自然(しぜん)のバランスなどをわかりやすく説明(せつめい)し、地球上(ちきゅうじょう)の生物(せいぶつ)と人間がなかよく生きつづけることの大切さ(たいせつさ)を考えさせてくれる本です。

「世界のはじまり」(せかいのはじまり)

マーグリット・メイヨー:著(ちょ)

ルイーズ・ブライアリー:再話(さいわ)

百々佑利子:絵(どどゆりこ:え)

岩波書店:発行(いわなみしょてん:はっこう)地球(ちきゅう)はどうやってできたか?人間(にんげん)はなぜいつまでも生きられないか?

太陽(たいよう)はどうしてできたか?など、人々(ひとびと)が大昔(おおむかし)からふしぎに思って(おもって)きたことを、世界(せかい)各地(かくち)に伝わる(つたわる)神話(しんわ)から選んだ(えらんだ)10の物語(ものがたり)を集めた(あつめた)本です。○この本を出版(しゅっぱん)している岩波書店(いわなみしょてん)のホームページは

http://www.iwanami.co.jp/

世界を変えた科学者シリーズ(せかいをかえたかがくしゃシリーズ)「ガリレオ」

世界を変えた科学者シリーズ(せかいをかえたかがくしゃシリーズ)

「ガリレオ」

スティーヴ・パーカー:著(ちょ)

鈴木将:訳(すずきまさる:やく)

岩波書店:発行(いわなみしょてん:はっこう)ガリレオと言えば時計の世界(せかい)では「振り子の等時性(ふりこのとうじせい)」を発見(はっけん)した人物としてよく知られているのであるが、この発見はガリレオが見つけた多くの発見のうちのほんの1つに過ぎない(すぎない)のである。

この本の中にはガリレオが行った数多くの実験(じっけん)や研究(けんきゅう)、発見(はっけん)、発明(はつめい)がイラストや写真(しゃしん)とともにのっているのである。ガリレオが作った(つくった)望遠鏡(ぼうえんきょう)や温度計(おんどけい)などの写真もあり、それを見るだけでもガリレオという人物がいかにすごかったかということが伝わって(つたわって)くるのである。

また、この本を読むことで諸君(しょくん)に知ってほしいのは、ガリレオの生きていた時代(じだい)がいかに科学(かがく)にとって不幸(ふこう)な時代であったかということなのである。

古く(ふるく)間違った(まちがった)考え方が、新しく正しい考え方をつぶしてしまうということがじつに多かった時代だったのである。正しいことが正しいと認め(みとめ)られないそんな時代に、ガリレオがどのように生き、そして死んでいったのかを是非(ぜひ)とも知ってほしいのである。ちなみに、以前(いぜん)「時の図書(ときのとしょ)」で紹介(しょうかい)したニュートンは、ガリレオが亡くなった(なくなった)1642年に生まれ、ガリレオの残した(のこした)多く(おおく)の研究(けんきゅう)や実験(じっけん)結果(けっか)をもとに、その後の科学(かがく)の発展(はってん)に大きな役割(やくわり)を果たしたのである。世界を変えた科学者シリーズ(せかいをかえたかがくしゃシリーズ)の「ガリレオ」「ニュートン」と続けて(つづけて)読んでいただければ、諸君(しょくん)の科学に対する知識(ちしき)がまた深まる(ふかまる)こと間違い(まちがい)なしである。

○この本を出版(しゅっぱん)している岩波書店(いわなみしょてん)のホームページは

http://www.iwanami.co.jp/

世界を変えた科学者シリーズ(せかいをかえたかがくしゃシリーズ)「ニュートン」

スティーヴ・パーカー:著(ちょ)

小出昭一郎:訳(こいでしょういちろう:やく)

岩波書店:発行(いわなみしょてん:はっこう)

岩波書店(いわなみしょてん)から出ている「世界を変えた科学者(せかいをかえたかがくしゃ)」シリーズの中から、時(とき)や時計(とけい)に関係(かんけい)のある人物(じんぶつ)を取り上げて(とりあげて)いる何冊(なんさつ)かを紹介(しょうかい)していきたいと思う(おもう)のである。

まずは17世紀(せいき)の科学革命(かがくかくめい)で最高(さいこう)の存在(そんざい)と呼ばれる(よばれる)「ニュートン」なのである。アイザック・ニュートン(1642〜1727)と言えば、木から落ちる(おちる)リンゴを見て、万有引力(ばんゆういんりょく)の法則(ほうそく)を発見(はっけん)したことで、たぶん諸君(しょくん)も知って(しって)いることと思う。誰(だれ)もが知っているすごい発見をした人物ならさぞかし立派(りっぱ)な人だったろうなぁと思うのだが、実際(じっさい)は負けず嫌い(まけずぎらい)で、競争(きょうそう)相手(あいて)につっかかったり、ののしったり、ケンカをふっかけたりというけっこう困った(こまった)人だったということがこの本を読むとわかるのである。こうした有名人(ゆうめいじん)をとりあげた本を読む時におもしろいのは、その人の発見や研究(けんきゅう)についてだけではなく、その人物の人となりというのを知る(しる)ことができるということなのである。さて、ニュートンと時や時計とのかかわりなのだが、これがちょっとかわっているのである。諸君(しょくん)は「時と人」コーナーで取り上げたジョン・ハリソン(1693〜1776)を覚えて(おぼえて)おるかのう?船(ふね)の正確(せいかく)な位置(いち)を知る方法(ほうほう)をイギリスの政府(せいふ)が懸賞金(けんしょうきん)付き(つき)で募集(ぼしゅう)した時に、時計を使って(つかって)挑戦(ちょうせん)した人たちと、星(ほし)の動き(うごき)を観察(かんさつ)することで挑戦した人たちに分れた(わかれた)というお話があるのだが、ニュートンは「船の上で使える正確な機械式時計(きかいしきどけい)を作る(つくる)のは無理(むり)だろう」と主張(しゅちょう)した星の動きを観察する側(がわ)の中心人物(ちゅうしんじんぶつ)だったのである。

さらに、時を語る(かたる)上で絶対(ぜったい)に欠かす(かかす)ことのできない「グリニッジ天文台(てんもんだい)」を設立(せつりつ)したジョン・フラムスティード(1646〜1719)とは、彼の長年(ながねん)の研究(けんきゅう)結果(けっか)を勝手(かって)に発表してしまい、大ゲンカをして絶交(ぜっこう)してしまったという事件(じけん)も起こして(おこして)いるのである。何(なに)やら、時と時計とは良い(よい)関わり(かかわり)だったとはいいがたい人物(じんぶつ)ではあるが、ニュートンがその後の科学(かがく)のために残したものは素晴らしく(すばらしく)、この本には彼の多く(おおく)の発見(はっけん)や研究(けんきゅう)の内容(ないよう)がとてもわかりやすく書いて(かいて)あり、とてもためになるので是非(ぜひ)読んで(よんで)みてくれたまえ。

○この本を出版(しゅっぱん)している岩波書店(いわなみしょてん)のホームページは

http://www.iwanami.co.jp/

世界を変えた科学者シリーズ(せかいをかえたかがくしゃシリーズ)「アインシュタイン」

スティーブ・パーカー:著(ちょ)

山崎正勝:訳(やまざきまさかつ:やく)

岩波書店:発行(いわなみしょてん:はっこう)「時と人(ときとひと)」で取り上げた(とりあげた)「アインシュタイン」にかかわる本である。このコーナーを毎月(まいつき)読んで(よんで)くれているお友だちなら「世界を変えた科学者シリーズ」というタイトルを何回(なんかい)か見たことがあるんじゃないかな?これまでにこのシリーズの中から「ニュートン」「ガリレオ」と2人の人物(じんぶつ)を諸君(しょくん)に紹介してきたのであるが、今回はその3回目「アインシュタイン」である。アインシュタインの発見(はっけん)した「相対性理論(そうたいせいりろん)」についてはこれまでに何回も説明(せつめい)してきたので、今回はこの本の中に書かれている相対性理論発表後(はっぴょうご)のアインシュタインについて書いていこうと思うのである。

1933年に、アインシュタインは生まれた国ドイツを離れ(はなれ)、アメリカで暮らす(くらす)ようになったのである。もともとドイツの政治(せいじ)についてずっと反対(はんたい)の立場(たちば)をとっていたことと、ヒトラーが政権(せいけん)をとり、ユダヤ人追放(ついほう)がはじまったことが原因(げんいん)だったのである。アインシュタインはユダヤ人だったのである。

幸い(さいわい)、アメリカに渡って(わたって)も、研究(けんきゅう)はドイツにいた時と同じ(おなじ)ようにすることができ、ニュージャージーの家で、静かな(しずか)生活(せいかつ)を送る(おくる)ことができたのである。ところが、彼がドイツを離れたのち、多く(おおく)のユダヤ人が強制収容所(きょうせいしゅうようじょ)に送られ、殺されて(ころされて)しまったのである。彼はこのことにひどく心を痛め(いため)、ユダヤ人を助ける(たすける)ために自分にできることは何でもしようと思い(おもい)、原爆(げんばく)の開発(かいはつ)を進める(すすめる)ようアメリカ大統領(だいとうりょう)に手紙(てがみ)を出したのである。しかし、実際(じっさい)に原爆がつくられ広島(ひろしま)で20万人(まんにん)もの人の命(いのち)を奪って(うばって)しまった時、彼は自分の出した(だした)手紙がきっかけで起きた(おきた)悲しい(かなしい)結末(けつまつ)に驚き(おどろき)、[本当(ほんとう)のところは、原爆の開発にアインシュタインの出した手紙はそれほど重要(じゅうよう)ではなかったのだが]第2次世界大戦(だい2じせかいたいせん)が終わる(おわる)と、世界(せかい)平和(へいわ)のために多くの活動(かつどう)を行うようになったのである。

アインシュタインは、ただ科学(かがく)の発展(はってん)を考えるのが科学者(かがくしゃ)なのではなく、その科学がどんな使われ方(つかわれかた)をするのか、それが人々(ひとびと)のために役立つ(やくだつ)ものなのかをきちんと考え(かんがえ)、行動(こうどう)するのが科学者であると言い、亡くなる(なくなる)直前(ちょくぜん)まで世界平和を考えその活動を行ったのである。ちなみに、この「世界を変えた科学者シリーズ」は8冊(さつ)で、これまでに取り上げた3人のほかに、放射線(ほうしゃせん)の発見(はっけん)でノーベル賞(しょう)を受賞(じゅしょう)したマリー・キュリー[キュリー夫人(ふじん)]、電球(でんきゅう)を始め(はじめ)多く(おおく)の発明(はつめい)をした世界の発明王(はつめいおう)トーマス・エジソン、進化論(しんかろん)を発表したチャールズ・ダーウィン、無線通信(むせんつうしん)を実用化(じつようか)させたグリエルモ・マルコーニ、ワクチンをつくったアベンティス・パスツールと各分野の優れた科学者の話を読むことができるのである。何とも素晴らしい(すばらしい)ことであるなぁ。読んでみたいと思ったら、学校(がっこう)や近く(ちかく)の図書館(としょかん)に行って、ぜひ読んでみてほしいのである。

○この本を出版(しゅっぱん)している岩波書店(いわなみしょてん)のホームページは

http://www.iwanami.co.jp/

「世界変人型録(せかいへんじんかたろぐ)」

ジェイ・ロバート・ナッシュ:著(ちょ)

小鷹信光:編訳(こたかのぶみつ:へんやく)

草思社(そうししゃ)今回(こんかい)紹介(しょうかい)するのは、「世界変人型録(せかいへんじんかたろぐ)」という、世界中(せかいじゅう)の名(な)だたる奇人変人(きじんへんじん)たちが引き起こした(ひきおこした)奇々怪々(ききかいかい)な事件(じけん)やエピソードをまとめた本である。奇人変人という言葉(ことば)を聞く(きく)と、ちょっと眉(まゆ)をしかめる人もいるかもしれないが、この本に登場(とうじょう)する人物(じんぶつ)たちは、まだまだ世の中(よのなか)がのんびりとしていて、今のようにギスギスとしていない時代(じだい)に、人々(ひとびと)に驚き(おどろき)や、笑い(わらい)、そして夢(ゆめ)を与えて(あたえて)くれた人物たちなのである。

言って(いって)みれば、その時代時代に話題(わだい)になった「時の人(ときのひと)」なのである。著者(ちょしゃ)のジェイ・ロバート・ナッシュ[著者(ちょしゃ)本人(ほんにん)も相当(そうとう)な変わり者(かわりもの)だそうだ]は、古今東西(ここんとうざい)、数多く(かずおおく)いた奇人変人の中から、この本に載せる(のせる)人物を選ぶ(えらぶ)際(さい)に、ある審査基準(しんさきじゅん)を設けた(もうけた)のである。そのいくつかを紹介(しょうかい)しよう。

・奇人(きじん)は尊敬(そんけい)されることこそないが、どこかで人々(ひとびと)に愛され(あいされ)、畏怖(いふ)される人間(にんげん)でなければならない。

・奇人は、生涯(しょうがい)、奇人であらねばならない。

・奇人にとっては、奇行(きこう)が日常(にちじょう)であらねばならない。一時(いちじ)の思いつき(おもいつき)やとっぴな行動(こうどう)は、単なる(たんなる)一過性(いっかせい)の思いつきに過ぎない(すぎない)。

・奇人は、夢見る(ゆめみる)男[あるいは女]であらねばならない。

このきびしい審査基準(しんさきじゅん)で、選ばれた(えらばれた)61人のエピソードをまとめたのが「世界変人型録(せかいへんじんかたろぐ)」なのである。さすがに、審査をくぐり抜けた(ぬけた)だけあって、誰(だれ)もが「奇人(きじん)」という名に恥じない(はじない)おもしろい人物(じんぶつ)ばかりである。例えば(たとえば)「旗ざお(はたざお)のてっぺんで恋した(こいした)男〜アルヴィン・ケリー」彼は、1920年代(ねんだい)の半ば(なかば)、ニューヨークで、いろいろなホテルの屋上(おくじょう)にある旗ざおのてっぺんに立ち(たち)、人寄せ(ひとよせ)の仕事(しごと)をしていた男だ。よく昔(むかし)のニュースフィルムで紹介(しょうかい)されるので、見たことのある人もいるのではないかな?彼はプロポーズする時(とき)も旗ざおのてっぺんでしたところから、このタイトルがついているのである。その他(ほか)にも「アメリカ合衆国(がっしゅうこく)初代(しょだい)皇帝(こうてい)」「モナリザを愛し(あいし)すぎたペンキ職人(しょくにん)」「大リーグを10倍(ばい)楽しく(たのしく)させたオーナー」などタイトルを見るだけで、その内容(ないよう)が知りたく(しりたく)なる人物(じんぶつ)たちのオンパレードである。

その中で、ちょっと意外(いがい)な人物が取り上げ(とりあげ)られている。それは世界(せかい)の発明王(はつめいおう)、トーマス・エジソンなのである。彼につけられたタイトルは「霊媒(れいばい)にとりつかれた世紀(せいき)の発明王」である。ここではエジソンの意外(いがい)なエピソードが紹介(しょうかい)されているのである。死ぬ(しぬ)直前(ちょくぜん)まで彼が情熱(じょうねつ)を注いで(そそいで)発明しようとしていた機械(きかい)はなんと、この世(よ)を去った(さった)人々(ひとびと)の霊(れい)の姿(すがた)や声(こえ)を記録(きろく)し、彼らと交信(こうしん)することを目的(もくてき)としたものだったのである!さて、諸君(しょくん)もこの「世界変人型録」読みたく(よみたく)なってきたのではないかな?ちょっと古い(ふるい)本なのであるが図書館(としょかん)などで探して(さがして)読むだけの価値(かち)はあるのである。

草思社ホームページ:http://www.soshisha.com/