1年と1日は12進法(しんほう)で1時間(じかん)と1分(ふん)は60進法ですよね。この12進法や60進法がバビロニアの人によって、どのように発見(はっけん)されたのですか?

あと、12進法と60進法はどのように使い分け(つかいわけ)られたのですか?

古代(こだい)バビロニアのシュメール人が使って(つかって)いた数学(すうがく)の基本(きほん)は60進法(しんほう)で、12進法というのは、60進法から派生(はせい)したものと考え(かんがえ)られているんだ。当時(とうじ)は小数(しょうすう)や分数(ぶんすう)という考え方(かんがえかた)はなかったので、割り切れる(わりきれる)数字(すうじ)というのが重要(じゅうよう)だったんだ。12は2でも3でも4でも6でも割り切れ、同じ(おなじ)ように60は2でも3でも4でも5でも6でも12でも割り切れるよね。だから60進法を使ったとされているんだ。それをどう使い分けて(つかいわけて)いたのかについては、残念(ざんねん)だけど資料(しりょう)がないんだ。ごめんね。

学校(がっこう)の時間割(じかんわり)はいつから使われる(つかわれる)ようになったのですか。

日本(にほん)に教育制度(きょういくせいど)の基礎(きそ)ができたのは、明治(めいじ)5年8月のこと。「学制(がくせい)」が公布(こうふ)され、小学校(しょうがっこう)が全国(ぜんこく)につくられ、子どもたち全て(すべて)が学校(がっこう)に通い(かよい)、学べる(なまべる)環境(かんきょう)を整備(せいび)し始めた(はじめた)んだよ。この時の小学校にはすでに時間割(じかんわり)があったんだよ。というのも、教育制度が整う(ととのう)前(まえ)の日本には、寺子屋(てらこや)や塾(じゅく)という学校に近い(ちかい)ものがあり、そこでは武士(ぶし)や商人(しょうにん)の子どもたちに「読み(よみ)・書き(かき)・そろばん」などを教えて(おしえて)いたんだよ。そして、寺子屋や塾(じゅく)にも、きちんとした時間割があったんだよ。「学制」を決めた(きめた)明治政府(めいじせいふ)の人たちの中には、この寺子屋や塾出身(しゅっしん)の人たちも多かった(おおかった)から、自然(しぜん)と似た(にた)時間割を採用(さいよう)したんじゃないかな?でも、さらに昔(むかし)に、フランシスコザビエルなどの宣教師(せんきょうし)が日本にやってきて、布教(ふきょう)のために学校を建てた(たてた)時にも、ちゃんと時間割りがあったんだよ。

時間(じかん)はなぜあるの?

この質問(しつもん)はみんなからよくもらうんだけど、「時間(じかん)」というのは、この宇宙(うちゅう)がはじまった時から動き(うごき)はじめてずっと未来(みらい)に向かって(むかって)進んで(すすんで)いるものだとしか答え(こたえ)ようがないんだ。本当(ほんとう)に時間って不思議(ふしぎ)なものだよね。

鹿児島(かごしま)と北海道(ほっかいどう)は時間(じかん)のズレは1秒(びょう)もないのですか?

南北(なんぼく)に長く(ながく)のびている日本列島(にほんれっとう)、北海道(ほっかいどう)と沖縄(おきなわ)では日の出(ひので)、日の入り(ひのいり)時刻(じこく)などで見るとずいぶんとズレがあるよね。でも、日本という国(くに)の全体(ぜんたい)でいえば、時間(じかん)のズレはないんだよ。日本の標準時(ひょうじゅんじ)は世界標準時(せかいひょうじゅんじ)のもとになっているグリニッジから9時間(じかん)進めた(すすめた)ものと決まって(きまって)いるんだよ。だから日本の国内(こくない)どこにいても、午後(ごご)13時(じ)30分(ぷん)は、午後13時30分なんだよ。でもね、日本は国土(こくど)が狭い(せまい)から、1つの標準時でいいけれど、アメリカのように広い(ひろい)国では、1つの標準時では都合(つごう)が悪い(わるい)ことがあるので、4つの地域(ちいき)にわけて、それぞれの標準時を使って(つかって)いるんだよ。

江戸時代(えどじだい)から現代(げんだい)に至る(いたる)まで、時間(じかん)の管理(かんり)をしている役所(やくしょ)はどこなの?

日本(にほん)で、時間(じかん)の管理(かんり)をきちんとされるようになったのは、明治時代(めいじじだい)になって「明治の改暦(かいれき)」が行われ(おこなわれ)、暦(こよみ)が太陰暦(たいいんれき)から太陽暦(たいようれき)に、時刻制度(じこくせいど)が不定時法(ふていじほう)から定時法に変わって(かわって)からなんだよ。それまでは優れた(すぐれた)和時計(わどけい)はあったものの、地域(ちいき)ごとに日の出(ひので)と日の入り(ひのいり)を観測(かんさつ)して、不定時法の時刻をお寺(てら)の鐘(かね)を鳴らして(ならして)人々(ひとびと)に伝えて(つたえて)いたんだよ。

明治の改暦以降(いこう)も、日本(にほん)には東京(とうきょう)と、大阪(おおさか)の標準時(ひょうじゅんじ)があって、日本中(にほんじゅう)で統一(とういつ)されたひとつの時間制度というのはなかったんだよ。それが兵庫県(ひょうごけん)の明石(あかし)に定められ(さだめられ)遁信省[ていしんしょう:現在(げんざい)の総務省(そうむしょう)]が時間の管理をし始めた(はじめた)のが1888年のこと。そして終戦後(しゅうせんご)は電気通信省(でんきつうしんしょう)が行い(おこない)、その後、省庁(しょうちょう)の統合(とうごう)で、郵政省(ゆうせいしょう)に、さらに平成(へいせい)13年の行政改革(ぎょうせいかいかく)で郵政省が総務省(そうむしょう)になり、時間管理の仕事(しごと)は総務省の独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)「通信総合研究所(つうしんそうごうけんきゅうじょ)」が行うようになったんだ。さらにさらに「通信総合研究所」は現在「情報通信研究機構(じょうほうつうしんけんきゅうきこう)」となって、今も「日本の時間を、つくる・くらべる・くばる」という仕事をしているんだよ。ちょっと複雑(ふくざつ)だったけどわかってくれたかな?

5時(じ)になると出る(でる)あの犬(いぬ)のおじさんは、お茶(ちゃ)を飲んで(のんで)肩(かた)をたたいて、その後(あと)どうしたんですか?

どうして1日は、24時間(じかん)なんですか? テレビで、むかしむかしは、1日を25時間だったことがあったとやっていましたが、本当(ほんとう)ですか?

カラクリ時計(どけい)を使って(つかって)くれていてありがとう。5時(じ)になると出る(でる)犬(いぬ)のおじさんは「ドレミロ」といって、「時の教室(ときのきょうしつ)」ではみんなに「時の地理(ちり)」を教えて(おしえて)いるんだよ。お茶(ちゃ)を飲んで(のんで)肩(かた)をたたいた後(あと)は、そうだなぁ。今の季節(きせつ)だとテレビでプロ野球(やきゅう)を観て(みて)るんじゃないかな?

それから次(つぎ)の質問(しつもん)に答える(こたえる)ね。1日が24時間(じかん)というのは、今も昔(むかし)も人類(じんるい)がこの地球上(ちきゅうじょう)に生まれて(うまれて)からほとんど変わって(かわって)いないんだよ。ほとんどというのは、地球の回転(かいてん)は、月(つき)の引力(いんりょく)の関係(かんけい)で少し(すこし)ずつ遅く(おそく)なっているんだよ。その昔、地球ができたばかりの頃(ころ)は、地球が回る(まわる)速さ(はやさ)が今よりもずっと速くて、1日はもっと短かった(みじかかった)んだよ。だから昔は25時間だったということはないんだ。25時間で思い(おもい)つくのは、人間の体内時計(たいないどけい)だね。人間の体(からだ)の中にある生活(せいかつ)のリズムをつくっている時計は、約(やく)25時間のサイクルで回っているんだよ。

小学(しょうがく)2年生(ねんせい)に5分(ふん)の表示(ひょうじ)がなぜ「1」10分が「2」の説明(せつめい)がうまくできません。12進法(しんほう)を説明しても当然(とうぜん)わからないと思い(おもい)ます。なにか良い(よい)知恵(ちえ)はありませんか?

時(とき)の教室(きょうしつ)の「時の図工(ときのずこう)〜ぐるぐる時計(どけい)〜」を見てみてね。実際(じっさい)に、動かし(うごかし)ながら「長針(ちょうしん)」と「短針(たんしん)」の動きと働き(はたらき)を学ぶ(まなぶ)ことができるよ。

時計(とけい)の時間(じかん)や1年間(ねんかん)が12で区切られて(くぎられて)いるのはなぜですか?

時計(とけい)にしても、暦(こよみ)にしても、12でひと区切り(くぎり)になっているというのは、やはりみんなが不思議(ふしぎ)に思う(おもう)ようで、よくもらう質問(しつもん)なんだよ。なぜ12になったかというと、簡単(かんたん)にいえば、最初(さいしょ)に暦(こよみ)をつくった古代(こだい)バビロニアの人たちが、12進法(しんほう)という12で繰り上がる(くりあがる)計算(けいさん)方法(ほうほう)を使って(つかって)いたからなんだ。その12進法をもとに、時間(じかん)の単位(たんい)がつくられ、1日は24時間。考え方(かんがえかた)としては12×2[12の倍数(ばいすう)]ということになったんだ。でも今は時計の針(はり)は1〜12に統一(とういつ)されているけれど、昔(むかし)のヨーロッパでは1〜24表示(ひょうじ)のものや、1〜6表示のものもあったんだよ。さらにフランス革命(かくめい)の時には、10進法の時間単位がつくられたこともあったんだよ。でも使いにくいのと、その後(ご)ナポレオンが皇帝(こうてい)になったことで、2年もたたずに廃止(はいし)されてしまったんだ。

お昼(ひる)の12時は正午(しょうご)という表現(ひょうげん)をよく使い(つかい)ますが、お昼の12時30分というのは午後(ごご)0時30分。夜中(よなか)の12時30分は午前(ごぜん)0時30分という言い方(いいかた)が正しい(ただしい)のでしょうか。午後12時30分とか午前12時30分という言い方はどうなのでしょうか。

この質問(しつもん)はよくある質問だね。何度(なんど)か説明(せつめい)しているけれど、ここで改めて(あらためて)説明するね。いちばんの問題点(もんだいてん)は、多く(おおく)の人が、午前(ごぜん)と午後(ごご)の区切り(くぎり)というのがあいまいになっている上に、24時間(じかん)表示(ひょうじ)と12時間表示をごっちゃにしているからなんだ。1日は正午(しょうご)という点(てん)の前(まえ)と後(あと)で、午前と午後に分かれる(わかれる)よね。つまり正午を越える(こえる)前は午前、正午を越えたら午後ということ。例えば(たとえば)正午を過ぎた12:30の場合(ばあい)、12時間表示では、正午の時点(じてん)で0時になるから、午後0時30分が正しい(ただしい)言い方(いいかた)なんだよ。これが24時間表示では、そもそも午前と午後を区切って(くぎって)いないので、12時間表示では午後であっても、実際(じっさい)はただの12時30分なんだよ。でもデジタル時計(どけい)の表示では、わかりやすくするためにAM(エーエム)、PM(ピーエム)という表示をつけているけれどね。だから12時間表示ならば、お昼(ひる)の12時30分は、午後0時30分、真夜中(まよなか)の12時30分は午前0時30分が正しい言い方なんだよ。

アメリカでは深夜(しんや)12時は12:00AM(エーエム)で、お昼(ひる)の12時は12:00PM(ピーエム)です。自分(じぶん)は深夜12時は12:00PMでお昼の12時は12:00AMだと思う(おもう)のですが、日本(にほん)ではどちらが正しい(ただしい)のでしょうか?

お昼(ひる)の12:00あるいは夜(よる)の12:00(24:00)という時刻(じこく)は、正確(せいかく)には午前(ごぜん)午後(ごご)という分け方(わけかた)はできなくて、午前と午後の中間(ちゅうかん)にある点(てん)なんだよ。その点を境(さかい)にして午前、午後がわかれるわけなんだ。けれどあえていえば、お昼(ひる)の12時は「午前12時」あるいは「午後0時」。夜の12時は「午後12時」あるいは「午前0時」となるんだ。

ところがデジタル時計(どけい)の12時間(じかん)表示(ひょうじ)では、昼の12時はPM(ピーエム)12:00と表示されて、夜の12時はAM(エーエム)12:00と表示されるんだ。本当(ほんとう)は0:00と表示されれば、つぎの1:00までの間(あいだ)の時刻表示に違和感(いわかん)がないのだけれど、これはデジタル時計ができた時に、そう決まって(きまって)しまったために今もそうなっているんだ。24時間表示では問題(もんだい)ないんだけれどね。

1日は24時間(じかん)でなく23時間と何十分(なんじゅっぷん)って聞いた(きいた)ことがあります。切れ(きれ)が悪い(わるい)ので24時間になったと聞いたのですが本当(ほんとう)ですか?

この質問(しつもん)は前(まえ)一度(いちど)、答えて(こたえて)いるけれど、ちょっと難しい(むずかしい)のでまた解説(かいせつ)するね。惑星(わくせい)が1回転(かいてん)するのにかかる時間を自転周期(じてんしゅうき)と言う(いう)んだけれど、地球の自転周期は、約(やく)23時間56分なんだよ。けれど地球は自転しながら太陽(たいよう)の周り(まわり)を回って(まわって)いて、約365分(ぶん)の1分だけ同じ(おなじ)方向(ほうこう)に移動(いどう)しているんだ。その時間が約4分。つまり地球の自転周期の時間は約23時間56分だけれど、再び(ふたたび)太陽に向き合う(むきあう)ためにはさらに約4分かかるので、合計(ごうけい)約24時間。それが1日になるので、昼(ひる)と夜(よる)と逆転(ぎゃくてん)することはないんだ。でもその自転周期も少し(すこし)ずつ遅く(おそく)なっているために「うるう秒(びょう)」を入れて時間を調節(ちょうせい)しなければならなくなっているんだよ。「うるう秒」は1972年の誕生(たんじょう)以来(いらい)、2002年3月までに22回(かい)も入れられて(いれられて)いるんだよ。伊東さんが聞いたのはたぶん、地球の自転周期の時間のことじゃないかな。

時間(じかん)の単位(たんい)は時(じ)、分(ふん)、秒(びょう)ですが、基準(きじゅん)はなんですか?教えて(おしえて)ください。

時間(じかん)のもともとの基準(きじゅん)は、地球(ちきゅう)から見える(みえる)太陽(たいよう)の動き(うごき)を観測(かんそく)してつくられたものなんだ。1日(にち)の24分(ぶん)の1が1時間(じかん)。1時間の60分の1が1分間(ふんかん)。1分間の60分の1が1秒(びょう)というようにね。これを天文時(てんもんじ)と言い(いい)、長い(ながい)間(あいだ)使われて(つかわれて)いたんだ。しかし地球(ちきゅう)の自転周期(じてんしゅうき)は一定(いってい)ではない事(こと)がわかり、より精度(せいど)の高い(たかい)単位(たんい)が必要(ひつよう)となり、1958年にセシウム原子(げんし)の振動数(しんどうすう)を基準(きじゅん)とする世界共通(せかいきょうつう)の国際原子時(こくさいげんしじ)を使用(しよう)するように改め(あらため)られたんだよ。それが「セシウム原子が9,192,631,770回(かい)振動(しんどう)するのにかかる時間が1秒」というものなんだよ。

時間(じかん)という言葉(ことば)をまとめたらどのように言えば(いえば)いいのでしょうか?

これはまたすごく難しい(むずかしい)質問(しつもん)だね。時間(じかん)というのは、この宇宙(うちゅう)が始まった(はじまった)瞬間(しゅんかん)から始まり、決して(けっして)過去(かこ)に戻る(もどる)ことなく、永遠(えいえん)に未来(みらい)へ向かって(むかって)流れて(ながれて)いくものなんだよ。そして、その時間は、確かに(たしかに)存在(そんざい)しているものの、見る(みる)ことも触る(さわる)ことも、聞く(きく)こともできない不思議(ふしぎ)なものなんだ。その時間を意識(いしき)し、知り(しり)、人類(じんるい)共通(きょうつう)の物差し(ものさし)とするために人間(にんげん)は「時計(とけい)」をつくったんだよ。でもその時間をコントロールすることは、人間にはできないんだ。と言って(いって)はみたものの、本当(ほんとう)のところ、「時間」という言葉(ことば)をかんたんにまとめることなんて難しくてできないんだ。だからこそ、人類の永遠(えいえん)のテーマであり、哲学(てつがく)でも語られる(かたられる)んだろうね。

分(ふん)や秒(びょう)は60進法(しんほう)だと習い(ならい)ました。でも100メートル競走(きょうそう)では9秒98とか9秒88とかいいます。秒の下(した)はどうして60進法じゃないのですか?

これはおもしろいところに気(き)がついたね。みんなも知って(しって)いるように時(じ)・分(ふん)・秒(びょう)は60進法(しんほう)だよね。それなら1秒以下(いか)の単位(たんい)も当然(とうぜん)、60進法になっても不思議(ふしぎ)ではないよね。ある説(せつ)によると、これは秒以下を計る(はかる)ことのできる時計(とけい)の発展(はってん)と関係(かんけい)があると言って(いって)いるんだよ。スポーツの世界(せかい)で使われる(つかわれる)ストップウオッチは最初(さいしょ)から今のように100分(ぶん)の1秒単位(たんい)まで計れたのではなく、最初は1/5秒(5ぶんの1びょう)、1/10秒、そして1/100秒というようにだんだんと細かい(こまかい)時間が計れるようになっていったんだ。その単位を使っているうちに、いつの間(ま)にか定着(ていちゃく)してしまったというんだよ。最初(さいしょ)に1/60秒を計れる時計があったら、きっとその下の単位も60進法にならって決められて(きめられて)いったんじゃないかな?

午前(ごぜん)9時(じ)は英語(えいご)表記(ひょうき)だと9:00a.m.(エーエム)ですがどうしていろいろなところの表示(ひょうじ)はAM9:00なのでしょう?このHP(ホームページ)のなかもAM9:00ですよね。

正しく(ただしく)は「9:00a.m.(エーエム)」ですね。AMやPM(ピーエム)が時刻(じこく)の前(まえ)にくる「AM9:00」という表記(ひょうき)は日本語(にほんご)の「午前(ごぜん)9時(じ)00分(ふん)」を単純(たんじゅん)に「AM」と置き換えて(おきかえて)しまった日本語風(にほんごふう)の書き方(かきかた)です。ただ、これだけ一般(いっぱん)に使われて(つかわれて)いるのは、12時間(じかん)表示(ひょうじ)の場合(ばあい)、頭(あたま)にAMやPMがあると、一目(ひとめ)で午前(ごぜん)か午後(ごご)かが確認(かくにん)できるためだからではないでしょうか?

時間(じかん)を増やしたり(ふやしたり)、減らしたり(へらしたり)することはできるんですか?できるとしても、それをやってしまったらどうなってしまうんですか?

時間(じかん)を増やしたり(ふやしたり)、減らしたり(へらしたり)することはできるのかとは、とてもSF(エスエフ)っぽい質問(しつもん)だね。結論(けつろん)から言う(いう)と時間を増やしたり、減らしたりすることはできないんだよ。でもね、同じ(おなじ)1時間でも何(なに)もせずにぼーっと過ごす(すごす)1時間と、何かを一生懸命(いっしょうけんめい)やって過ごす1時間は、同じ1時間でも全然(ぜんぜん)価値(かち)が違って(ちがって)くるよね。時間の長さ(ながさ)は変えられない(かえられない)けど、時間の中身(なかみ)は自分(じぶん)の意志(いし)で変えることができるんだよ。

ずっと友達(ともだち)と考えて(かんがえて)いるのですが、朝(あさ)は何時(なんじ)から何時までで、昼(ひる)は何時から何時までで、夜(よる)は何時から何時なのですか?

言葉(ことば)だけの意味(いみ)からすれば「朝(あさ)」は「夜(よる)が明けて(あけて)から数時間(すうじかん)の間(あいだ)」。「昼(ひる)」は「日の出(ひので)から日の入り(ひのいり)までの太陽(たいよう)が昇って(のぼって)明るい(あかるい)間」。「夜(よる)」は「日の入りから日の出までの間」というようになっているんだけど、日の出の時刻(じこく)も、日の入りの時刻は地球上(ちきゅうじょう)の場所(ばしょ)や季節(きせつ)によって変化(へんか)するし、毎日(まいにち)変わって(かわって)いるので、ここできちんとした時間(じかん)を答える(こたえる)ことはできないんだよ。でも、毎日(まいにち)新聞(しんぶん)に日の出、日の入り時刻が載って(のって)いるので、それを見れば、その日の「昼」と「夜」が何時から何時までか知る(しる)ことができるので、調べて(しらべて)みてね。ただし「朝」は「夜が明けてから数時間の間」という定義(ていぎ)なので、はっきりとした時間はだすことができないんだ。

いちばん初め(はじめ)の時間(じかん)を、だれがどういうふうに決めた(きめた)のか知りたい(しりたい)です。

時間(じかん)はいつから決められた(きめられた)のですか?

時間(じかん)というものをきちんとした形(かたち)にしたのは、今から約(やく)5000年前(まえ)の古代(こだい)バビロニアの人たちなんだ。その人たちが、月(つき)や太陽(たいよう)の動き(うごき)を観察(かんさつ)して、1年は365日、1日は24時間、1時間は60分(ふん)、1分は60秒(びょう)という単位(たんい)をつくったんだよ。5000年前につくられた単位(たんい)が今もずっと使われて(つかわれて)いるんだよ。

おやつの時間(じかん)っておやつが3文字(もじ)だからですか?

たしかに「おやつ」は3文字(もじ)で、3時(じ)となるよね。でも本当(ほんとう)は「おやつ」は「お八つ(おやつ)」の意味(いみ)なんだ。これは昔(むかし)の時刻制度(じこくせいど)で、日の入(ひのいり)35分後(ふんご)の頃(ころ)を暮れ六つ(くれむっつ)、日の出(ひので)35分前(まえ)を明け六つ(あけむっつ)とし、六つの一刻(いっこく)のあとに五つ(いつつ)がきて、五つのつぎに四つ、そして以下(いか)同じ(おなじ)ように一日中(いちにちじゅう)を昼(ひる)の六つ、五つ、四つ、九つ、八つ、七つ、夜(よる)の六つ、五つ、四つ、九つ、八つ、七つ、と数えて(かぞえて)いたことからきているんだ。何か(なにか)ヘンな数え方(かぞえかた)だけどね。おやつの時刻は、昼の八つの頃、今でいうと午後(ごご)2〜3時ごろで、そのころにお寿司(おすし)などをつまんでいたんだよ。それが現代(げんだい)の時刻制度になって午後3時ということになったんだ。

赤ちゃん(あかちゃん)はいつ頃(ごろ)から時間(じかん)の感覚(かんかく)が身(み)につくんですか?

じつは赤ちゃん(あかちゃん)は生まれ(うまれ)ながらに時間(じかん)の感覚(かんかく)を持って(もって)いるんだよ。お母さん(おかあさん)のおっぱいに新鮮(しんせん)な母乳(ぼにゅう)がつくられるサイクルは2時間半(じかんはん)〜3時間で、赤ちゃんはそのサイクルを微妙(びみょう)に感じ取り(かんじとり)2時間半〜3時間ごとに母乳をほしがるようになっているんだ。これは赤ちゃんの体内時計(たいないどけい)がそのリズムになっているからで、夜中(よなか)でも明け方(あけがた)でも母乳をほしがって泣いたり(ないたり)するけれど、赤ちゃんにとっては自分(じぶん)のちゃんとした時間感覚があるんだよ。ちなみに「今(いま)」という時間感覚を認識(にんしき)するようになるのは、だいたい1歳半(さいはん)ぐらいと言われて(いわれて)いるんだよ。

イギリスの時刻(じこく)の表し方(あらわしかた)は、2.54。日本(にほん)などでは、2:54と表します。どちらが正しく(ただしく)、また、地球上(ちきゅうじょう)ではどちらの表し方が多い(おおい)のですか??どうして表し方が違う(ちがう)のかも教えて(おしえて)ください!!

確か(たしか)に、イギリスでは「2:54」ではなく「2.54」と表示(ひょうじ)することがあるようだね。ニュージーランドなど、かつてイギリス領(りょう)だった国(くに)でも、同じ(おなじ)表記(ひょうき)をするんだ。いろいろと調べて(しらべて)みたけれど、ハッキリとした理由(りゆう)はわからなかったんだ。中にはイギリス人は倹約家(けんやくか)だから「:(コロン)」と書く(かく)ところを「.(ピリオド)」と書いて節約(せつやく)しているんだという説(せつ)もあったんだけどね。

なぜ時間(じかん)は60分(ぷん)は1時間(じかん)なんですか?またなぜ1分は60秒(びょう)なんですか?どうして、時間は変化(へんか)したんですか?だれが?なんで?もともとの基準(きじゅん)はなんですか?

時計(とけい)はなぜ60進法(しんほう)なのですか?

最初(さいしょ)の質問(しつもん)については、これまで何度(なんど)か答えて(こたえて)いるので、はてなのコーナーの「時間(じかん)」のところを読んで(よんで)みてね。

つぎの質問について答えるね。時間のもともとの基準(きじゅん)は、地球(ちきゅう)から見える(みえる)太陽(たいよう)の動き(うごき)を観測(かんそく)してつくられたものなんだ。これを「天文時(てんもんじ)」というんだよ。けれど、観測を続けて(つづけて)いくうちに、地球が太陽の周り(まわり)を回る(まわる)時間にもバラツキがあることがわかり、別(べつ)のバラツキのない基準が必要(ひつよう)になったんだ。そこでセシウム原子(げんし)の振動数(しんどうすう)を基準とするように改め(あらため)られたんだよ。この原子の振動数を基準にして決められた(きめられた)時間を「原子時(げんしじ)」と言うんだよ。

1日は24時間(じかん)なのに地球(ちきゅう)の自転周期(じてんしゅうき)は約(やく)23時間56分(ふん)で約4分の誤差(ごさ)があると聞いた(きいた)のですがなぜ昼(ひる)と夜(よる)が逆転(ぎゃくてん)しないんでしょうか?毎日(まいにち)4分ずつズレていったら半年(はんとし)で昼と夜は逆転してしまうことになってしまうのでは…?

これは、おもしろい質問(しつもん)だね。確か(たしか)に地球(ちきゅう)の自転時間(じてんじかん)が約(やく)23時間56分(ふん)だったら、1日に4分ずつズレていって、約半年(はんとし)で、昼(ひる)と夜(よる)とが逆(ぎゃく)になってしまうよね。でも実際(じっさい)はそうなっていないよね。それはどうしてなんだろう?惑星(わくせい)が1回転(かいてん)するのにかかる時間を自転周期(じてんしゅうき)と言うんだけれど、地球の自転周期は、確か(たしか)に約23時間56分なんだ。けれど地球は自転しながら太陽(たいよう)の周り(まわり)を回って(まわって)いるので、約365分(ぶん)の1分だけ同じ(おなじ)方向(ほうこう)に移動(いどう)しているんだ。その時間が約4分。つまり地球の自転周期の時間は約23時間56分だけれど、再び(ふたたび)太陽に向き会う(むきあう)ためにはさらに約4分かかるので、合計(ごうけい)約24時間。それが1日になるので、昼と夜と逆転することはないんだ。でもその自転周期も少し(すこし)ずつ遅く(おそく)なっているために「うるう秒(びょう)」を入れて時間を調節(ちょうせい)しなければならなくなっているんだよ。「うるう秒」は1972年の誕生(たんじょう)以来(いらい)、2002年3月までに22回(かい)も入れられて(いれられて)いるんだよ。

1日はなぜ24時間(じかん)なの?

この質問(しつもん)は【時の教室(ときのきょうしつ)】の「時の算数(ときのさんすう)」に(くわしく)説明(せつめい)しているので読んで(よんで)みてね。

時間(じかん)が昔(むかし)より早く(はやく)なってきていると、聞いた(きいた)のですが、月(つき)の自転(じてん)が速く(はやく)なっているからとか?教えて(おしえて)ください。

時間(じかん)が昔(むかし)より早く(はやく)なっているというのは、たぶん感覚(かんかく)の問題(もんだい)で、実際(じっさい)の1秒(びょう)の長さ(ながさ)も1日の長さもかわってはいないんだよ。ただし、地球(ちきゅう)の自転(じてん)は遅く(おそく)なっていて、そういう意味(いみ)では、逆(ぎゃく)に1日の長さは長くなっているんだよ。今の1秒というのは、セシウム原子(げんし)が9,192,631,770回(かい)振動(しんどう)する時間と決められて(きめられて)いるんだけれど、それから計算(けいさん)した1日24時間よりも地球の自転が遅く、そのズレを直す(なおす)ために1972年からこれまでに22回も「うるう秒」を入れて(いれて)いるんだよ。月と地球はお互い(たがい)の自転にブレーキをかけあっている関係(かんけい)にあって、地球の自転が遅くなるということは、月もまた遅くなっているんだよ。

学校(がっこう)で自分(じぶん)がわらない事(こと)を調べて(しらべて)います。わたしは時間(じかん)は誰(だれ)が作った(つくった)か?という事を調べているのですが、図書館(としょかん)に行って(いって)調べてもないので教えて(おしえて)ください。

時間(じかん)は特定(とくてい)の人が作った(つくった)ものではないんだよ。大昔(おおむかし)から、人々(ひとびと)は、日の出(ひので)や日の入(ひのいり)、月(つき)の満ち欠け(みちかけ)、季節(きせつ)の移り(うつり)かわりなど自然(しぜん)の中のいろいろな変化(へんか)や繰り返し(くりかえし)を見て(みて)、時(とき)というものを知り(しり)、それを自分(じぶん)たちの生活(せいかつ)の目安(めやす)にしていったんだ。そのうちに人間(にんげん)が大きな(おおきな)集団[(しゅうだん):社会(しゃかい)]を作って(つくって)生活(せいかつ)するようになると、日時計(ひどけい)をはじめとする様々(さまざま)な「時計(とけい)」が発明(はつめい)され、時間が計られる(はかられる)ようになり文明(ぶんめい)が発達(はったつ)していったんだ。

PM(ピーエム)12:00はお昼(ひる)なのか夜中(よなか)なのかを知りたくて(しりたくて)このホームページを見つけ(みつけ)ました。その中の回答(かいとう)に→『12時間(じかん)の言い方(いいかた)では、お昼の12時は「午前(ごぜん)12時」あるいは「午後(ごご)0時」。夜(よる)の12時は「午後12時」あるいは「午前0時」と言うんだよ。』とPM12:00は夜だと言っていますがもうひとつの回答では→『デジタル時計の表示でAM(エーエム)12:00と表示(ひょうじ)された場合(ばあい)は、午前0時のこと、つまり真夜中(まよなか)の12時のことなんだ。お昼の12時は、PM12:00と表示されるんだよ。本当(ほんとう)のAMの意味(いみ)は、正午前(しょうご)ということなんだけどね。』とPM12:00は昼だと言って(いって)います。どちらが正しい(ただしい)のでしょうか?

ホームページをよく読んで(よんで)くれてありがとう。これは確か(たしか)に迷って(まよって)しまうよね。12:00あるいは24:00という時刻(じこく)は、正確(せいかく)には午前(ごぜん)午後(ごご)という分け方(わけかた)はできなくて、午前と午後の中間(ちゅうかん)にある点(てん)なんだよ。その点を境(さかい)にして午前、午後がわかれるわけなんだ。けれどあえていえば、お昼(ひる)の12時は「午前12時」あるいは「午後0時」。夜の12時は「午後12時」あるいは「午前0時」となるんだ。

ところがデジタル時計(どけい)の12時間(じかん)表示(ひょうじ)では、昼の12時はPM(ピーエム)12:00と表示(ひょうじ)されて、夜の12時はAM(エーエム)12:00と表示されるんだ。本当(ほんとう)は0:00と表示されれば、つぎの1:00までの間(あいだ)の時刻表示に違和感(いわかん)がないのだけれど、これはデジタル時計ができた時に、そう決まって(きまって)しまったために今もそうなっているんだ。24時間表示では問題(もんだい)ないんだけれどね。

なんで一日は24時間(じかん)なのですか?

この質問(しつもん)も「時の教室(ときのきょうしつ)」の「時の算数(ときおさんすう)」で取り上げた(とりあげた)ことがあるので、ぜひそちらを見てみてね。

そうそうこの授業(じゅぎょう)はバーチャル教室(きょうしつ)にもなっているから、ナレーションでも聞ける(きける)よ。

真夜中(まよなか)の12時っていつですか?

たとえば、9月30日から10月1日に日付(ひづけ)がかわる時は、9月30日24時00分ですか?それとも10月1日0時00分ですか?あと9月30日24時5分はありますか?10月1日0時5分ですよね。

なかなか面白い(おもしろい)質問だね。答え(こたえ)は「9月30日の24時を過ぎた(すぎた)瞬間(しゅんかん)から10月1日で、10月1日の午前(ごぜん)0時を過ぎた瞬間からが10月1日」なんだ。けれどこの瞬間というのは、言葉(ことは)では言える(いえる)けれど実際(じっさい)には計る(はかる)ことのできないものなんだ。なぜなら9月30日の23時59分59秒が、9月30日の最後(さいご)の時刻(じこく)ではなくて、その1秒をさらにミリ秒[1000分(ぶん)の1秒]、マイクロ秒[100万(まん)分の1秒]、ナノ秒[10億(おく)分の1秒]、ピコ秒[1兆(ちょう)分の1秒]というように、細かく(こまかく)していけば、どんどんその9月30日の終わり(おわり)がいつなのかがわからなくなっていくんだ。細かくしていけばいくらでも細かくできるので、終わりがないんだ。

どこで終わったのかもわからないうちに、次(つぎ)の日が始まって(はじまって)しまう、そこが時間の不思議(ふしぎ)なところなんだ。それから9月30日の24時5分という言い方(いいかた)はあまりしないけど、24時とか25時という使い方(つかいかた)はテレビ局(きょく)や一部(いちぶ)の人たちはよく使う(つかう)よ。これは1つの作業(さぎょう)や番組(ばんぐみ)が連続(れんぞく)していることをわかりやすくするという目的(もくてき)があってのことなんだ。

時刻(じこく)は日本中(にほんじゅう)どこに行っても(いっても)同じ(おなじ)ですが、その基準(きじゅん)はどうやって決まった(きまった)のですか?

広い(ひろい)場所(ばしょ)で、共通(きょうつう)の時刻(じこく)を使う(つかう)ためにつくられたのが標準時(ひょうじゅんじ)というものなんだ。日本のような東西(とうざい)に長い(ながい)国では、夏(なつ)など同じ(おなじ)午後(ごご)6時でも、北海道(ほっかどう)と沖縄(おきなわ)ではまるで夜(よる)と昼(ひる)ぐらいの差(さ)があるけれど、同じ6時というひとつの時刻で統一(とういつ)しているんだよ。日本の標準時は、標準時の基点(きてん)であるイギリスのグリニッジ標準時より9時間早い(はやい)んだよ。

じつはお父さんとお母さんが言い争い(あらそい)になりました。それは、夜(よる)の12時とお昼(ひる)の12時についてです。どういって呼ぶ(よぶ)のが正確(せいかい)なんでしょうか。午前(ごぜん)12時?午後(ごご)12時?午前0時?午後0時?正午(しょうご)は?よろしくお願いします。

この質問(しつもん)はとてもたくさんの人からもらっている質問なんだ。でもまた答えて(こたえて)おくね。正午(しょうご)は午前(ごぜん)と午後(ごご)のちょうど中間(ちゅうかん)にあたる点(てん)で、じつは午前でも午後でもないんだ。でもそれでは言いにくいので、12時間の言い方では、お昼(ひる)の12時は「午前12時」あるいは「午後0時」。夜の12時は「午後12時」あるいは「午前0時」と言うんだよ。24時間の言い方では午前も午後もつけずにお昼の12時は12時。夜の12時は24時あるいは0時と言うんだよ。わかってくれたかな?詳しくは(くわしくは)ここをみてね。

地理(ちり)の教科書(きょうかしょ)に載って(のって)いる「時差と標準時(じさとひゅうじゅんじ)」の表(ひょう)に「中間時(ちゅうかんじ)」という言葉(ことば)がありました。教科書をいろいろ調べ(しらべ)ましたが、「中間時」の説明(せつめい)がどこにもありませんでした。この「中間時」とは何ですか?ちなみに現在(げんざい)使用(しよう)している教科書は、東京書籍(とうきょうとしょ)の『新しい社会地理(あたらしいしゃかいちり)』です。問題(もんだい)の表は11ページにあります。(池永 昌優さん/中学1年生)

(ゴメンね!現在調査中!)

じつを言うと「中間時」という言葉(ことば)は先生(せんせい)たちも初めて(はじめて)聞いた(きいた)言葉なんだ。ちょっとその教科書がないので、確認(かくにん)できないけど、調べて(しらべて)みるから待って(まって)てね。

日本(にほん)が午後(ごご)1時の時、モロッコは午前(ごぜん)何時ですか??

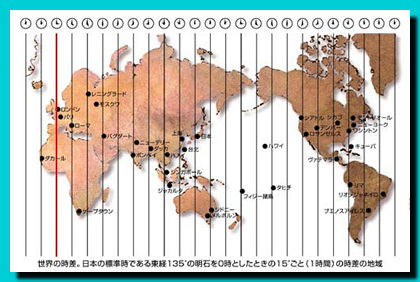

モロッコと日本の時差(じさ)はマイナス9時間だから、日本が午後1時の時、モロッコは午前4時になるんだよ。これは世界(せかい)の標準時(ひょうじゅんじ)の下の図を参考(さんか)にしてほかの国の時差も調べて(しらべて)みてね。

AM(エーエム)とは午前(ごぜん)12時ですが、お昼(ひる)の12時のことなのでしょうか、真夜中(まよなか)の12時のことなのでしょうか教えてください。12時1分になるとどうなるのでしょうか。

デジタル時計の表示(ひょうじ)でAM(エーエム)12:00と表示された場合(ばあい)は、午前0時のこと、つまり真夜中(まよなか)の12時のことなんだ。お昼(ひる)の12時は、PM(ピーエム)12:00と表示されるんだよ。本当(ほんとう)のAMの意味(いみ)は、正午前(しょうごまえ)ということなんだけどね。

どうしてじかんはたつの?

これはだれ(誰)もがいちど(一度)はぎもん(疑問)におもう(思う)もんだい(問題)だよね。

じかん(時間)はいま(今)のところうちゅう(宇宙)のうまれた(生まれた)ビッグバンというときからはじまって、それからずっとぎゃくもどり(逆戻り)することなく、すすんで(進んで)いるといわれているんだ。なぜすすむ(進む)のか?どうしてじかん(時間)はたつのか?そのことについては、うちゅう(宇宙)がはじまったしゅんかん(瞬間)からずっとうごき(動き)つづけて(続けて)いるからというしかないんだよ。

午前(ごぜん)・午後(ごご)について質問(しつもん)です。夜中(よなか)と昼間(ひるま)の12時は、午後・午前のどちらなんですか?

この質問(しすもん)もよくもらうんだ。

「時のはてな」の時間(じかん)のコーナーの下の質問のところで解説(かいせつ)しているので読んでみてね。

●時間には午前(ごぜん)と午後(ごご)がありますが、お昼(ひる)の12時は「午後12時」といいます。どうして午後は0時から始まらない(はじまらない)のですか?

●お昼の12時30分は、午前12時30分なんですか。それとも午後0時30分ですか。

一分はどうして60秒なのか??

一日はどうして24時間なのか??

一年はどうして365日なのか??

4年に1回どうしてうるう年があるのか??

どうやって、1秒の長さを今の長さに決めたのですか?

この質問(しつもん)の答え(こたえ)は「時の教室(ときのきょうしつ)の時の算数(ときのさんすう)」にのっているから見てみてね。

1日の正確(せいかく)な時間(じかん)が24時間じゃなく、本当(ほんとう)の正確な時間は23時間56分4秒と聞き(きき)ました。本当(ほんとう)なのでしょうか?

1日は24時間で地球(ちきゅう)もそのスピードで回って(まわって)いると思って(おもって)いる人は多い(おおい)と思うんだけど、じつは地球の自転(じてん)のスピードはどんどん遅く(おそく)なっていて、現在(げんざい)は逆(ぎゃく)で、地球の自転でいうと、1日は24時間よりも長くなっているんだよ。そのせいで、うるう秒というものを1年か2年に1度入れなければならないほどなんだ。わかってくれたかな?

よくテレビ番組表(ばんぐみひょう)などに使われて(つかわれて)いる、25時[夜中(よなか)の1時]26時・・・っという表記(ひょうき)の仕方(しかた)は正式(せいしき)なものなのでしょうか?

我々(われわれ)の世代(せだい)は0時から24時までで、12時間表示(ひょうじ)と24時間表示だけを習い(ならい)ましたが・・・。24時以降(いこう)もカウントできるとしたら30時も0K(オーケー)なんでしょうか?いったい何時(なんじ)までカウントできるのか?朝(あさ)の7時はこれでいくと31時。こんなおかしな表示の仕方って間違って(まちがって)ると思う(おもう)のですが。テレビ番組とかで便宜的(べんぎてき)に使われているだけなのでしょうか?

それともいつからか、こういう表示も正式なものと認め(みとめ)られたのでしょうか?

この「25時」や「26時」という表記(ひょうき)や言い方(いいかた)は、もともとは、軍隊(ぐんたい)などの作戦(さくせん)行動(こうどう)の時に使われて(つかわれて)いた時刻(じこく)の呼び方(よびかた)のようです。軍隊などでは1つの作戦は、開始(かいし)から終了(しゅうりょう)までがつながっているわけですから、開始時間と終了時間までが作戦の時間ということなのです。以前(いぜん)「時の理科(ときのりか)」で取り上げた(とりあげた)「宇宙飛行士(うちゅうひこうし)の使う時間」にあった、打ち上げ後(うちあげご)時間も同じ(おなじ)考え方(かんがえかた)ですよね。多く(おおく)の人間(にんげん)が離れた(はなれた)場所(ばしょ)で同じ目的(もくてき)のために仕事(しごと)をするためには、時差(じさ)があろうとも1つの共通(きょうつう)する時間で動かなければ(うごかなければ)いけないのです。これが25時とか、26時という不思議(ふしぎ)な時間表記(ひょうき)のもともとらしいのですが、テレビ番組(ばんぐみ)の場合(ばあい)は、慣習的(かんしゅうてき)なもののようです。例えば(たとえば)テレビ番組の編集(へんしゅう)スタジオなどでは、52時とか60時という言い方もあるそうですよ。編集スタジオなどでは、1時間単位でその部屋(へや)を貸して(かして)います。編集に何日(なんにち)も徹夜(てつや)の作業(さぎょう)が続く(つづく)ことも珍しく(めずらしく)ありません。そうした時に、始めた時刻と終わった時刻さえわかれば、そのスタジオを使っていた時間がすぐわかるのです。最初(さいしょ)に書いた(かいた)52時の場合、作業を始めたのが午前(ごぜん)9時だとすれば、52-9=41[時間]というようにすぐ計算(けいさん)できるわけです。24時以降のカウントを使うようになったのは、こうしたことも理由(りゆう)の1つかもしれませんね。

昔(むかし)はどのようにしてどんな言葉(ことば)で時刻(じこく)を表して(あらわして)いたのですか?

今のような「〜時(じ)〜分(ふん)〜秒(びょう)」という言葉が日本で使われ始めた(はじめた)のは、明治(めいじ)5年(1872年)に行われた明治の改暦(かいれき)からなのです。この改暦によって、それまで使われていた不定時法(ふていじほう)から定時法(ていじほう)になり時間の言葉もかわったのです。

それでは、それまでの不定時法では、どんな言い方がされていたのでしょうか?

下にある図(ず)は、今使われている定時法と、昔使われていた不定時法を比べた(くらべた)ものです。

この図からもわかるように、時刻の言い方は2つあって、1つは「十二支(じゅうにし)」を使う言い方です。

これは、一昼夜(いっちゅうや)を12にわけ、午前(ごぜん)0時から子(ね)、丑(うし)、寅(とら)・・・・・午後(ごご)0時で午(うま)となります。ですから「丑の刻(うしのこく)」「子の刻(ねのこく)」というような言い方をして、もっと細かく(こまかく)言う場合(ばあい)には、一刻(いっこく)を4つにわけ「丑三ツ(うしみつ)」というような言い方をしていたのです。

さらにもう1つの十二支のかわりに数字(すうじ)をあてはめるやり方ですが、この場合は午前、午後とも0時を九ツとして順番(じゅんばん)に八ツ、七ツ・・・四ツと数字が減っていき、四ツで半日(はんにち)が終わり(おわり)、また九ツに戻る(もどる)という言い方です。不定時法では、昼(ひる)と夜(よる)を2つにわけ、そこに時刻をわりふっていきますので、季節(きせつ)によって同じ(おなじ)「一刻(いっこく)」や「六ツ」でも長さがかわるのです。今の均等(きんとう)にわりふられた定時法から見るとずいぶんと不思議(ふしぎ)な感じ(かんじ)がしますね。

どうして時(とき)は、動いて(うごいて)るんですか?不思議(ふしぎ)でわかりません。知って(しって)いたら教えて(おしえて)ください。

これまでにもこの「時と時間のQ &Aコーナー(ときとじかんのキューアンドエーコーナー」で「時のない世界(せかい)ってどうなるの?」「時間ってどんなもの?」「時間はどうして進んで(すすんで)いくの?」「時間はどうしてもどらないの?」のところでこたえているのでそちらを見てほしいな。でも、時間がなぜ動いて(うごいて)いるのかという質問には、いつもこの宇宙(うちゅう)がはじまった時から動きはじめてずっと未来(みらい)に向かって(むかって)進んで(すすんで)いるものだとしか答え(こたえ)ようがないんだ。本当(ほんとう)に時間って不思議(ふしぎ)なものだよね。

奈良時代(ならじだい)では、どうやって時間を調べた(しらべた)のか教えて(おしえて)ください。

平城(へいじょう)・平安(へいあん)の都(みやこ)では漏刻(ろうこく)と呼ばれる(よばれる)水時計(みずどけい)ではかった時刻(じこく)を鐘楼[しょうろう・鐘つき堂:かねつきどう)]にある鐘を打って時を知らせていたんだ。この鐘の音に合わせて都の内外(ないがい)にあった寺院(じいん)や貴族(きぞく)などのお屋敷(やしき)では、それぞれの家にある時香盤(じこうばん)と呼ばれる香時計(こうどけい:においのとけい)に火をつけて時間を知るようにしていたらしいよ。そういった水時計がない地方(ちほう)では、夜明け(よあけ)の時刻や正午(しょうご)に太陽(たいよう)が南中(なんちゅう)する時刻を基準(きじゅん)にして時香盤に火をつけて、時間をはかっていたらしいんだ。

時間の単位(たんい)は、なぜ、10でなく60なのですか?時間の単位はどこから来たのですか?

日本にも昔(むかし)、干支(えと)を使って(つかって)時間の単位にしていたと思うのですが、干支もなぜ、十二支(12し)なのでしょう?なぜ、西洋(せいよう)と東洋(とうよう)が同じ(おなじ)ような時間の単位なのでしょう。

これは、暦(こよみ)を最初(さいしょ)に作った(つくった)古代(こだい)バビロニアの人たちが使って(つかって)いた12進法(しんほう)がもとになっているからなんだ。古代バビロニアの人たちは、太陽(たいよう)の動き(うごき)を観察(かんさつ)して、1日(1にち)が30回(かい)続く(つづく)と、1ヶ月(1かげつ)。1ヶ月が12回続くと1年(1ねん)という暦を作ったんだ。ここで、月が12ヶ月というものが決まったんだよ。それから、その12ヶ月からなる1年をどんどん細かく(こまかく)していって、1秒と言う単位を作り1分が60進法で60秒。1時間は60進法で60分になり、1年が12進法で12ヶ月、1日も12進法で12×2=24時間というようになったんだよ。

12という数字は、古代バビロニアの人たちにとっては、とても大切(たいせつ)な数字だったんだよ。もし、他の計算を大事(だいじ)にしている人たちが暦を作って(つくって)いたら、10進法で作られていたのかもしれないよ。それじゃ、つぎの干支(えと)を使って時間の単位にしていたという質問(しつもん)に答えるね。

十二支(12し)は子(し)・丑(ちゅう)・寅(いん)・卯(ぼう)・辰(しん)・巳(し)・午(ご)・末(び)・申(しん)・酉(ゆう)・戌(じゅつ)・亥(がい)の総称(そうしょう)で、今から3千数百年前(3ぜんすうひゃくねんまえ)の殷王朝(いんおうちょう)の頃にはもうあったと言われているんだ。この十二支は、もともと12ヶ月の順序(じゅんじょ)をあらわすためのものであったんだ。この十二支に動物(どうぶつ)をあてはめたのは、人々(ひとびと)に暦(こよみ)の意識(いしき)をうえつけるために国が考えた方法(ほうほう)だったんだよ。それが干支(えと)なんだ。さらに十二支は子を午前0時として、そこから2時間ずつわりあてて、時刻(じこく)を表す(あらわす)単位としても使われた(つかわれ)んだよ。

次(つぎ)に「なぜ、西洋(せいよう)と東洋(とうよう)が同じ(おなじ)ような時間の単位なのでしょう」についてです。

現在(げんざい)、西洋でも東洋でも使われている時間の単位は、定時法(ていじほう)と言われていて、1日を24時間として、均等(きんとう)にわって、季節(きせつ)にかわりなく数える(かぞえる)方法(ほうほう)だけど、明治(めいじ)の改暦(1873年)が行われるまでは不定時法(ふていじほう)といって、季節によって1時間の長さがかわるという時間法(じかんほう)を使っていたんだよ。左(ひだり)にその不定時法の季節による時間の違い(ちがい)をしめした図(ず)をのせておくから見てみてね。

と、いうわけで、時間の単位や暦も、世界的(せかいてき)に統一(とういつ)されたのは、歴史で言えばほんの少し(すこし)前(まえ)のことだったんだ。それに今でも宗教(しゅうきょう)などのお祭り(まつり)は、その宗教独特(どくとく)の暦にもとづいて行われているんだよ。

時間には午前(ごぜん)と午後(ごご)がありますが、お昼(ひる)の12時は「午後12時」といいます。

どうして午後は0時から始まらない(はじまらない)のですか?

お昼の12時はあえて午前、午後の言い方でいうと「午後12時」ではなくて「午前12時」だよね。

「午後12時」だと夜中(よなか)になってしまうからね。でも本当(ほんとう)はお昼の12時に関して(かんして)は「午前12時」も「午後0時」という言い方はしないんだ。お昼の12時は、正午(しょうご)でそこは午前と、午後のわかれ目になるんだ。だからお昼の12時は厳密(げんみつ)に言うと、午前でも午後でもないんだよ。この言い方について、みんなが不思議(ふしぎ)に思うのは、午前・午後という言い方が正午を中心(ちゅうしん)に考えられているから起きてしまうことなんだ。図(ず)を見てみてね。午前と午後の関係は、こんなふうになっているんだ。

サマータイムって何?

「サマータイム」は、夏の間(なつのあいだ)だけ、時計(とけい)を1時間(じかん)すすめるというものなの。現在(げんざい)、世界中(せかいじゅう)で「サマータイム」をやっている国(くに)は70以上(いじょう)もあるのよ。日本(にほん)でも第二次世界大戦(だいにじせかいたんせん)が終わった(おわった)あとに4年間だけやったことがあるんだ。

それでは「サマータイム」には、どんないいことがあるのか?夏のお日様(おひさま)の光(ひかり)をいっぱい浴びる(あびる)ことで、健康(けんこう)になること。夜(よる)は早く(はやく)寝る(ねる)ようになるから、電気(でんき)が節約(せつやく)できること。あと、最近(さいきん)では、明るい(あかるい)うちに仕事(しごと)が終わるから、みんなの遊ぶ(あそぶ)時間が増えて(ふえて)、お金(かね)を使って(つかって)、景気(けいき)がよくなるっていわれているんだ。

日本(にほん)の標準時(ひょうじゅんじ)を決めて(きめて)いるのはどこなの?

日本(にほん)の標準時(ひょうじゅんじ)は、東経(とうけい)135度(ど)の兵庫県明石市(ひょうごけんあかしし)を通る(とおる)子午線(しごせん)の時刻(じこく)をもとにして決められているんだよ。イギリスのグリニッジ天文台(てんもんだい)の上を通る子午線を0度として、世界(せかい)のいろいろな国々(くにぐに)の標準時は、そこからプラス何時間(なんじかん)、マイナス何時間というように決められているんだ。

年(とし)をとると1日や1週間(しゅうかん)が早く(はやく)感じ(かんじ)られるようになるのはなぜ?

心理学(しんりがく)のでは、次(つぎ)のようなことが言われているんだよ。

同じ(おなじ)時間(じかん)の中でたくさんの変化(へんか)がある場合(ばあい)には、時間は長く(ながく)感じ(かんじ)られ、変化が少ない(すくない)場合には時間は短く(みじかく)感じられるという説(せつ)なんだ。カンタンに言えば、子供(こども)のうちは見る(みる)こと、聞く(きく)こと、体験(たいけん)することのすべてが新鮮(しんせん)で、同じ時間の中でもすごくたくさんのことを経験(けいけん)していることになるから、変化が多くて時間が長く感じられる。けれど、大人(おとな)になると、たくさんのことを経験しても、それは今までに経験したことのあることと一緒(いっしょ)のことだから、たくさんのことを経験したことにならない。

つまり変化が少なくて、時間が短く感じられるということなんだ。

そのほかにも、人類学者(じんるいがくしゃ)のエドワード・ホールが作った(つくった)年齢(ねんれい)と時間の感じ方(かんじかた)の計算式(けいさんしき)は、その人の寿命(じゅみょう)と、時間の感じ方は反比例(はんぴれい)すると言っているんだよ。つまり2才(さい)の子供の1年は、2年のうちの1年だから2分の1(2ぶんの1)、30才の大人の1年は30年のうちの1年だからおおよそ30分の1でしかないとなるんだ。だから年をとるに従って(したがって)どんどん人間の感じる時間は早く(はやく)なっていくというものなんだ。

「お昼(ひる)の12時30分は、午前(ごぜん)12時30分なんですか。それとも午後(ごご)0時30分ですか。

この質問(しつもん)に答える(こたえる)には、まず「お昼(ひる)の12時」についてから説明(せつめい)するね。「お昼の12時」は「正午(しょうご)」と言うのは知って(しって)いるよね。「正午」は、午前と午後がわかれめで、午前でも午後でもないんだ。午前と午後の間(あいだ)にある線(せん)みたいなものって考えて(かんがえて)くれればいいよ。

つまり「お昼の12時」の前は「午前」、その後(あと)は「午後」ということなんだ。だから「お昼の12時30分」は、あえて午後という言い方をすれば「午後0時30分」ということになるんだ。でも、あまりこういった言い方(いいかた)はしないけどね。

この考え方は英語(えいご)でも同じ(おなじ)で、「正午」はnoon(ヌーン)、午前は、before noon(ビフォアヌーン:noonのまえという意味:いみ)、午後はafter noon(アフターヌーン:noonのあとという意味)になっているんだ。午前、午後の略字(りゃくじ)として使われる(つかわれる)A.M.(ante meridiem:エーエム)とP.M.(post meridiem:ピーエム)は、もとはラテン語(ご)で、やはり同じように正午前(しょうごまえ)と、正午後(しょうごあと)という意味なんだ。

どうして、日本(にほん)が朝(あさ)の時(とき)、アメリカは夕方(ゆうがた)なの?

これは実際(じっさい)に実験(じっけん)してみると、よくわかるよ。カンタンな実験だから、ためしてみてね。実験に必要(ひつよう)なものは、懐中電灯(かいちゅうでんとう)と、地球儀(ちきゅうぎ)だよ。

もし地球儀がなかったら、学校(がっこう)の理科室(りかしつ)にあるからそれを使ってみてね。部屋(へや)のカーテンをしめて、暗く(くらく)しよう。そして、地球儀の日本(にほん)のあるあたりをななめ上(うえ)から右の図(みぎのず)のように懐中電灯で、照らして(てらして)みよう。

懐中電灯が太陽(たいよう)の代わり(かわり)だよ。その時(とき)、地球儀でアメリカのあるあたりを見てみよう。たぶん暗くなっているはずだよ。つまり、日本が朝(あさ)で、アメリカは夕方(ゆうがた)ということなんだ。今度(こんど)は、懐中電灯の位置(いち)はそのままで、地球儀を少し(すこし)ずつ矢印(やじるし)の方向(ほうこう)に回して(まわして)みてね。日本に光があたらなくなると、アメリカに光があたりはじめるからね。つまり、この答え(こたえ)は地球が回っているからなんだよ。

夏(なつ)より冬(ふゆ)の方(ほう)が日(ひ)が暮れる(くれる)のが早い(はやい)のはどうしてなの?

太陽(たいよう)の動き(うごき)は、季節(きせつ)ごとにかわっているんだ。右の図(みぎのず)をみてもらえればわかると思う(おもう)けど、夏(なつ)と冬(ふゆ)では、こんなに違う(ちがう)んだよ。

おわんがたの下(した)に太陽がいってしまった時が、夜(よる)なんだ。だから、太陽が動く線(せん)が長ければ、長いほど、昼間(ひるま)の時間が長く、夕方の同じぐらいの時間でも夏は明るく(あかるく)、冬は暗い(くらい)んだよ。

1週間(1しゅうかん)はどうして7日なのか?

1週間(1しゅうかん)という考え方(かんがえかた)は、今(いま)から3000年ぐらい前(まえ)の、古代(こだい)バビロニアで生まれた(うまれた)と言われているんだ。

その頃(ころ)の人たちは、地球(ちきゅう)に一番(いちばん)近い(ちかい)月が、地球(ちきゅう)や人に強い(つよい)影響(えいきょう)を与える(あたえる)ことから、それよりも遠い(とおい)星はもっと強い(つよい)力(ちから)を持って(もって)いると考えていたんだ。そして、太陽(たいよう)をはじめとする7つの星(ほし:土星[どせい]木星[もくせい]火星[かせい]太陽[たいよう]金星[きんせい]水星[すいせい]月[つき])が、時間(じかん)というものを動かして(うごかして)いると考えていたんだ。その頃(ころ)は、まだ天王星[てんおうせい]海王星[かいおうせい]や冥王星[めいおうせい]は発見(はっけん)されてなかったんだ。

そして、この星たちが、地球の周り(まわり)を1周(1しゅう)するのに7日かかると考えた古代バビロニアの人たちが、1週間を7日と決めた(きめた)と言われているんだ。

それぞれの星の名前(なまえ)をどうやって、1週間に振り(ふり)わけていったかについては、「時の算数(ときのさんすう) 」の「1週間はどうして7日になったのか」を見てね。

たとえば、「秋(あき)が来る(くる)」の場合(ばあい)は、時間(じかん)が動いて(うごいて)いるような言い方をし、「1日を過ごす(すごす)」の場合は、人(ひと)が時間の中(なか)で動いているような言い方をしますが、本当(ほんとう)のところ、どちらが動いているんでしょうか?

「時(とき)」が動いて(うごいて)いるから「時」がくるのか、「人(ひと)」が動いて「時」に向かって(むかって)いくのか。この質問(しつもん)は、いわゆる「哲学(てつがく)」の分野(ぶんや)で、昔(むかし)から世界中(せかいじゅう)の人たちが、悩んで(なやんで)きた質問で、もしかすると、答え(こたえ)のでない質問なのかもしれないね。

でも、知らぬ(しらぬ)間(あいだ)に時間が過ぎて(すぎて)しまうような暮らし(くらし)よりも、自分(じぶん)から積極的(せっきょくてき)に、自分が持って(もって)いる時間を活用(かつよう)していく、そんな気持ち(きもち)でいる方が、生きて(いきて)るっていう気になれるんじゃないかなぁ。

国(くに)によって時間(じかん)が違う(ちがう)のはどうして?

たとえば、世界中(せかいじゅう)がひとつの時間(じかん)を使って(つかって)いたら、同じ(おなじ)午後(ごご)8時でも、夜(よる)の国(くに)もあれば、昼(ひる)の国もあれば、朝(あさ)の国もでてきてしまうよね。

そうすると生活(せいかつ)のリズムがあわなくて、みんな困って(こまって)しまうよね。そこで、その国の人々(ひとびと)の暮らし(くらし)にあわせた、その国の時間が必要(ひつよう)になるよね。かといって、それそれの地方(ちほう)で、勝手(かって)に時間を決めたり(きめたり)したら、これまたおかしなことになってしまうよね。だから、ある一定(いってい)の地域(ちいき)で共通(きょうつう)に使える時間を決めたんだ。それを標準時(ひょうじゅんじ)というんだよ。その標準時を決めるもとになっているのがイギリスのグリニッジ天文台(てんもんだい)の上を通る(とおる)基準子午線(きじゅんしごせん)なんだ。

比較的(ひかくてき)小さな(ちいさな)国では、1つの標準時しかないけど、アメリカのように東西(とうざい)に広がって(ひろがって)いる国では、アメリカ大陸(たいりく)だけで4つもあるんだよ。

どうして、時間(じかん)がないと生活(せいかつ)できないの?

もし時間(じかん)がなかったらどうなるだろう? たとえば、友だちと「1時間あとに公園(こうえん)で遊ぼう(あそぼう)ね」と約束(やくそく)しても、どれくらいの時間が1時間かわからないから、友だちはやってこないかもしれないね。また電車(でんしゃ)に乗るのにも、きみの午後(ごご)1時30分と、電車を動かして(うごかして)いる会社(かいしゃ)の午後1時30分が違って(ちがって)いたら、きみは電車に乗る(のる)ことができなくなってしまうよね。

多く(おおく)の人たちがいっしょに暮らし(くらし)ていくためには、時間というきちんとしたモノサシが必要(ひつよう)なんだ。

「時(とき)」のない世界(せかい)ってどうなるの?

「時間(じかん)」ではなく「時(とき)」というところがなんとなく哲学的(てつがくてき)な気もするね。「時」がない世界(せかい)ってどんな世界だろう。それを想像(そうぞう)してみようか。それはたぶん、何(なに)もかわることのない世界なんじゃないのかな?すべてが止まって(とまって)いて、動かない世界。はじまりもなければ、終わり(おわり)もないという世界。

つまりは何もない世界になってしまうんじゃないかな。考えてみただけで、恐ろしい(おそろしい)というか、おかしな世界だよね。

「時間(じかん)」ってどんなものなの?

時間(じかん)は、この宇宙(うちゅう)が生まれた(うまれた)時(とき)から、はじまって、それからずっと未来(みらい)にむかって進んで(すすんで)いるものなんだよ。そして時間は、ものの長さ(ながさ)や、大きさ(おおきさ)や、重さ(おもさ)などと違って(ちがって)、実際(じっさい)には目(め)で見ることも、手(て)でさわることもできないものなんだ。

そのために、人間(にんげん)はいろいろな知恵(ちえ)をしぼって、時計(とけい)というものをつくり、みんなが同じ(おなじ)モノサシもち、それを基準(きじゅん)にして社会(しゃかい)の中(なか)で使える(つかえる)ようにしたんだよ。

昼(ひる)の12時は午前(ごぜん)か午後(ごご)か?

「お昼(ひる)の12時」は「正午(しょうご)」といいます。「正午」は、午前(ごぜん)と午後(ごご)のわかれめで、午前でも午後でもないんだ。午前と午後の間(あいだ)にある線(せん)みたいなものって考えてもらえばいいかな。だから「お昼の12時」の前(まえ)は「午前」。そのあとは「午後」ということなんだ。

身の回り(みのまわり)にはたくさんの時計(とけい)があるけど、全部(ぜんぶ)1分か2分の差(さ)があります。どの時間(じかん)が本当(ほんとう)に正確(せいかく)な時間なの?

日本(にほん)の正しい(ただしい)時間(じかん)というのは、兵庫県明石市(ひょうごけんあかしし)の上(うえ)を通る(とおる)東経(とうけい)135度(ど)で決められた(きめられた)日本標準時(にほんひょうじゅんじ)とも呼ばれる(よばれる)ものなんだよ。時間でいうと、世界(せかい)の標準時の基点(きてん)となるグリニッジ天文台(てんもんだい)の時間から9時間すすめたものなんだ。日本中の全部の時計に1〜2分の差があるのは、あわせた人によって、ズレてしまったとか、ほんの少しずつの誤差(ごさ)がたまって、ズレてしまっているのかのどちらかなんだ。

でも、この日本標準時にぴったり合う時計があって、それは電波修正時計(でんぱしゅうせいどけい)と言われる時計なんだ。この時計は福島県田村郡(ふくしまけんたむらぐん)の郵政省通信総合研究所・大鷹烏谷山標準電波送信所(ゆうせいしょうつうしんそうごうけんきゅうじょ・おおたかどやさんひょうじゅんでんぱそうしんじょ)と福岡(ふくおか)/佐賀(さが)県境(けんざかい)の羽金山(はがねやま)にあるはがね山標準電波送信所(はがねやまひょうじゅんでんぱそうしんじょ)の高さ200〜250メートルもあるアンテナから、日本中にむけて一日中、発信(はっしん)されている日本標準時の周波数標準電波(しゅうはすうひょうじゅんでんぱ)を受けて(うけて)毎日(まいにち)自動的(じどうてき)に誤差を修正することができるんだ。

時間(じかん)は何のためにあるんですか?

重さ(おもさ)や長さ(ながさ)と違って(ちがって)時間というのは、実際(じっさい)に目でみたり、手にしたりできないものなんだ。でも、見えない、手にすることができないからといって、みんなが好き(すき)勝手(かって)に自分(じぶん)の時間というものを作って(つくって)しまったら、困る(こまる)よね。

たとえば、学校(がっこう)のはじまる時間を朝(あさ)8時30分と決めて(きめて)も、先生(せんせい)の8時30分とAさんの8時30分、Bさんの8時30分が違っていたら、授業(じゅぎょう)は始め(はじめ)られないよね。だから、みんなが1つの同じ時間を決めて生活(せいかつ)できるようにしているんだ。つまり、時間は多く(おおく)の人たちがいっしょにくらしていくための共通(きょうつう)のモノサシみたいなものなんだ。

「今(いま)、生きて(いきて)いる。」とか言う(いう)けどこの「今」とはどういう意味(いみ)ですか?

この「今(いま)、生きて(いきて)いるということ」というのは、詩人(しじん)の谷川俊太郎(たにがわしゅんたろう)さんの詩(し)にもあったよね。「今」ってなんだろう?ということをつきつめていくと、すごく哲学的(てつがくてき)な話(はなし)になってしまいそうだね。けれど、時間(じかん)というものは、つねに未来(みらい)に向かって(むかって)進んで(すすんで)いるもので、今という瞬間(しゅんかん)は、いつもその先頭(せんとう)にあるものなんだ。

なぜ、時計(とけい)は12時間(じかん)なのですか?

時計(とけい)が、12時間(じかん)表示(ひょうじ)になったのには、暦(こよみ)と深い(ふかい)かかわりがあるんだ。

暦を初めてつくった古代(こだい)バビロニアの人たちは12進法(しんほう)という計算(けいさん)のしかたを使って(つかって)いたんだ。そして、その12進法が暦を作る(つくる)のに大切(たいせつ)な役割(やくわり)を果たした(はたした)からなんだ。でも、時計の文字盤(もじばん)では、今でこそ12時間きざみのものがほとんどだけれど、イタリアの古い(ふるい)時計には24時間きざみのものも、午前(ごぜん)の12時間と午後(ごご)の12時間が左右(さゆう)それぞれの文字盤にあるものもあったんだよ。その他にもむかしのイタリアでは6時間きざみの時計がはやったこともあるんだよ。

昔(むかし)の人(ひと)は、多く(おおく)の人に時間(じかん)を知らせる(しらせる)のにどんな方法(ほうほう)を使って(つかって)いたの?

今(いま)と違って(ちがって)、ほとんどの人(ひと)が時計(とけい)を持って(もって)いなかった時代(じだい)には、今の時刻(じこく)を知る(しる)にはどうしていたのか。日本(にほん)で初めて(はじめて)作られた(つくられた)「漏刻(ろうこく)」という水時計(みずどけい)の場合(ばあい)、その水時計をずっと見ている人がいて、その人が決まった(きまった)時刻(じこく)がくると太鼓(たいこ)をたたいて知らせていたんだ。江戸時代(えどじだい)には、お寺(てら)の鐘(かね)が使われ、明治時代(めいじじだい)から大正時代(たいしょう)にかけては大砲(たいほう)。そしてその後(ご)はサイレンというようにかわっていったんだよ。 また、西洋(せいよう)では、多く(おおく)の人たちが時刻を知ることができるように、教会(きょうかい)やお寺などの塔(とう)に時計がつけられていたんだ。

高い(たかい)ところにあれば、たくさんの人が遠く(とおく)からでも見ることができるからね。そしてウェストミンスターチャイムに代表(だいひょう)されるような大きな鐘を使ってメロディで時を知らせたりしていたんだ。

人間(にんげん)の感じる(かんじる)時間(じかん)と動物(どうぶつ)の感じる時間はちがうの?

人間(にんげん)とネズミなどの小動物(しょうどうぶつ)の感じる(かんじる)時間(じかん)は違う(ちがう)と言えば違うし、同じ(おなじ)と言えば同じなんだ。

それはどういうことかと言うと、動物の体の大きさ(おおきさ)と心臓(しんぞう)の動く(うごく)回数(かいすう)には、一定(いってい)の法則(ほうそく)があって、ゾウなどの体(からだ)の大きい動物は遅く(おそく)、またネズミなど体の小さな動物は速い(はやい)。でも、生まれて(うまれて)から死ぬ(しぬ)までの、心臓の動く回数は計算(けいさん)してみるとゾウも人もネズミもと同じで、その一生(いっしょう)のうちに心臓が動く回数で寿命(じゅみょう)は決まって(きまって)しまうんだ。

そうして考えていくと、ネズミの時間はすごく早く感じられるけれど、時間という人間のつくりだした基準(きじゅん)からみれば、ネズミの世界(せかい)では、みんなネズミの時間で動いているわけだから、きっと同じなんじゃないかな。

国(くに)が違う(ちがう)と時間(じかん)が違うけれど、同じ(おなじ)国の中(なか)で、時間が違うことはないんですか?

まず、日本(にほん)の時間(じかん)のことを説明(せつめい)しよう。日本では兵庫県明石市(ひょうごけんあかしし)の上(うえ)を通る(とおる)東経(とうけい)135度(ど)の子午線(しごせん)を基準(きじゅん)に、この標準時(ひょうじゅんじ)が決められ(きめられ)ていて、この標準時を日本という国の共通(きょうつう)の時間としているんだよ。 日本と言う国は、そんなに広く(ひろく)ないからね。

でもアメリカなど、東西(とうざい)に広い国土(こくど)を持って(もって)いる国では、1つの時間で統一(とういつ)することはとてもムリな話(はなし)で、ハワイの標準時までふくめると5つもの標準時を持っているんだよ。

世界で一番(いちばん)多くの標準時を持っている国はロシアで、なんと11もあるんだよ。

時間(じかん)はどうして進んで(すすんで)いくの?

時間(じかん)のはじまりは、今(いま)のところ宇宙(うちゅう)の生まれた(うまれた)瞬間(しゅんかん)のビッグバンからはじまって、それからずっと逆戻り(ぎゃくもどり)することなく、進んで(すすんで)いると言われているんだ。なぜ進むのか?そのことについては、宇宙がはじまった瞬間から進みはじめてしまったというしかないんだ。

1時間(じかん)はどうして60分(ふん)なのですか?1分はなぜ60秒(びょう)なのですか?

太陽(たいよう)の動き(うごき)を観測(かんそく)すると、その動きは円(えん)を描いて(えがいて)いるよね。

古代(こだい)バビロニアの人たちは、すでに、角度(かくど)の1度(ど)は、円周(えんしゅう:えんのまわり)の360分の1(360ぶんの1)という考え方(かんがえかた)を発見(はっけん)していて、秒(びょう)という単位(たんい)を決める(きめる)ときに、円運動(うんどう)をしている太陽の動きを観測してだしたんだ。

だから360度という数字が基礎(きそ)になっているんだよ。円運動をしている太陽が1周(1しゅう)まわると一日、それが約(やく)30回くりかえされると一月、さらにそれが12回続く(つづく)と1年というように観測をすることで、暦の基礎ができていって、今度(こんど)はその逆(ぎゃく)にその一年をどんどん細かく(こまかく)わけていくことで1秒という単位ができたんだ。

ちょっと下の計算(けいさん)を見てね。1年と1日の数え方(かぞえかた)が、12進法(しんほう)で、1時間と1分が60進法で、組み立て(くみたて)られていて、1年=3153万6000秒は、1分60秒×60分×24時間×365日ということに決められたんだ。 だから、なぜ60秒なのかというと、古代バビロニアの人たちが使っていた12進法、60進法がもとになっているからなんだ。

どうして1日(にち)は24時間(じかん)なの?

1日(にち)が24時間(じかん)というのを決めた(きめた)のは、古代(こだい)バビロニアの人たちなんだ。彼ら(かれら)は、まず月が30日ぐらいのサイクルで、満ち欠け(みちかけ)をくりかえして、それが12回続く(つづく)と、また同じ(おなじ)季節(きせつ)がやってくることを発見(はっけん)して1年は12ヶ月というカレンダーを作った(つくった)んだ。 さらに、その30日ぐらいのサイクルの基本(きほん)になる、1日をくぎっていった時(とき)に、彼らは今度(こんど)は太陽(たいよう)の動き(うごき)に注目(ちゅうもく)したんだ。

彼らは太陽が地平線(ちへいせん)から頭(あたま)をだしはじめてから、完全(かんぜん)に丸(まる)のかたちになる時間を1単位(たんい)として、その太陽がいくつ動く(うごく)と、1日になるのかを調べた(しらべた)んだ。すると720個(こ)で、1日になることがわかったんだ。

そして、その720個分からなる1日をどうわけていくかについては、当時(とうじ)の数学(すうがく)や天文学(てんもんがく)占星術(せんせいじゅつ)などのあらゆる学問(がくもん)知識(ちしき)をあわせて、検討(けんとう)してだされたんだよ。でも、その当時、バビロニアの人たちが使っていた12進法(しんほう)や60進法というのが、大元(おおもと)になっていているんだ。

ここで、さっきの720を12でわってみよう。720÷12=60

60という数字(すうじ)がでてくるよね。

それじゃぁ、今度(こんど)は720を60でわってみよう。720÷60=12

12という数字がでてくくるよね。 なにやら、時間の単位になじみのふかい数字がでてきたよね。だったら、1日は12時間になるんじゃないのと思った(おもった)人も多い(おおい)と思う(おもう)けど、ここからは、先生(せんせい)の想像(そうぞう)になるんだけどその12を昼(ひる)と夜(よる)にわけた時に、6と6になってしまうよね。すると、彼らの使っていた12進法にはあてはまらなくなってしまうよね。だから、その昼と夜を12というくぎりのいい数字にするために、12の倍である24にしたんじゃないかと思うんだ。

彼らは12という数字をとても大切(たいせつ)にしていたからね。

「あっという間(ま)」ってどのぐらいの時間(じかん)?

「あっと言う間(ま)」という言葉(ことば)を広辞苑(こうじえん/辞書:じしょ)で調べて(しらべて)みると「考える(かんがえる)ゆとりもないほどの短い(みじかい)間に」となっているんだ。でもこれじゃ、なんともイメージしようがないよね。

これは心理的時間(しんりてきじかん)の表現(ひょうげん)のひとつで、物理的(ぶつりてき)に一定(いってい)の時間が決まって(きまって)いるわけではなんだ。そのときどきの状況(じょうきょう)によって使い(つかい)わけられるので、なんともいえないんだよ。

たとえば「あっという間に冬休み(ふゆやすみ)が終わって(おわって)しまった」という時(とき)の「あっ」と「あっという間に食べて(たべて)しまった」時の「あっ」とはぜんぜん長さ(ながさ)が違う(ちがう)よね。

だから、はっきりとした時間では残念(ざんねん)だけどあらわすことができないんだ。

楽しい(たのしい)時間(じかん)や、さみしい時間、悲しい(かなしい)時間といろいろな時間があるけど、どんな時間が一番(いちばん)長く(ながく)感じる(かんじる)の?

「楽しい(たのしい)時間(じかん)やさみしい時間、悲しい(かなしい)時間」の感じる(かんじる)時間の長さ(ながさ)は次(つぎ)の公式(こうしき)でだすことができると思う(おもう)よ。

それは、時間=仕事(しごと)の量(りょう)÷力(ちから)というものなんだ。

おもしろいことをやっている時は、そのことに夢中(むちゅう)になっているので、力をそこに集中(しゅうちゅう)しているから、つまり大きな(おおきな)力を使って(つかって)いるから時間は短く(みじかく)感じて、つまらないことをやっている時は、力を加減(かげん)して、つまり力が小さくなるから時間は長く感じるということになるんだ。わかるかな?だから、楽しい時間はみじかく感じられるけど、さみしい時間や悲しい時間は長く感じられるんじゃないかな。さみしいと悲しいでは、たぶん悲しい時間の方がより長く感じられると思うよ。

時間(じかん)をつくったのは、誰(だれ)ですか?

じつは、世の中(よのなか)にある単位(たんい)の中(なか)で、ただひとつ見た(みた)り、さわったり、聞いた(きいた)りすることができないのが「時間(じかん)」なんだ。それでも、毎日(まいにち)朝(あさ)がきて、昼(ひる)がきて、夜(よる)がきて、また朝がきて、そうして時間はどんどん進んで(すすんで)いくし、人間(にんげん)をはじめとする生き物(いきもの)は歳(とし)をとっていくんだ。

その「見ることも聞くこともさわることもできない時間」を使える(つかえる)ようにしたのが、「時計(とけい)」というものなんだ。時計ができたことで、みんなが共通(きょうつう)のモノサシにそって生活(せいかつ)することができるようになったんだよ。だから「時間はつくられたもの」ではなくて、宇宙(うちゅう)がはじまった時から、はじまったもので、「誰(だれ)がつくった」ということも言うことができないんだよ。

時間(じかん)は、どうしてもどらないの?

時間(じかん)は、この宇宙(うちゅう)がはじまった時(とき)から、ずっと未来(みらい)という一方向(いちほうこう)に向かって(むかって)いるものなんだ。だから、時間が戻る(もどる)ことはないんだよ。

世界(せかい)でいちばん最初(さいしょ)に、時間(じかん)を決めた(きめた)のはいつ、どこの国(くに)?

時間(じかん)というものをきちんとした形(かたち)にしたのは、今(いま)から約(やく)5000年前(まえ)の古代(こだい)バビロニアなんだよ。古代バビロニアというのは、今でいうと中東(ちゅうとう)イラクなどの国(くに)のあるあたりになるんだ。

どうして過去(かこ)、未来(みらい)があるの?

私達(わたしたち)が感じて(かんじて)いる時間(じかん)というのは、つねに流れて(ながれて)いて、本当(ほんとう)は、過去(かこ)も未来(みらい)もなくて、その瞬間(しゅんかん)しかないんだよ。時間がたつことによって、ものができたり、人間(にんげん)の心の中(こころのなか)には「思い出(おもいで)」ができたりしていくけれど、それは過去という時間ではないんだ。 それと同じ(おなじ)ように、たとえば、明日(あす)という未来も、確か(たしか)にやってくるものではあるけれど、それは次々(つぎつぎ)にやってくる「今(いま)、この瞬間(しゅんかん)」でしかないんだ。こんなふうにいうと夢(ゆめ)もなにもないように聞こえる(きこえる)かもしれないけれどね。

しかし、時間はつねに「今」しかなくても、人間の心というのは、過去を思いえがくことも、未来を想像(そうぞう)することもできるよね。つまりみんなの心の中にタイムマシンを持って(もって)いるようなものなんだ。これってすごいことだよね。

3次元(じげん)と4次元の時間(じかん)の移り(うつり)かわりを教えて(おしえて)ください。

3次元(じげん)というのは、たて、よこ、高さ(たかさ)の世界(せかい)なんだ。イラストにあるような指(ゆび)のかたちであらわされるんだ。今(いま)、みんなが住んで(すんで)いる世界がこの世界だよ。

そして4次元というのは、このたて、よこ、高さの中にもうひとつ時間という軸(じく)がくわわった世界なんだ。時間は、3次元の世界にもあるんじゃないかと思う(おもう)人もいると思うけど、3次元の世界の時間というのは、瞬間(しゅんかん)のつみかさねでしかなく、4次元の世界というのは、過去(かこ)・現在(げんざい)・未来(みらい)が延々(えんえん)と続いて(つづいて)いる世界なんだ。

ハミガキのチューブで押す(おす)と、きれいなストライプ(しまもよう)のハミガキコがでてくるのがあるよね。いくら押しても同じストライプがでてくる。3次元の世界の時間は、そのハミガキを下(した)の図(ず)1のように見たもの。

その一瞬(いっしゅん)でしかないんだ。ところが4次元の世界の時間は、にゅるっとのびた図2のようなもの。そこには、過去も現在も未来もずーっとつながっているんだ。けれど、この4次元の世界は、考えることはできても、われわれには、決して(けっして)見ることのできない世界なんだよ。

図1 図2

時(とき)を止める(とめる)ことはやっぱり不可能(ふかのう)でしょうか?

結論(けつろん)から言って(いって)しまえば、「時(とき)を止める(とめる)こと」は不可能(ふかのう)なんだ。ただし、重力(じゅうりょく)の大きい(おおきい)ところでは、時間(じかん)の進み方(すすみかた)が遅く(おそく)なるということは、宇宙(うちゅう)の研究(けんきゅう)からわかっているんだ。ということであれば、本当(ほんとう)にものすごい重力がある場所(ばしょ)、そうブラックホールの中(なか)では、時間は止まってしまうかのしれないよね。でもその「時間」を感じる(かんじる)人間はそんな重力の大きい世界で生きる(いきる)ことはできないよね。

だから、結局(けっきょく)「不可能」ということになってしまうんだ。今はまだ技術的(ぎじゅつてき)には不可能だけれど、「人工冬眠(じんこうとうみん)」と言って、生きたままの人間を低温(ていおん)で冷やし(ひやし)て「ゆっくり生きている」状態(じょうたい)にできれば、冬眠している本人(ほんにん)は、ほとんど歳(とし)をとらずに、つまり時が止まったような状態で、何十年(なんじゅうねん)か先(さき)の未来(みらい)に行く(いく)ことはできるんだよ。

でも、その本人はただ一晩(ひとばん)寝て(ねて)いただけのような感覚(かんかく)で、その何十年の間(あいだ)のことを体験(たいけん)したわけではないんだ。「時を止める」ということは、その「止まった時」を感じなければ、じつはなんの意味(いみ)もないものなんだ。

角度(かくど)において、1分(ふん)や1秒(びょう)というのは、何度(なんど)になるのでしょうか?

これは、以前(いぜん)に「日の出(ひので)、日の入り(ひのいり)」のところで、説明(せつめい)の中(なか)で「何度何分(なんどなんふん)」というのを使った(つかった)けど、細かい(こまかい)ことにはふれていなかったね。図(ず)といっしょに書いて(かいて)おくので確認(かくにん)してくださいね。 1/90直角(ちょっかく)=1度(ど)=60分(ふん)

1分は1/60度

1秒は1/60×1/60で1/3600度になります。

わかっていただけましたか?

なぜ時間(じかん)には遅い(おそい)と感じる(かんじる)時(とき)と、早い(はやい)と感じる時があるのですか?

これは、よくくる質問(しつもん)だね。これは「心理的時間(しんりてきじかん)」といって、自分(じぶん)が、その時間の中(なか)でやっている事(こと)に対して(たいして)どのぐらいのエネルギーを使って(つかって)いるかによって、時間が短く(みじかく)感じ(かんじ)られたり、長く(ながく)感じられたりするというものなんだ。 たとえば、つまらない1時間の授業(じゅぎょう)を聞いて(きいて)いる時は、その授業を聞くということに対して、自分のエネルギーを少ししか使っていないから、作業(さぎょう)を少しのエネルギーでわると、時間は長くなってしまう。ところが、友だちと楽しく(たのしく)おしゃべりしている1時間なんかは、そのおしゃべりという作業にたくさんのエネルギーを使っているので、同じ(おなじ)1時間でも、短く感じるということなんだよ。

だから楽しい時間は、あっという間(ま)に過ぎて(すぎて)いくものなんだよ。

時間(じかん)も12時間表示(ひょうじ)、月も12月まで、これってどうして。

これは、暦(こよみ)を最初(さいしょ)につくった古代(こだい)バビロニアの人たちが使って(つかって)いた12進法(しんほう)がもとになっているからなんだ。古代バビロニアの人たちは、太陽(たいよう)の動き(うごき)を観測(かんそく)して、1日(1にち)が30回続く(つづく)と1ヶ月(1かげつ)。1ヶ月が12回続くと1年(1ねん)という暦をつくったんだ。

ここで、月が12ヶ月というものが決まった(きまった)んだよ。それから、その12ヶ月からなる1年をどんどん細かく(こまかく)していって、1秒(びょう)という単位(たんい)をつくり1分(ふん)が、60進法で60秒、1時間は60進法で60分になり、1年が12進法で12ヶ月、1日も12進法で、12×2=24時間というようになったんだよ。

12という数字は、古代バビロニアの人たちにとっては、とても大切(たいせつ)な数字(すうじ)で、もし、他(ほか)の計算(けいさん)を大事(だいじ)にしている人たちが暦をつくっていたら、12ヶ月、12時間ではなくなっていたのかもしれないね。

「午後(ごご)0時(じ)」とか「午前(ごぜん)12時」という言い方(いいかた)をしないのはなぜ?

この質問(しつもん)に答える(こたえる)には、まず「お昼(ひる)の12時」について説明(せつめい)しましょう。

「お昼の12時」は「正午(しょうご)」といいます。「正午」は、午前(ごぜん)と午後(ごご)のわかれめで、午前でも午後でもないんだ。午前と午後のあいだにある線(せん)みたいなものって考えて(かんがえて)もらえばいいかな。ということで「お昼の12時」の前(まえ)は「午前」。そのあとは「午後」ということなんだ。だから、本来(ほんらい)であれば、午前12時にあたる「正午」は午前12時という言い方(いいかた)をすることはなく、午後0時という言い方が正しく(ただしく)て、誤解(ごかい)をさけるのであれば、一般的(いっぱんてき)に午前、午後という表記(ひょうき)をしない方がいいんだよ。

体内時計(たいないどけい)は約(やく)25時間(じかん)サイクルとのことだけど、火星(かせい)の自転周期(じてんしゅうき)の25時間と関係(かんけい)はあるの?

たしかに火星(かせい)の自転(じてん)は、24時間(じかん)37分(ふん)で、約(やく)25時間になっています。でもこの火星の自転が地球(ちきゅう)に住んで(すんで)いる生き物(いきもの)の体(からだ)の中(なか)にある体内時計のリズムとどのように関係(かんけい)があるのかは、はっきりいってわからないんだ。

ごめんね。火星についてのものすごくためになるホームページがあるからのぞいてみてね。

http://spaceboy.nasda.go.jp/note/Taiyo/J/Tai07_j.html

時間(じかん)ってあるんですか。

時間(じかん)というのは、人間(にんげん)がつくった共通(きょうつう)のモノサシであって、じつは、見る(みる)こともさわることもできないものなんだ。はっきり言って、私達(わたしたち)にあるのは、今(いま)という一瞬(いっしゅん)だけ。過去(かこ)は、思い出(おもいで)や記録(きろく)の中(なか)にあるだけであって、それをかえることはできないし、一瞬先(さき)の未来(みらい)であってもだれも予測(よそく)することができないんだ。

だから「時間ってあるんですか」という質問(しつもん)がでてくるのは、当然(とうぜん)のことだよね。

だけど、30年前(まえ)に「21世紀(せいき)前に地球上(ちきゅうじょう)の石油(せきゆ)はなくなる」という科学者(かがくしゃ)の予想(よそう)は、技術(ぎじゅつ)の進歩(しんぽ)や、省エネルギー(しょうエネルギー)という人間の工夫(くふう)で、かえることができたよね。そういう意味(いみ)では、時間はあるというよりも、つくりだしていくものであって、今という一瞬のつみかさねが、未来という時間をつくっていくことはできるんじゃないかな。