さぁ、勉強(べんきょう)しよか。

さぁ、勉強(べんきょう)しよか。

今回(こんかい)は「子午線(しごせん)」のお話しや。

前回(ぜんかい)に勉強したことも関係(かんけい)あるから、参考(さんこう)にしてきいてや。子午線を知る(しる)には、方位磁石(ほういじしゃく)と、きみさえいればいいんや。

外(そと)に出て(でて)、別(べつ)に外に出なくてもいいけど、それはキブンってもんや。

そしたら、方位磁石を胸(むね)の前(まえ)にもって、北(きた:N極/エヌきょく)と南(みなみ:S極/エスきょく)をしっかりと確認(かくにん)してや。

きみからみて、きみの頭(あたま)の上(うえ)を南北(なんぼく/きたからみなみへ)にまっすぐとおっている線、もちろん見えないけどな。それが、子午線なんや。

なぜ子午線というか、それは昔(むかし)のいいかたで、北の方位(ほうい)をしめす「子(ね、これをしとよむ)」と、南の方位をしめす「午(ご)」をむすぶ線だからなんや。

なぜ子午線というか、それは昔(むかし)のいいかたで、北の方位(ほうい)をしめす「子(ね、これをしとよむ)」と、南の方位をしめす「午(ご)」をむすぶ線だからなんや。

この子午線は天体(てんたい)を観測(かんそく)する時(とき)、特に(とくに)時刻(じこく)をもとめる時に使われる(つかわれる)んや。太陽(たいよう)の動き(うごき)をもとにきめられる太陽時(たいようじ)では、東(ひがし)から西(にし)へ動いていく太陽が、子午線とぴったりかさなった時、この時を南中(なんちゅう)というんや。

この南中の時をその場所(ばしょ)での正午(しょうご/おひるの12時)とするんや。

この子午線は前回に勉強した「標準時(ひょうじゅんじ)」を決める(きめる)のにも使われているんや。

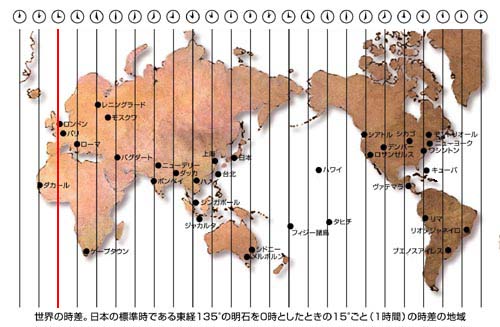

もう1度、前回にみた世界(せかい)の標準時(ひょうじゅんじ)の図(ず)をみてみよか。

みんな地図のみかたは知って(しって)いるか。地図は上が北、下が南になるきまりなんや。

地図の上で、北から南へまっすぐ伸びている線が子午線というのがみんなにもわかってもらえるかな。

日本の標準時は、東経(とうけい)135°(ど)の明石市(あかしし)をとおる子午線の時刻をもとにして決められているんや。先生の育った(そだった)ところに近い場所が日本の標準時を決めているんや、ちょっと、はなが高い(たかい)ぞ。これを「日本中央子午線(にほんちゅうおうしごせん)」とよんでいるんや。

世界中に日本の明石と同じようにその地方時間(ちほうじかん)のもとになる子午線があるんや。

ちなみに、世界時(せかいじ)の基本(きほん)になるのは、時の地理「世界の標準時〜グリニッジ天文台」でも紹介(しょうかい)したロンドンのグリニッジ天文台(てんもんだい)の上をとおる子午線なんや。

この子午線を特に(とくに)「本初子午線(ほんはつしごせん)」というんや。

「子午線(しごせん)」。みんなわかってくれたかいな。

ほんじゃ、また次回(じかい)な。

2000年7月号