さて、これから時や時間(ときやじかん)に関係(かんけい)のある世界中(せいかいじゅう)の国(くに)や場所(ばしょ)をたずねていくことになるんだが、準備(じゅんび)はよろしいか、よいしょ。

さて、これから時や時間(ときやじかん)に関係(かんけい)のある世界中(せいかいじゅう)の国(くに)や場所(ばしょ)をたずねていくことになるんだが、準備(じゅんび)はよろしいか、よいしょ。

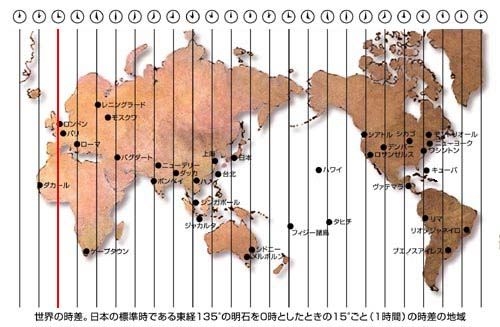

地図( ちず)とかもいっぱい出てくるので、それを見て、みんなで世界というものをイメージしてほしいのだな。このイメージってのが大切(たいせつ)なのです、人間(にんげん)は、よっこらしょ。

今回(こんかい)は、イギリスのグリニッジ天文台(てんもんだい)に行って(いって)みようかな。

このグリニッジ天文台は、世界の標準時(ひょうじゅんじ)の基点(きてん)として、世界中で一番(いちばん)有名(ゆうめい)な天文台だったのだな。

標準時の基点という言葉がたぶんわかりにくいと思う(おもう)ので、そこから説明(せつめい)するのでよく聞く(きく)ように。どっこらしょ。

|

標準時というのは、国やひろい地域(ちいき)の中でみんなで共通(きょうつう)に使われている時間のこと。

たとえばAという場所と、Bという場所と、Cという場所で、そこに住む(すむ)人たちがかってに時間をきめていたら、大変(たいへん)なことになるのだな。そこで、決められたのが標準時というもの。でも標準時を決めた(きめた)ときに、どこをもとにするかが問題(もんだい)になる。

このもとになっているのがグリニッジ天文台なのだ。

下(した)の図を見てくれるかな、ちょうど赤い(あかい)線の下が、ロンドンのグリニッジ天文台。それで、この赤い線をもとに15°(ど)ずつにくぎった場所で、標準時が決められているんだな。

ちなみにこの赤い線のことを基準子午線(きじゅんしごせん)というんだな、よいしょっと

。

|

では、なぜグリニッジ天文台が標準時のもとになったのだろうか。

地理の勉強(べんきう)だが、ここで歴史も少し(すこし)。

1675年・グリニッジ天文台誕生(たんじょう)。

1875年・国際地理学会(こくさいちりがっかい)で基準子午線をフランスはパリの子午線とすることが決まる。

ここで、あれっと思ったきみはエライ!ぞ。

そう、一度(いちど)はパリに決まり(きまり)かけたんだ。だけど、それが気にいらないイギリスがまきかえしをはかって、

1884年にイギリスのグリニッジ天文台に決まったんだ。

そこには、その時代(じだい)にイギリスが海上貿易(かいじょうぼうえき)に力をもっていたということもあるんだ。

きびしいものだな、世の中(よのなか)は。ふーっ。

この時に、グリニッジ天文台は、世界の時間のおおもとを決める太陽(たいよう)の動きを観測(かんそく)するための天文台としても決められ、世界で一番有名(いちばんゆうめい)な天文台になったというわけなんだな。

でも1972年に、原子時によって時間をきめるようになると、そのやくめもなくなり、今(いま)ではまわりもすっかり都会(とかい)になって、天体観測(てんたいかんそく)が満足(まんぞく)にできなくなってしまったのだな。

なんかさみしい。ということで、グリニッジ天文台、おぼえてくれたかな。

じゃまた、次回(じかい)なのだな。

2000年6月号