四次元空間(よじげんくうかん)って、本当(ほんとう)にありますか?

われわれの住んで(すんで)いる世界(せかい)は、縦(たて)、横(よこ)、高さ(たかさ)の世界で三次元(さんじげん)と言われる(いわれる)世界なんだ。四次元というのはこれに「時間(じかん)」という概念(がいねん)が入った(はいった)世界と言われているんだ。「時間」というのは、じつに不思議(ふしぎ)なもので、確かに(たしかに)存在(そんざい)していながら、常に(つねに)その一瞬(いっしゅん)しかないというものなんだ。

つまり、今いるところがすべてで、過去(かこ)にも未来(みらい)にも自分(じぶん)の意志(いし)では行くことができないということ。でも、その時間を自由(じゆう)に行き来(いきき)することのできる世界があったとしたら、それが四次元の世界ということになるんだ。そこはきっと人の想像(そうぞう)もできない不思議な世界じゃないかな?そして、今の人間(にんげん)の科学(かがく)では、四次元がたとえ存在していても、見ることはできないんだよ。つまり存在する可能性(かのうせい)はあるけれど、確認(かくにん)する方法(ほうほう)がない世界ということなんだ。なんかまわりくどい表現(ひょうげん)になってしまってごめんね。

地球(ちきゅう)は丸い(まるい)のに、なぜ立って(たって)いられるの??

こちらもおもしろい質問(しつもん)だよね。たとえば、同じ(おなじ)丸い(まるい)かたちのボールの上になにかを乗せた(のせた)としたら、すぐに転がり(ころがり)落ちて(おちて)しまうからね。「地球(ちきゅう)は丸い(まるい)のに、なぜ立って(たって)いられるか?」その答え(こたえ)は「引力(いんりょく)」があるからなんだ。地球の上に乗っているすべてのものは、地球の引力によって地球の中心(ちゅうしん)につねに引っぱられて(ひっぱられて)いるんだよ。だから落ちることがないんだ。地球は、人間(にんげん)やビルに比べる(くらべる)とものすごく大きくて重い(おもい)ので、その引力はすごく強い(つよい)んだよ。だから、その引力から逃れて(のがれて)、空(そら)に飛び立つ(とびたつ)にはものすごいエネルギーがいるんだよ。小さな人工衛星(じんこうえいせい)を打ち上げる(うちあげる)のにも、あんなに大きなロケットが必要(ひつよう)なのは、地球の引力に逆らって(さからって)、宇宙空間(うちゅうくうかん)にものを持ち上げ(もちあげ)なければならないからなんだ。引力の小さな月(つき)では、重い宇宙服(うちゅうふく)を着て(きて)いても、まるでトランポリンをやっているみたいに、ぴょんぴょんとはね回る(はねまわる)ことができるんだよ。

星(ほし)は、いくつあるの???????

これはものすごくスケールの大きな質問(しつもん)だね。まずは太陽系(たいようけい)のある銀河系(ぎんがけい)の星(ほし)の数(かず)からいってみよう。

銀河系には約(やく)2000億個(おくこ)の星があると考えられて(かんがえられて)いるんだよ。さらに、銀河系では1年に1つ新しい星が誕生(たんじょう)しているんだけれど、生まれかけの星はまだ1000万個(まんこ)もあるんだって。そして宇宙全体(うちゅうぜんたい)では、銀河だけでおよそ1000億個あるので、少なくとも1000億個の1000億倍[10の22乗(じょう)]の星があると考えられているんだよ。

地球(ちきゅう)はなぜまわるのでしょうか?

この質問(しつもん)には、まず地球(ちきゅう)がどうやって生まれた(うまれた)かということから説明(せつめい)していこう。どんな星(ほし)も、宇宙(うちゅう)にただよっているガスやチリがぐるぐると回り(まわり)ながら集まって(あつまって)きて、それがだんだんと固まって(かたまって)いってできるんだ。その時(とき)の動き(うごき)が今でも続いて(つづいて)いるということなんだ。

宇宙では摩擦(まさつ)がほとんどないために、いったん回りはじめたものは、いつまでも回っているんだよ。でも、地球の回る速度(そくど)は月(つき)の引力(いんりょく)で海(うみ)がひっぱられることによっておきる摩擦によってだんだんと遅く(おそく)なっていて、500億年後(おくねんご)には、今の1日が47日分ぐらいになってしまうと言われているんだよ。

宇宙(うちゅう)は何か(なにか)に囲まれて(かこまれて)いて、終わり(おわり)はあるの?

宇宙(うちゅう)は、星(ほし)の集まり(あつまり)である銀河(ぎんが)と恒星(こうせい)、惑星(わくせい)などの星が無数(むすう)に散らばって(ちらばって)いる空間(くうかん)なんだ。そして驚く(おどろく)ことに、その空間はどんどんと広がって(ひろがって)いるんだ。その広がるスピードは遠く(とおく)離れた(はなれた)天体(てんたい)ほど速く(はやく)、約150億光年(やく150おくこうねん)も離れてしまうと、そのスピードは光の速さと同じ(おなじ)になり、そこから先(さき)は見る(みる)ことができなくなってしまうんだ。その見えなくなるところを【宇宙の地平線(ちへいせん)】と言っているんだけど、見えないだけでその向こう(むこう)にはまだものすごいスピードで広がっている宇宙があるんだよ。だから、宇宙には終わりはないんだ。

今、太陽(たいよう)・月(つき)・地球(ちきゅう)について習って(ならって)います。グリニッジ天文台(てんもんだい)についても習ったのですが、いつ、どういう時に世界標準時(せかいひょうじゅんじ)を定めた(さだめた)のかを、知り(しり)たいです。太陽の南中時刻(なんちゅうじかん)と何らかの関係(かんけい)があるのでしょうか?

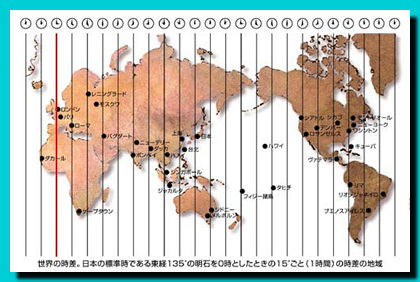

世界標準時(せいかいひょうじゅんじ)が決められた(きめられた)のは、1884年。授業(じゅぎょう)でも習った(ならった)と思う(おもう)けれど、標準時というのは、国や広い(ひろい)地域(ちいき)の中でみんなで共通(きょうつう)に使われている時刻(じこく)のことだよね。たとえばAという場所(ばしょ)と、Bという場所と、Cという場所で、そこに住む(すむ)人たちがかってに時刻をきめていたら、Aに住む人にとっては午前10時でも、Bに住む人が9時だったら困って(こまって)しまうよね。でも、もとになるひとつの共通(きょうつう)の時刻を決めてしまえば、国が違った(ちがった)としてももとになる時刻との時差(じさ)を計算(けいさん)すればよくなるよね。そこでもとになる時刻を決める場所として、選ばれた(えらばれた)のがイギリスのグリニッジ天文台(てんもんだい)なんだ。このグリニッジ天文台の上を通る(とおる)子午線(しごせん)を経度(けいど)0度と決めて、15度ずつで1時間の時差をつくり他の国での標準時を決めていったんだ。(下のイラストを見てね)

南中時刻(なんちゅうじこく)と、標準時の関係(かんけい)は、南中というのは、東(ひがし)から西(にし)へ動いていく太陽(たいよう)が、子午線(しごせん)とぴったりかさなった時で、その場所(ばしょ)での正午(しょうご)の時刻を決めるために、太陽(たいよう)の動き(うごき)をもとにきめられる太陽時(たいようじ)ではこの南中時刻をきちんと観察(かんさつ)することがとても大事(だいじ)なことだったんだよ。

一日が24時間なのと、太陽(たいよう)と月(つき)の動き(うごき)が関係(かんけい)していると聞いた(きいた)ことがあります。ホントなんでしょうか?

古代(こだい)バビロニアの人たちは、太陽(たいよう)が地平線(ちへいせん)にあらわれてから、全体(ぜんたい)が見える(みえる)までの時間[これが約2分]をもとにして、天空(てんくう)をわっていくと、720個ぶんで1昼夜[いっちゅうや/ひるとよる:つまり1日]になることに気づいたんだ。その時間720×2分=1440分を60分[1時間]で割る(わる)と24という数字(すうじ)が出てくるよね。つまり、古代バビロニアの人たちが太陽の動き(うごき)を観察(かんさつ)して出した数字(すうじ)がもとになっているんだ。それもたまたま彼らが使っていた数字法(すうじほう)が、12進法(12しんほう)だったために24時間という数字になったんだよ。もし、10進法を使っていたら、1日は24時間じゃなかったかもしれないんだよ。

太陽がのぼって、沈み(しずみ)、またのぼってくるのは地球(ちきゅう)が自転(じてん)しているからだというのは、知って(しって)いるよね。その地球の自転と月とはものすごい関係(かんけい)があるんだよ。地球の自転は、まだ地球がガスの固まり(かたまり)だった頃(ころ)から回り(まわり)続けて(つづけて)いるもので、できたばかりの頃(ころ)の地球(ちきゅう)の自転(じてん)は、今よりも速く(はやく)て、1年はなんと約(やく)1800日もあったんだ。それが、だんだんと遅く(おそく)なって、今は1年が約365日になっているんだ。その原因(げんいん)が月の引力(いんりょく)なんだよ。月の引力(いんりょく)によって起きる(おきる)潮(しお)の満ち引き(みちひき)が、地球の自転とは逆(ぎゃく)の方向(ほうこく)に働いて(はたらいて)、月はずっと地球の回転(かいてん)にブレーキをかけ続けて(つづけて)いるんだ。

だから麻美さんの言うように、一日が24時間なのと、太陽(たいよう)の動き(うごき)、月の動きとはものすごい関係(かんけい)があるんだよ。でも、今の時間は、太陽の動きを観察(かんさつ)して決めて(きめて)いるのではなくて、セシウム原子(げんし)が1秒間に震動(しんどう)する回数(かいすう)をもとに、そこから24時間という時間も決めているんだよ。

どうして、この、ちきゅう(地球)には、いきもの(生き物)がいるの?

ちきゅう(地球)は「みどりのわくせい(緑の惑星)」といわれるようにたいようけいうちゅう(太陽系宇宙)のなかで、せいめい(生命)のあるただひとつのほし(星)なのです。うちゅう(宇宙)は「ビッグバン」とよばれるだいばくはつ(大爆発)によりおよそ150おくねんまえ(150億年前)にはじまった(始まった)といわれているんだ。ものすごいこうおん(高温)とこうあつ(高圧)のせかい(世界)がだんだんにひえて(冷えて)、いろいろなぶっしつ(物質)ができ、うちゅう(宇宙)のチリやガスのかたまりがちぢんで(縮んで)たいよう(太陽)やちきゅう(地球)がうまれた(生まれた)んだよ。たいよう(太陽)がうまれた(生まれた)のはやく50おくねんまえ(約50億年前)。ちきゅう(地球)はちょっとおくれてやく46おくねんまえ(約46億年前)なんだ。

そして、ちきゅう(地球)がたんじょう(誕生)して46おくねん(46億年)というながい(長い)ねんげつ(年月)のなかで、せいめい(生命)がうまれ(生まれ)、せいぶつ(生物)のそせん(祖先)があらわれ、せいぶつ(生物)のいきる(生きる)しぜんかんきょう(自然環境)がつくられてきたんだよ。

○35億年前(35おくねんまえ)/最初(さいしょ)の生命(せいめい)が誕生(たんじょう)。

○6億年前/生物(せいぶつ)の祖先(そせん)らしきものが誕生(たんじょう)。

○500万年前/人類(じんるい)があらわれる

本当(ほんとう)に、長い(ながい)年月(ねんげつ)を経て(へて)現在(げんざい)の生物へと進化(しんか)・発展(はってん)してきたんだよ。なぜ地球(ちきゅう)にだけ生き物がいるかというと、地球より小さいおとなりの火星(かせい)では、引力(いんりょく)が弱い(よわい)ために大気(たいき)が宇宙空間(うちゅうくうかん)に逃げ(にげ)だしてしまい、また受け取る(うけとる)太陽熱(たいようねつ)が弱いため水が凍って(こおって)しまう。その反対(はんたい)に、太陽(たいよう)に近い(ちかい)金星(きんせい)では気温(きおん)が高すぎて、水のほとんどが水蒸気(すいじょうき)になってしまうんだ。

けれど、それらの中間(ちゅうかん)に位置(いち)する地球(ちきゅう)は、生き物にとって必要(ひつよう)な太陽のエネルギー、大気中(たいきちゅう)の二酸化炭素(にさんかたんそ)、酸素(さんそ)、水などに恵まれ(めぐまれ)、生き物が誕生(たんじょう)して進化(しんか)できる環境(かんきょう)が整って(ととのって)いたんだよ。けれど、近年(きんねん)になって、産業(さんぎょう)の発展(はったつ)とともに急速(きゅうそく)にこの地球環境のバランスがこわれはじめているんだ。これ以上(いじょう)破壊(はかい)しないために、私たち人類(じんるい)が責任(せきにん)を持って(もって)、この「緑の惑星(みどりのわくせい)」地球を守って(まもって)いかなくてはならないよね。

地球(ちきゅう)が1周(1しゅう)自転(じてん)するのは、ぴったり24時間00分00秒なのですか?

ズレているならいつ調整(ちょうせい)するのですか。

ここでは、まず今の時間がどのように決められて(きめられて)いるのかから説明(せつめい)するね。

かつては、地球(ちきゅう)の自転(じてん)から時間を計算(けいさん)して、1秒の長さ(ながさ)を決めていたのだけれど、今の時間はセシウム原子時計(げんしどけい)が約(やく)92億回(おくかい)ふるえる時間を1秒というように決めて、そこから1日の24時間という時間をだしているんだ。だから1日24時間というのは、地球の自転とは関係(かんけい)なく決められているものなんだ。しかし、じつは地球の自転速度(じてんそくど)はどんどん遅く(おそく)なっていて、1日は24時間よりも長くなっているんだよ。

そのズレを調整(ちょうせい)するために考えだされたのが「うるう秒」と呼ばれるものなんだ。

そのやりかたは、グリニッジ標準時(ひょうじゅんじ)で新しい(あたらしい)年にかわる瞬間(しゅんかん)の23時59分59秒のあとに、本当(ほんとう)はない60秒を数える(かぞえる)。

つまり「うるう秒」として1秒をたすというものなんだ。今は1年か2年に1回、入れているんだよ。

地球(ちきゅう)は、およそ何年前(なんねんまえ)にできたの?

地球ができたのは、今から46億年前(46おくねんまえ)なんだよ。宇宙(うちゅう)が生まれた(うまれた)のが130億年〜150億年前だから、地球が生まれるまでに、100億年近い(ちかい)時間がかかっているんだよ。

地球(ちきゅう)はいつごろ、どうしてできたのですか?

なかなかカンタンには説明(せつめい)ができないくらい複雑(ふくざつ)で、本当(ほんとう)はぶ厚い(あつい)本(ほん)1冊分(1さつぶん)ぐらいになってしまうので、ここではカンタンに答えていくね。

地球(ちきゅう)は今(いま)から46億年前(46おくねんまえ)に生まれた(うまれた)と言われているんだよ。太陽(たいよう)のまわりを回って(まわって)いた岩石(がんせき)や金属(きんぞく)や小さな(ちいさな)惑星(わくせい)が、ぶつかったり、バラバラになったり、またくっついたりして、地球のもととなった原始地球(げんしちきゅう)が生まれたんだ。

それから1億年という長い時間をかけて、大気(たいき)が生まれて、雲(くも)ができ、雨(あめ)をふらせて、海(うみ)ができたんだ。そして、その海の中(なか)では、バクテリアや藻(も)などが、酸素(さんそ)を生み、地上(ちじょう)では植物(しょくぶつ)が酸素を作り(つくり)だして、生物(せいぶつ)が住める(すめる)ような地球を作って(つくって)いったんだよ。

宇宙(うちゅう)ができる前(まえ)から時間(じかん)はあったのですか?

宇宙(うちゅう)は今(いま)からおよそ150億年前(150おくねんまえ)に、ビッグバンという大爆発(だいばくはつ)によって生まれ(うまれ)、その瞬間(しゅんかん)から時間(じかん)と空間(くうかん)ができたというように言われていますが、そのビッグバンをおこしたものは、何(なん)だったのか。その前にはいったい何があったのか。そのことについては、くわしいことはまだわかっていないんだ。 ビッグバンによって生まれたという説(せつ)のほかにも、いろいろな説があるんだよ。だから、今のところは、宇宙ができたところから、時間がはじまったらしいというしかないんだ。

どうして、地球(ちきゅう)は回って(まわって)いるの?

この質問(しつもん)には、まず地球(ちきゅう)がどうやって生まれた(うまれた)かということから説明(せつめい)していこう。どんな星(ほし)も、宇宙(うちゅう)にただよっているガスやチリがぐるぐると回り(まわり)ながら集まって(あつまって)きて、それがだんだんと固まって(かたまって)いってできるんだ。その時(とき)の動き(うごき)が今でも続いて(つづいて)いているということなんだ。 宇宙では摩擦(まさつ)がほとんどないために、いったん回りはじめたものは、いつまでも回っているんだよ。でも、地球の回る速度(そくど)は月(つき)の引力(いんりょく)で海(うみ)がひっぱられることによっておきる摩擦によってだんだんと遅く(おそく)なっていて、500億年後には、今の1日が47日分ぐらいになってしまうと言われているんだよ。

無重力(むじゅうりょく)って何(なに)?

これは「重力(じゅうりょく)」についての質問(しつもん)だね。

みんなはニュートンの万有引力(ばんゆういんりょく)の法則(ほうそく)というのを聞いた(きいた)ことがあるかな?これは「2つのはなれた物体(ぶったい)がある時(とき)、その間(あいだ)にはお互い(たがい)に引き合う(ひきあう)力(ちから)が生まれる」というものなんだ。2つの物体は、近づけば(ちかづけば)近づくほどその力(引力:いんりょく)は強く(つよく)なり、離れれば(はなれれば)離れるほど、その力(引力)は弱く(よわく)なるんだ。この法則を、人間(にんげん)の体(からだ)と地球(ちきゅう)という関係(かんけい)におきかえてみよう。人間の体と地球の間にもこの法則がなりたつんだ。お互いに引っ張り(ひっぱり)あっているんだけど、地球の方があまりにも重く(おもく)、引っ張る力が強いために、人間は地球に引っ張られて、地面(じめん)に足(あし)をつけていることができるんだよ。この力(引力)のことを「重力」というんだ。この「重力」の大きさは、地球の中心(ちゅうしん)からの距離(きょり)でかわっていき、離れる(はなれる)ほど小さく(ちいさく)なるんだ。だから、ロケットに乗って(のって)、地球の中心から離れるのにしたがって、重力が小さくなり、ついには地球にひっぱられない「無重力」の状態(じょうたい)になってしまうんだ。

参考書:「ヒトは宇宙で進化(しんか)する」 三井いわね:著 ポプラ社:発行

どうして、朝(あさ)に、太陽(たいよう)がでて、夜(よる)に月(つき)がでるんですか?

太陽(たいよう)が、朝(あさ)、東(ひがし)から昇って(のぼって)、夕方(ゆうがた)西(にし)にしずむのは、地球(ちきゅう)が回って(まわって)いるからなんだよ。ふつうは見ることができないけれど、月(つき)や星(ほし)は昼間(ひるま)もでているんだ。でも、太陽の光(ひかり)があまりにも明るい(あかるい)ために、月や星は見えなくなってしまうんだよ。たまに、月は昼間でも見えることがあるんだよ。今度(こんど)よく空(そら)を観察(かんさつ)してみてね。

そうそう、特別(とくべつ)な望遠鏡(ぼうえんきょう)を使う(つかう)と、昼間でも星を見ることができるんだって、名古屋(なごや)の科学館(かがくかん)で「昼間の星を見る会(かい)」というのをやっているそうだから、もし興味(きょうみ)があったら行ってみるといいかもしれないよ。

地球(ちきゅう)があと5億年(5おくねん)で滅びて(ほろびて)しまうって本当(ほんとう)なの?

地球(ちきゅう)をふくむ太陽系宇宙(たいようけいうちゅう)は約(やく)46億年前(46おくねんまえ)に生まれ(うまれ)、太陽は100億年分の水素燃料(すいそねんりょう)をもっているので、その寿命(じゅみょう)はあと約50億年といわれているんだ。これまでは、太陽は自分(じぶん)が持って(もって)いる燃料(ねんりょう)を燃やし(もやし)つくしてしまうと冷たい(つめたい)星(ほし)になると考えられていたのだけれど、最近(さいきん)では、太陽は歳(とし)をとるとだんだんふくらみはじめ、金星(きんせい)をのみこむぐらいまで大きく(おおきく)なって、地球との距離(きょり)が短く(みじかく)なって、地球はその熱(ねつ)で焼き(やき)つくされてしまうだろうといわれているんだ。

だから5億年というのは、ちょっと短いかもしれないけど、約50億年後には地球がなくなってしまうことにはまちがいなんだ。でも、それより先(さき)に地球上(ちきゅうじょう)に住んで(すんで)いる人類(じんるい)が炭酸(たんさん)ガスや食料(しょくりょう)、環境汚染(かんきょうおせん)などでどこまで生き(いき)続けられる(つづけられる)かの方が問題(もんだい)なんだよ。私たち一人一人が地球を大切(たいせつ)にしていくように力をあわせなければ、地球がなくなるより前に人類(じんるい)の未来(みらい)はなくなってしまうんだよ。

宇宙(うちゅう)では、時間(じかん)の進み方(すすみかた)はどの様(よう)にかわるのですか。

時間(じかん)は、重力(じゅうりょく)によってその進み方(すすみかた)がかわるんだ。みんなが使って(つかって)いる時間は、あくまでも地球(ちきゅう)の重力のもとでの時間なんだ。宇宙にある「白色(はくしょく)わい星(せい)」とよばれる重さ(おもさ)が地球の30万倍(まんばい)もあるのに大きさは地球ぐらいしかない、いわゆる「つぶれた星」の表面(ひょうめん)では、重力がものすごく強く(つよく)、そのために時間の進み方が遅く(おそく)なるんだ。

地球上(ちきゅうじょう)で原子時計(げんしどけい)が1日をきざむ間(あいだ)に、その星の表面では6秒も遅れてしまうんだ。宇宙ではこうした時間のズレがおこるんだよ。

参考文献/「時間の研究(けんきゅう)」海部宣男:著 岩波書店

宇宙(うちゅう)に行って(いって)いると時間(じかん)が遅く(おそく)流れる(ながれる)のはどうしてですか?

時間(じかん)は、重力(じゅうりょく)によってその進み方(すすみかた)がかわるんだ。重力が大きく(おおきく)なると、時間の進み方は遅く(おそく)なり、たとえば、光(ひかり)の速度(そくど)に近い(ちかい)ロケットに乗って(のって)、宇宙(うちゅう)に飛び(とび)だした時(とき)、そのロケットにはとても大きな重力がかかるので、そこでは時間の進み方が遅くなってしまうんだ。

これは「アインシュタインの相対性理論(そうたいせいりろん)」といって「物体(ぶったい)が光の速度に近づくと、時間がゆっくりになり、物体がちぢんだり、物体の質量(しつりょう)がふえる」というものなんだ。

<アルバート・アインシュタイン> 1879年、ドイツに生まれた(うまれた)科学者(かがくしゃ)。時間と空間(くうかん)の考え(かんがえ)を根本的(こんぽんてき)にかえた「相対性理論」の研究(けんきゅう)で有名(ゆうめい)で、20世紀(せいき)最大(さいだい)の科学者といわれている。

昼間(ひるま)に月(つき)が見える(みえる)ことはあるけれど、夜(よる)に太陽(たいよう)が見えることはないの?

夜(よる)は地球(ちきゅう)の裏側(うらがわ)に太陽(たいよう)が行って(いって)しまっていて、みんなが暮らして(くらして)いる場所(ばしょ)に太陽の光(ひかり)があたっていないということだから、夜に太陽を見ることはできないんだよ。ただ、月が光り輝いて(かがやいて)いるのは、太陽の光を反射(はんしゃ)して輝いているわけだから、間接的(かんせつてき)には、夜の間(あいだ)も、月が出ている時は太陽の光を見ていることになるんだよ。

生き物(いきもの)は、この地球上(ちきゅうじょう)にいつからいたの?

地球(ちきゅう)ができたのは、今(いま)から46億年前(46おくねんまえ)とされているんだ。最初(さいしょ)の生き物(いきもの)は、今から35〜36億年前の海(うみ)で生まれた(うまれた)んだ。そのころの岩石(がんせき)に生き物の細胞(さいぼう)の化石(かせき)が見つかったことからわかったんだよ。

だから、生き物は今から35〜36億年前からいたということになるんだ。最初の生き物は酸素(さんそ)のないところでも生きられる細胞が1つだけの生物で、27億年前になると酸素をだす生物があらわれ、地球に酸素がふえていたんだ。そして10〜18億年前には単細胞(たんさいぼう)から多細胞(たさいぼう)へ、酸素呼吸(こきゅう)する生き物、カビや動物(どうぶつ)が出現(しゅつげん)したんだ。

さらに、7億5000年前ごろからは大気中(たいきちゅう)の酸素がふえはじめ、4億5000年前にようやく陸上(りくじょう)に生き物が進出(しんしゅつ)したんだよ。2億年前にあらわれ、地球の支配者(しはいしゃ)になった恐竜(きょうりゅう)は6500万年前に滅んで(ほろんで)しまったけれど、ちょうど、そのころ人類(じんるい)の祖先(そせん)となった霊長類(れいちょうるい)があらわれたんだよ。

そして人類はおよそ500万年前にあらわれたと考えられているんだ。人類の生物としての歴史(れきし)は、たったの500万年、恐竜の1億3500万年の歴史に比べた(くらべた)らまだまだって言う感じだね。

ずっと夜(よる)だったら地球(ちきゅう)はどうなるの?

一般的(いっぱんてき)に、太陽(たいよう)がでている間(あいだ)を昼間(ひるま)と言って、太陽がでていない間を夜(よる)という。太陽は、いろいろなめぐみをこの地球 に与えて(あたえて)くれているんだ。

そのうちの1つをここに書いて(かいて)みるね。みんなが吸って(すって)いる酸素(さんそ)はどうして作られる(つくられる)のか、知って(しって)いるかな。これは太陽の光(ひかり)を浴びた(あびた)植物(しょくぶつ)が、二酸化炭素(にさんかたんそ)と水から、光合成(こうごうせい)をおこなって、酸素をだしているからなんだ。もし全部(ぜんぶ)夜になってしまったら、この酸素は作られなくなって、生き物(いきもの)が生きていくことができなくなってしまうんだよ。わかってくれたかな?

月食(げっしょく)はなぜ起こる(おこる)の。

月(つき)は太陽(たいよう)のように自分自身(じぶんじしん)で輝いて(かがやいあて)いるわけではなく、太陽の光(ひかり)を反射(はんしゃ)して光って(ひかって)いるんだ。だから地球(ちきゅう)の影(かげ)の部分(ぶぶん)に入り込む(はいりこむ)ことによって、明るさ(あかるさ)を失って(うしなって)しまって、月食(げっしょく)という現象(げんしょう)が起きるんだ。

この時(とき)には、太陽と地球と月が一直線(いっちょくせん)にならぶために、月食は必ず(かならず)満月(まんげつ)の時に起きるのです。でも、満月のたびに月食が起きるわけではなく、月の軌道(きどう)が傾いて(かたむいて)いるために、普段(ふだん)は地球の陰(かげ)の上側(うわがわ)を通ったり、下側(したがわ)を通ったりとすることが多い(おおい)ので、月が地球の影の中に入ることはなかなかないんですよ。

宇宙(うちゅう)では、体重(たいじゅう)が3分の1(3ぶんの1)になってしまうのはなぜ?

2つの物体(ぶったい)がある時、その2つの物体の距離(きょり)が近ければ(ちかければ)、近いほど引き合う(ひきあう)力は強く(つよく)、離れれば(はなれれば)離れるほど、その力は弱まる(よわまる)というニュートンが発見(はっけん)した法則(ほうそく)があるんだ。

この法則は、人間(にんげん)の体(からだ)と地球の間(あいだ)にも同じ(おなじ)ことがいえて、人間の体と地球もお互い(たがい)にひっぱりあっているんだ。けれど、地球の方があまりにも重く(おもく)、ひっぱる力が強い(つよい)ために、人間は地球にひっぱられて、地面に足(あし)をつけていることができるんだよ。この力(引力:いんりょく)のことを「重力(じゅうりょく)」というんだ。

この「重力」の大きさは、地球の中心(ちゅうしん)からの距離(きょり)でかわっていき、離れるほど小さく(ちいさく)なるんだ。だからロケットに乗って(のって)、地球の中心から離れるのにしたがって、重力が小さくなり、ついには地球にひっぱられない「無重力(むじゅうりょく)」の状態(じょうたい)になってしまうんだ。宇宙に行くとというよりも、地球以外(いがい)の星(ほし)に行く(いく)と3分の1になってしまうことがある。というのが正解(せいかい)だね。

これは、たとえば、月の重力は地球の6分の1しかなくて、体重(たいじゅう)も6分の1になってしまうんだ。

だから、月面(げつめん)では、ちょっとジャンプしただけで、地球よりも高く(たかく)飛び(とび)上がることができるんだよ!